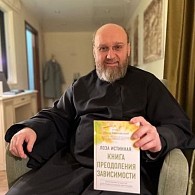

Сто лет назад бежавшие от советской власти монахи поселились в закарпатской глуши, основав не только образцовую монашескую общину, но и типографию, издававшую церковную литературу — от богослужебных книг до календарей и духовного журнала. Ладомировское братство стало ведущим центром православного книгоиздательства русского зарубежья, с которым сотрудничали лучшие авторы. О том, как возник и развивался этот феномен, мы поговорили с протоиереем Борисом Даниленко — настоятелем храма святителя Николая в Старом Ваганькове, филологом-славистом, специалистом по истории и библиографии русского зарубежья ХХ века.

Отец Борис, мы хотим поговорить о монастыре Иова Почаевского в Ладомировой как о духовном центре православия в зарубежье и как об общине, которая активно занималась издательской деятельностью. Об этом интересном месте до сих пор известно не всем. Пожалуйста, расскажите, как братство возникло, почему его основными насельниками стали русские эмигранты и как появилась типография?

Нынешний 2024 год — юбилейный: ровно сто лет назад, в 1924 году, в маленьком словацком селе в Подкарпатской Руси (так именовалась часть Закарпатской области нынешней Украины и восточная часть нынешней Словакии), где оказались православные монахи, уроженцы Российской империи, была издана первая книга на церковнославянском языке. Ладомирово, или Владимирово (также Ладомирова, или Владимирова), — так называется это село по-русски (по-словацки Ladomirová) — стало одним из важнейших издательских центров русского зарубежья ХХ века.

В дореволюционной России книгопечатанием на церковнославянском языке занимались прежде всего Московская и Санкт-Петербургская синодальные типографии, восприявшие традицию столичного Печатного двора. Кроме того, типография Киево-Печерской Лавры, продолжая дело православных братств Западной Руси, печатала богослужебные и учительные книги, распространяя их тысячными тиражами во всей Российской империи. У каждого из этих издательских центров был свой полиграфический и, конечно же, редакционный стиль — всегда можно отличить, например, киевское церковнославянское издание от московского по целому ряду особенностей. В деле издания церковнославянской литературы была правильно организована логистика: никогда богослужебная минея на тот или иной месяц, например, не издавалась в одно и то же время в Санкт-Петербурге и в Киеве, была определенная очередность. Четвертым крупным издательским центром церковнославянской литературы была Почаевская Лавра. Преподобный Иов Почаевский, который особо почитается православными на западе Украины, был, кроме всего прочего, издатель и печатник.

На церковнославянском языке в дореволюционной России издавалось очень много богослужебной, житийной и учительной литературы. После 1917 года этот процесс был остановлен: в Россию пришла советская власть, сменилась власть и на западе Украины. Представьте себе людей, которые были глубоко погружены в процесс книгоиздательства на церковнославянском языке. Их уникальные профессиональные навыки — от составительских и редакторских до мастерства наборщиков и метранпажей — в один момент оказались ненужными. А сколько людей, нуждавшихся в богослужебной литературе, потеряли возможность приобретать эти книги?

Был такой человек — архимандрит Виталий (Максименко), выпускник Казанской духовной академии, издатель «Почаевского листка», бывший когда-то начальником типографии Почаевской Лавры. Впоследствии он стал иерархом Русской Православной Церкви заграницей — архиепископом Восточно-Американским. После тюремного заключения на Волыни, в котором он оказался по воле польских властей, отец Виталий в 1920 году переселился сначала в Королевство сербов, хорватов и словенцев (так тогда называлась будущая Югославия), а затем в Чехословакию. Там-то он и занялся делом организации церковнославянского книгопечатания. В 1923 году в селе Ладомирово на востоке нынешней Словакии он основал монашеское братство и обитель, а в следующем году уже стал издавать богослужебные книги на церковнославянском языке. И маленький монастырь, и типография стали именоваться в честь преподобного Иова Почаевского.

Есть несколько версий того, каким образом отец Виталий наладил технологический процесс, как были получены немецкая печатная машина и шрифты. Сложнее всего было с людьми, с наборщиками. Но, слава Богу, получилось так, что вокруг этого замечательного пастыря стали собираться люди, тянувшиеся к монашеской традиции дореволюционной России.

Мне кажется, что ладомировская Миссионерская обитель преподобного Иова Почаевского — так она некоторое время полуофициально именовалась — отвечала критериям, выдвинутым когда-то святителем Игнатием (Брянчаниновым) для тех, кто стремился в монастырь для подвига и спасения души: «Найди обитель безвестную, не знаменитую, не славную, удаленную». Основанная в 30-е годы прошлого века в европейском захолустье маленькая миссионерская обитель, кажется, отвечала самым взыскательным стремлениям искавших спасения.

Так получилось, что чехословацкие власти пошли навстречу православным монахам несмотря на то, что отношения между православными и униатами на Подкарпатской Руси были очень жесткими, — была поддержка, были, хотя и крохотные, субсидии.

Появился храм, появились и прихожане из числа местных жителей. В основном это были русины, или, как они сами себя именовали, карпатороссы, часто идентифицировавшие себя по названию своей нации с Русью. Им всегда была интересна русская культура. Вскоре были основаны начальные учебные заведения для местного населения, позднее — православный интернат. Но на первом месте среди занятий насельников монастыря и тех, кто собирался вокруг них, всегда было издательское дело. Так в словацкой глубинке возникло издательство, сохранившее традицию духовных центров бывшей Российской империи. И надо сказать, что Ладомирово стало единственным, если не считать сохранившуюся до конца 30-х годов Варшавскую синодальную типографию, издательством, продолжившим дело печатания церковнославянской литературы, процветавшее в дореволюционной России.

Вы упомянули об отце Виталии и о том, что у него появились сподвижники. О каких людях мы говорим, кто стал трудиться вместе с ним?

Круг этих людей достаточно широк. Можно назвать архимандрита Савву (Струве), последнего игумена ладомировской обители, умершего и погребенного в ней в 1949 году, сына известного общественного деятеля, экономиста и историка Петра Бернгардовича Струве. Одним из насельников обители был — правда, совсем недолго — архимандрит Нафанаил (Львов), впоследствии архиепископ Русской Православной Церкви заграницей. С ладомировским издательством сотрудничали многие церковные публицисты. Многократно бывал в монастыре Иван Сергеевич Шмелёв: он не принимал активного участия в издательском процессе, но был хорошо знаком братии, и некоторые его тексты печатались в ладомировских изданиях.

Важно и другое: наряду с теми людьми, кто оставил значительный след в православной церковной истории XX века, кто может быть назван значимым деятелем русской зарубежной культуры и подвижником русского православия в изгнании, были люди малоизвестные, простые эмигранты, которые оказались в круговерти этих событий и искали свой путь в жизни. Один из них — Михаил Иванников, русский литератор, живший в Чехословакии и Югославии, имя которого теперь, как мне кажется, незаслуженно забыто. Одна из его повестей «Дорога» носит биографический характер; в ней автор от имени героя повествования рассказывает об обители в Ладомирово, где он оказался под началом отца игумена, имя которого, конечно, изменено, и трудился в качестве наборщика богослужебных книг.

Кроме тех, кто имел русские корни, с обителью оказались связаны и местные жители, в основном русины, в том числе молодые люди и дети, которым в монастыре давали начальное образование. Учили в том числе русскому языку по пособиям, подготовленным русскими филологами, жившими в эмиграции в Чехословакии. Некоторые из монастырских воспитанников впоследствии продолжили образование в университетах Европы. Что интересно, отец Виталий, который имел определенный издательский и редакторский опыт, пытался из этих совсем необразованных, совсем неученых мальчишек сделать профессионалов своего дела. Ему нужно было, чтобы издания богослужебного Евангелия, Октоиха, Часослова выходили без ошибок, а сделать это было очень сложно.

На протяжении многих лет в Ладомирово вынашивали мысль о том, чтобы сделать учебное пособие по грамматике церковнославянского языка. Естественно, людей, которые смогли бы подготовить такой учебник, следовало искать в русской эмигрантской среде. И братья ладомировской обители нашли такого человека. Им оказался, трудившийся на педагогическом поприще в Чехословакии, ушедший уже в то время на пенсию, известный еще в дореволюционной России филолог Александр Дмитриевич Григорьев. Труды этого ученого по собиранию и публикации былин Архангельской губернии еще в начале ХХ века были высоко оценены славистами Европы. Кроме того, он был признан в научных кругах как крупнейший диалектолог-русист. Именно к Григорьеву и обратились ладомировские монахи. Они решили, что он сможет составить хорошее учебное пособие. В 1938 году началось издание грамматики церковнославянского языка, составленной Григорьевым; впервые она вышла в составе ладомировского календаря, который выходил на протяжении двух десятилетий, а затем как отдельная книга. Кстати, ладомировский календарь стал своеобразным сборником с календарной и минейной частью, в котором публиковались литературные и исторические тексты.

Издание этих календарей с богослужебными указаниями велось где-то еще или только в Ладомирово?

Я когда-то задал себе вопрос: откуда взялась у нас в Москве уже в послевоенное время традиция издания этих календарей? И пришел к выводу, что тут без Ладомирово не обошлось. В некотором смысле те календари являются прототипами первых изданий календарей Московской Патриархии. Конечно, у нас выходили календари и в 1920-е годы. Но сам календарь с минейной частью, с перечнем святых, церковных праздников, евангельских и апостольских чтений в соединении с богослужебными последованиями и душеполезными текстами — идея почаевско-ладомировская.

Отец Борис, в первые годы типография сосредоточила свое внимание на богослужебной литературе. В чем была причина этого? Был дефицит таких книг, потому что эмигранты не смогли привезти с собой никакого запаса дореволюционных изданий и все осталось в Советской России?

Я думаю, что если, как говорит предание, отец Виталий смог принести в Ладомирово каким-то образом около 400 килограммов наборного шрифта чуть ли не на своих плечах, то уж без богослужебных книг почаевского или киевского издания он обойтись точно не мог. Эта литература была на приходах, в общинах и у монашествующих, священнослужителей и благочестивых мирян. Очевидно, что некоторая библиотека образцов, с которых печатались книги, в Ладомирово была. Когда издавался Часослов или тем более богослужебное Евангелие, в качестве прототипа брались ранние издания — в этом, собственно, и состоит издательская и литургическая культура, апробированная на протяжении многих и многих десятилетий.

Надо сказать, что издатели не ограничивались привычными церковнославянскими текстами. Обстоятельства того времени заставляли «придумывать» новые богослужебные сборники. Один из них — Великий сборник. Он до сих пор используется в православной среде в Америке. Что это такое? Это двухтомный сборник избранных последований из богослужебных книг; туда частично входят тексты Октоиха, праздничной Минеи, Постной и Цветной триодей.

А зачем такой формат понадобился?

Представьте себе православного священника где-нибудь на территории нынешней Словакии, например, в 1932 году. Этот священник — на полулегальном положении. В течение воскресного дня он должен объехать около десятка общин, в которых явно или тайно совершаются богослужения. Где-то он должен совершить требы, где-то послужить, например, всенощное бдение, где-то отслужить молебен. Не всеми представителями местной власти его деятельность приветствуется, тем более что в непосредственной близости с ним трудятся также и ксендзы, и униатские священники. Как выглядит вояж такого священника? В светской одежде, подрясник, который поддевается и укутывается под пиджак, велосипед, сумка наподобие какого-то рюкзака или ягдташа. В этой сумке — миниатюрное кадило, Служебник, Требник, Евангелие маленького формата и пара богослужебных книг, может быть, ноты богослужебных последований. Вот в таком виде он совершает свое путешествие-служение. Везти том миней ему не с руки, а вот взять один томик Великого сборника очень даже удобно.

Поэтому ладомировская издательская деятельность поначалу была ориентирована, я бы сказал, на миссионерско-приходские нужды именно того самого ареала обитания, который включал и православных русинов, и выходцев из бывшей Российской империи, живших на территории Чехословакии, точнее — на Подкарпатской Руси, как ее тогда принято было называть.

Сколько всего наименований книг удалось выпустить ладомировскому издательству за время его существования?

До сих пор никто не смог разыскать все ладомировские издания, составить их полную библиографию. Это оказалось сложным делом. Когда я, как библиограф, занимался материалами, связанными с книгоиздательством обители преп. Иова Почаевского, больше всего книг мне попадалось, как ни странно, в Германии. В основном это те издания, которые приобретали русские эмигранты: они заказывали их по почте, платили чешские кроны и получали Великий сборник, богослужебное Евангелие, Часослов, календари, периодические издания — то, что было им необходимо. Я насчитываю около полусотни таких изданий; некоторые из них я держал в руках и описал их, а некоторые знаю только по упоминаниям. Думаю, что наш долг — провести полноценное библиографическое исследование всего издательского процесса в Ладомирово, сделать хороший каталог с описаниями и проанализировать содержание многих книг, изданных там. В первую очередь это относится к изданиям на церковнославянском языке.

Конечно, ладомировские издания были не только церковнославянские. Например, среди них была и маленькая книжечка И. А. Гарднера «Руководство по совершению Литургии апостола Иакова», ее издали в 1939 году. Был совершенно замечательный журнал, который назывался «Детство во Христе». Его издавал замечательный подвижник, постриженик ладомировской обители, будущий архиепископ Виленский Алексий (Дехтерёв). Он многим известен своим очерком о святителе Игнатии Брянчанинове «Писатель ангельского чина». Но знаменателен он еще и тем, что является чуть ли не единственным русским детским писателем в епископском сане. Он написал много сказок и рассказов для детей. Причем по образованию он был морским штурманом, в качестве капитана водил океанические суда, но в какой-то момент посвятил себя церковной педагогике и стал серьезно заниматься вопросами учительства.

Надо сказать, очень хорошее собрание ладомировских изданий, пожалуй лучшее (по крайней мере в России), находится в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына на Таганке. Там прекрасная библиотека и архив. Недавно я имел возможность работать с материалами и изданиями русской эмиграции, собранными в его стенах, и убедился, что они во многом дополняют крупнейшие европейские собрания Мюнхена, Вены, Братиславы и Праги. Даже удивляешься: лежат новенькие, почти никем не тронутые книги и брошюры, найти которые в других собраниях невозможно.

Среди примечательных проектов издательства была еще и газета «Православная зарубежная Русь» и журнал «Православный путь». Почему эти издания были востребованы и почему с ними сотрудничали такие люди, как митрополит Антоний (Храповицкий), святитель Иоанн (Максимович), А. В. Карташёв, И. А. Ильин? Есть мнение, что журнал «Православный путь» противопоставлялся парижскому философскому журналу «Путь». Как была организована работа по их выпуску? И в чем было это противопоставление, если оно было на самом деле?

Я думаю, не стоит говорить об идейной конкуренции между центрами православия. Петр Евграфович Ковалевский в своей книге «Зарубежная Россия», говоря о центрах русского православия, которые возникли в Европе, выделяет Ладомирово, указывая на то, что это был совершенно уникальный центр в том смысле, что он являлся некоторым итогом монашеской ученой традиции в России.

Если мы прислушаемся к словам целого ряда русских пастырей, живших в первые годы советской власти, то услышим, что все они говорили о необходимости для мирян держаться за монашескую традицию. Понятие «монастыря в миру» стало своего рода итогом этого направления мысли.

Ладомировская община очень сильно отличалась от того же Свято-Сергиевского института, среди сотрудников которого были замечательные иноки — достаточно вспомнить отца Киприана (Керна). Но в Ладомирово было другое направление, я бы сказал — монашеско-миссионерское.

В 1944 году существование Ладомировского братства было прервано, но его традиция, в некотором смысле как дерево, вырванное с корнем, к удивлению многих, прижилась на совсем новой почве — на Американском континенте. Издания, которые мы сейчас вспоминаем, были насаждены и взращены, словно в питомнике, именно в Ладомирово, а потом смогли «акклиматизироваться» уже в совершенно других условиях. После 1944 года часть монахов, покинув насиженное в течение 20 лет место, оказалась в мюнхенском Оберменцинге, там, где сейчас находится монастырь преподобного Иова Почаевского. Для большинства из них Мюнхен был только «пересадочной станцией», и они оказались в США... Дальше начинается история Джорданвилля, история архиепископа Аверкия (Таушева), бывшего когда-то настоятелем храма в Ужгороде и, конечно, очень хорошо знавшего не только карпатскую православную традицию, но и, собственно, ладомировскую.

Получается, мы можем вполне определенно и уверенно говорить о некой преемственности между Ладомировским братством и Джорданвиллем?

Несомненно. И надо сказать, что оно так и мыслилось. Фактически монашеское братство, которое сформировалось в Чехословакии, оказалось в конце концов в Америке. Многие из насельников обители стали иерархами Русской Православной Церкви заграницей. И надо сказать, что издательское преемство тоже прослеживается очень четко.

Отец Борис, Вы говорите о том, что в Ладомирово была довольно сложная межконфессиональная обстановка — действовали униатские священнослужители. Как вообще развивалась миссия? Что способствовало изданию литературы? Какие еще были способы миссии и как это было связано с противодействием униатским организациям? Насколько сложно было существовать в этих условиях?

Чтобы ответить на ваш вопрос, лучше заглянуть в источник — серию очерков известного церковного историка, знатока церковной музыки и композитора Ивана Алексеевича Гарднера «Письма из Подкарпатской Руси». В 1929 году он, тогда молодой преподаватель Цетинской духовной семинарии, впервые оказался на Подкарпатской Руси. Можно сказать, что приехал он туда в поисках Святой Руси. За несколько лет, проведенных им и в Ладомирово, и в Никольском монастыре в селе Иза, и в городке Хуст, где он преподавал в гимназии, ему удалось увидеть все многообразие отношений в религиозной и национальной жизни этого края.

Была настоящая война между униатами и православными. Русины-униаты охотно переходили в православие, и униатские священники предпринимали значительные усилия, чтобы их паства не покидала унию. Они преподносили свою богослужебную традицию как некую версию вселенского православия, но обряд и национальные традиции играли здесь решающую роль. В этой ситуации монашеское свидетельство о православии для мирян оказывалось очень важным, хотя бы уже потому, что полностью исключало высокомерное отношение к пастве, свойственное униатскому духовенству. Появление монахов русской традиции вселяло надежду в сердца тех, кто искал истину. Поэтому многие местные жители тянулись к тому типу духовной жизни, который распространялся Ладомировским братством. Надо понимать, что не только Ладомировское братство, но и целый ряд других небольших православных монастырей и в предвоенное время, и позднее оставались настоящими стражами православия на Подкарпатской Руси.

Наверное, мы можем говорить о нескольких причинах успеха миссии: во-первых, это осознание русинами своей культурной принадлежности к русской духовной традиции, во-вторых, наличие источника богослужебной и просветительской литературы благодаря печатанию книг в Ладомирово, в-третьих, особенности отношения к местному населению со стороны униатского и, отчасти, сербского православного духовенства, ведь православные храмы Подкарпатской Руси находились в юрисдикции Сербского Патриархата. Благодаря русским монахам, русской монашеской традиции эта миссия развивалась, и вернувшиеся в православие люди впоследствии стали частью паствы Православной Церкви Чешских земель и Словакии, которая появилась после Второй мировой войны.

А на какие средства осуществлялась издательская деятельность и существовала сама монашеская община в Ладомирово?

Для нас это во многом загадка. Я знаю, как собирались деньги в русском зарубежье на те или иные издания: постоянная переписка с потенциальными подписчиками с просьбой пожертвовать деньги, купить десяток экземпляров, чтобы потом их распространить. Как это было в Ладомирово? Вероятно были, как сейчас принято говорить, тайные спонсоры, люди помогали. И это можно понять, читая «Письма из Подкарпатской Руси» Гарднера. Мы имеем представление о социальном составе и о финансовых возможностях русской эмиграции в Европе, в том же Берлине или Париже. Но иногда люди с очень значимой биографией, в том числе весьма состоятельные, оказывались и на Подкарпатской Руси. Если у них была финансовая возможность, они в первую очередь тратили деньги на духовные цели — на храмы, книгоиздательство, поддержку кого-то из духовенства.

Я думаю, что отец Виталий, начиная свое великое дело, опирался на помощь своих духовных чад и друзей. Финансовая поддержка была очень скудной, но она была. Некоторые вещи просто покупались: приобретался участок земли, объекты недвижимости. Нужно сказать, что и чехословацкие власти поощряли деятельность ладомировского издательства. К счастью, в то время многие политики и общественные деятели Чехословакии сторонились конфессиональных дрязг и старались поддержать русинов как национальное меньшинство, национальную автономию.

Мы затрагивали тему того, что период Второй мировой войны был достаточно сложным для братства. В наше время деятельность православных организаций на оккупированных территориях оценивается очень двояко и противоречиво. С одной стороны, их упрекают в коллаборационизме, с другой — в недостаточно активной антисоветской деятельности. Что Вы можете об этом сказать?

Вы знаете, когда в 1940 году немецкая армия вошла в Париж, большинство жителей французской столицы встретили ее рукоплесканиями, — к чести французской нации, не все; кто-то ушел в ряды Сопротивления. Ведь тогда большинство еще не знало, что такое немецкий фашизм, что такое Освенцим и Бухенвальд. Сколько тогда в Париже было русских изданий? Наверное, несколько десятков. И только одно из них — журнал «Путь», редактором которого был Н. А. Бердяев, — в редакционной статье последнего своего выпуска точно поставило диагноз немецкому национал-социализму, после чего, естественно, журнал сразу закрыли.

Я задаю себе вопрос: почему одни сразу распознали немецкий фашизм, а другим понадобилось семь лет или больше, чтобы понять, что это такое? Люди из одной и той же среды, с одним и тем же воспитанием. Мне очень сложно ответить на этот вопрос сейчас, когда прошло много десятков лет и мы все знаем, кто прав, а кто виноват. Святые увенчаны венцами, все точки над «i» расставлены, и кажется, что все очень просто. Люди попадали в Европу не по своей воле, они бежали на военных кораблях из Крыма, просто-напросто спасая свою жизнь. Неудивительно, что многие из них ненавидели ту власть, которая заставила их в это самое бегство отправиться, лишила их родины. Я совсем недавно узнал, что среди русских, которые уходили из Крыма на кораблях с Врангелем и которые оставались в тогда уже Советской России, был уговор — никогда не осуждать друг друга за выбор, который им пришлось сделать. Очень трудно об этом говорить. Люди обнимали друг друга, давали этот обет — никогда не осуждать тех, кто уходит, и тех, кто остается… Так они прощались в большинстве навсегда.

Мы все обязаны осознавать одну очень простую вещь. Те, кто избрал путь служения Церкви, должны понимать, что политические режимы бывают разные: очень плохие, очень хорошие, не очень плохие или не очень хорошие, но мы на земле не для того, чтобы обязательно поддерживать один из этих режимов. Наша задача в другом. Духовная задача священника, пастыря, духовника — поддерживать отдельно взятого человека: исповедовать его, наставлять, помогать ему, являть ему образ христианского жительства и делиться с ним своим, зачастую, последним куском хлеба. Других задач в отношении людей у пастыря перед Церковью нет, все остальное — это мнимые задачи, и мы должны это понимать.

Как сложилась судьба Ладомировского братства после того, как большая часть монахов покинула Ладомирово из-за того, что в Словакию пришла Советская армия?

Они, общим числом около пятидесяти человек, просто собрались и покинули Ладомирово. Основным пересадочным пунктом был Мюнхен, где появилась новая обитель преподобного Иова Почаевского. Между прочим, именно в Мюнхене в Ладомировское братство пришел будущий архиепископ Алипий (Гаманович) — удивительный человек, автор церковнославянской грамматики, по которой мы все учились. Он мальчиком был вывезен немцами в Германию как рабочая сила. В Мюнхене в конце войны он пришел к монахам Ладомировского братства — простой хлопец без всякого образования, — и они его приняли. Он оказался очень даровитым человеком с уникальными способностями к иконописи, а потом выяснилось, что еще и к филологии. Трудно представить, что такое пособие, как его «Грамматика» мог написать автор без университетского филологического образования.

Так получилось, что я оказался причастен к делу первого издания его грамматики в России, это было в 1991 году. Тогда, с одной стороны, все стало можно, а с другой — флагманы советского книгоиздательства находились в смятении по причине отсутствия привычных госзаказов. Помню, мы беседовали с директором и главным редактором издательства «Художественная литература» в уютном кабинете последнего. Эти два кита издательского дела постперестроечной поры жаловались мне, совсем молодому тогда священнику, на безысходность ситуации. И я, сострадая им, предложил издать джорданвилльскую «Грамматику церковнославянского языка» иеромонаха Алипия (Гамановича). Коммерческий успех 50-тысячного, если не ошибаюсь, тиража был сказочным. Проходит много-много лет — и мне попадается на глаза интервью владыки Алипия, уже очень старенького, ему было около 90 лет. И он в этом интервью говорит: «Как хорошо поступили в начале 90-х годов в России — они издали мою грамматику, но не второе издание, которое защищено авторскими правами, а первое. Как они мудро поступили!» Про авторские права в начале 90-х я вообще ничего не слышал, а о втором издании «Грамматики» узнал гораздо позднее нашего издательского опыта. Вот как в жизни случается…

Удивительный владыка Алипий! Он тоже продукт Ладомировского братства, хотя сам в Ладомирово не был; как говорится, «в последний вагон вскочил» в Мюнхене… И уже в Америке началась его монашеская жизнь. Я поражаюсь, как все это интересно — одно событие, кажущееся частным и маловажным, порождает другое, вплетаясь в целую цепь других событий, и получается необыкновенно красивая и величественная картина.

Отец Борис, давайте подведем итог. Что позволило деятелям Ладомировского братства пронести традиции православного просвещения через печать от начала ХХ века и почти до наших дней? Как удалось создать в словацкой глубинке центр книгопечатания, который охватывал своими изданиями множество стран?

В первую очередь — осознание своего долга перед Матерью-Церковью. И архиепископ Виталий, и его сподвижники были носителями высочайшей аскетической культуры православия, представить которую без церковной книжности невозможно. Если бы меня спросили: «А что такое настоящее монашество?», я бы ответил: «Монашество — это прежде всего преемственность. И Ладомирово — воплощение преемственности монашеской традиции служения делу просвещения рода христианского».

Беседовал Александр Карасёв