Марфо-Мариинская обитель милосердия – это, кроме важных духовных и социальных аспектов, – еще и про красоту. Всякий раз, когда приходишь на Большую Ордынку, любуешься архитектурой Покровского храма – творением Алексея Щусева, вглядываешься в росписи интерьера церкви работы Михаила Нестерова, в росписи Павла Корина в крипте, – думаешь о том, насколько глубоко чувствовала искусство Великая княгиня Елизавета Феодоровна. Ее деятельное творческое руководство чувствуется во всем – от глобального до мелочей. Но, обладая безупречным вкусом, она не диктовала художникам, близким ей по духу и художественным устремлениям, не выставляла жестких требований делать именно так, а не иначе. Высказывала свои пожелания, рекомендации, предоставляя при этом полную творческую свободу.

Великая княгиня хорошо знала историю искусства, контекст современной художественной жизни, причем ее интересовали как профессиональное искусство, так и народные промыслы. Вместе с Великим князем Сергеем Александровичем Елизавета Феодоровна участвовала в организации различных выставок, была покровительницей Строгановского училища; некоторые художники приезжали работать в имение супругов Усово-Ильинское [2]. Она и сама была художником, умевшим не просто чувствовать красоту, но и создавать, передавать ее в своих работах.

В 1897 году Елизавета Феодоровна написала портрет своей сестры – Императрицы Александры. Здесь мы видим характерное для эпохи Серебряного века стремление сделать акцент на лице героя, а остальное показать лишь намеком. Рисунок портретно правдив, при этом, точно передавая черты внешности Императрицы, художник дает нам ее душевную характеристику – прекрасного, тонкого и внутренне сосредоточенного человека. Обозначенные кружева платья подчеркивают общий трепетный образ.

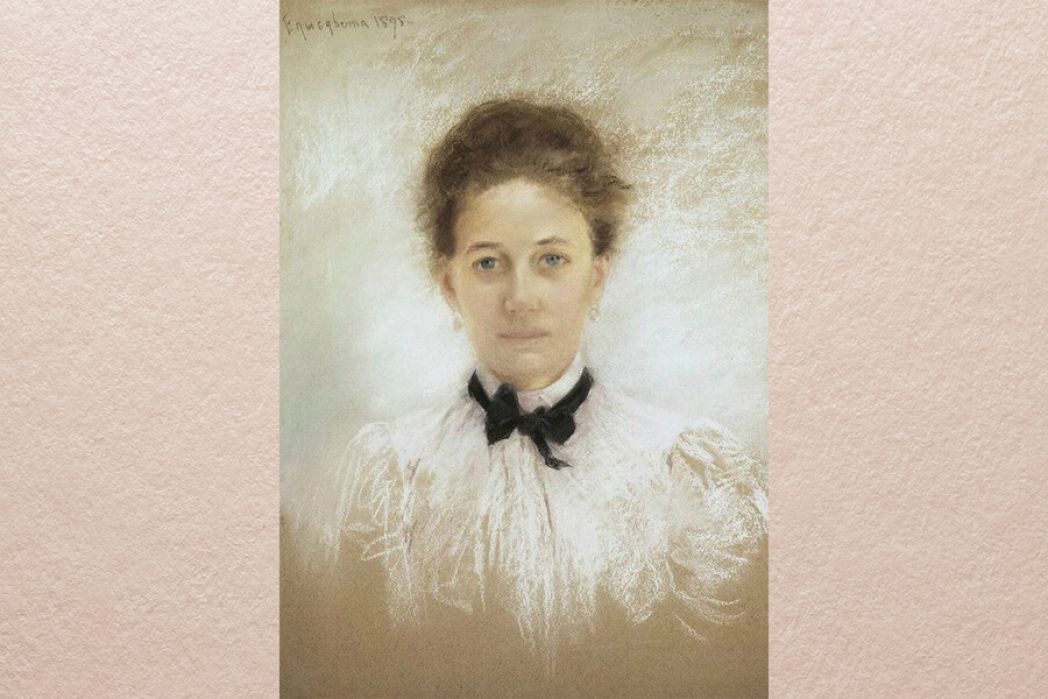

А вот портрет фрейлины Великой княгини – Е.Н. Козляниновой, 1898 года, который хранится в Государственном Эрмитаже. (Его еще обозначают как «Портрет неизвестной», в данном случае мы опираемся на атрибуцию И. К. Кучмаевой и Л. Б. Максимовой) [3] Изображение словно выступает из листа бумаги, проявляется. Белая блузка героини не то что перекликается с белым фоном, а словно ткется вместе с ним, набирая на наших глазах плотность и объем. Цветовой акцент – темный бант на блузе, но внимание – вновь на лицо. Импрессионистичная манера исполнения придает портрету мягкость и живую непосредственность.

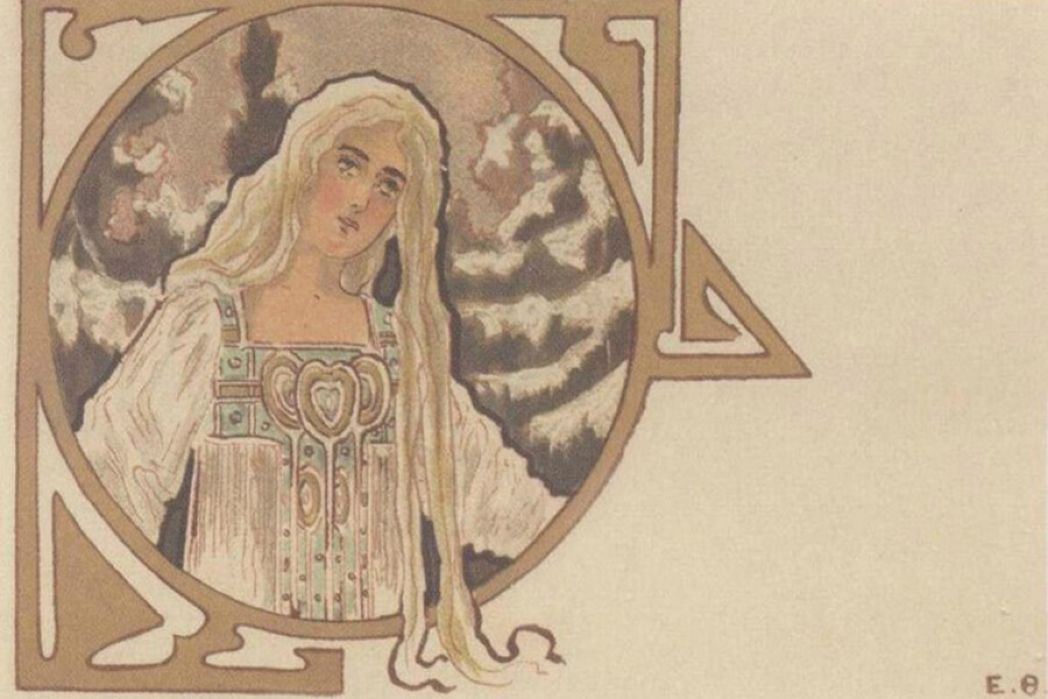

Для многочисленных благотворительных базаров Великая княгиня собственноручно писала акварели, расписывала пасхальные яйца, делала вышивки [4]. Сама создавала рисунки для благотворительных открыток, например, для открыток в пользу Общины святой Евгении, которая оказывала помощь больным и престарелым сестрам милосердия Красного креста.

Вот открытка с изображением Снегурочки 1902 года, выполненная в стиле популярного тогда модерна, который не просто оказал влияние на полиграфическую продукцию – афиши, открытки и прочее, но и во многом сформировал подход к трактовке образцов этой продукции как самоценных произведений искусства. Снегурочка на рисунке Елизаветы Феодоровны изображена в стилизованном одеянии с орнаментальной отделкой, на фоне елей. Рисунок заключен в декоративную асимметричную рамку. Длинные пряди волос Снегурочки, опускаясь за рамку, становятся частью орнамента... Вообще в этой небольшой композиции все работает на главную задачу: такую открытку хочется купить не просто из благих побуждений, – она придется по душе истинным ценителям живописи.

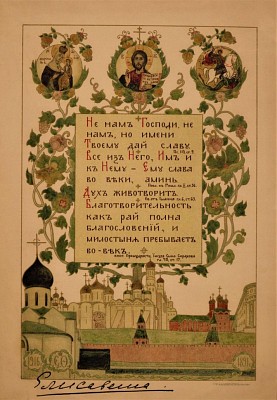

Прекрасно разработано Великой княгиней в 1916 году изображение для листовки Елизаветинского благотворительного общества в Москве и Московской губернии с цитатами из Священного Писания. Елизавета Феодоровна опирается на композицию «Похвала Владимирской иконе Божией Матери («Насаждение древа государства Российского»)» Симона Ушакова, созданной в 1663 году. В своем рисунке она оставляет стены, Успенский собор Московского кремля, который мы видим на иконе, но умножает кремлевские постройки, как бы документализируя изображение, добавляет здания, которые все вместе составляют Кремль – сердце Москвы и России. Так, рядом с Успенским – Архангельский собор, на рисунке виднеется даже фрагмент Сенатского дворца, построенного архитектором Матвеем Казаковым. Среди кремлевских храмов выделяются красным цветом строения Чудова монастыря, в котором находилась усыпальница Великого князя Сергея Александровича. На переднем плане слева – узнаваемые очертания Покровского собора Марфо-Мариинской обители… А еще в самом низу цифры: слева год создания работы, справа 1891 – год, когда Великая княгиня приехала в Москву и приняла православие. То есть ее история оказывается вписанной в общую историю Москвы, России, русской Православной Церкви.

Из центра кремлевских соборов прорастает древо с красивыми цветами, виноградными листьями и гроздьями. Здесь Елизавета Феодоровна тоже опирается на икону Симона Ушакова и в целом – на символику виноградной лозы в христианском искусстве, представляющей собой символ и Евхаристии, и Церкви Христовой. В верхней части композиции в медальонах – изображения Спасителя, Богородицы и Георгия Победоносца.

Так интересная с художественной точки зрения листовка оказывается наполненной важными смыслами.

Елизавета Феодоровна является и автором ряда рисунков для задуманной ею серии книг «Под благодатным небом». Планировалось, что это будут избранные жития святых, адаптированные для детей. Детей, конечно же, нужно воспитывать, в том числе, и на визуально красивом. Вообще для Великой княгини красота была очень важна, особенно, если речь шла о православии. Поэтому и для этой серии они пригласила ведущих художников того времени – Поленова, Рериха, Корина, и сама сделала прекрасные работы. К сожалению, серия осталась незавершенной.

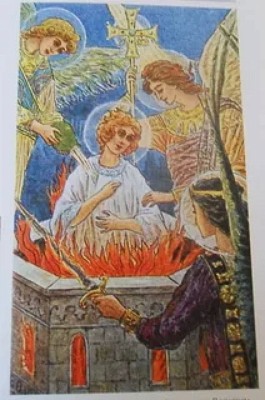

В своих рисунках Великая княгиня тоже опирается на традиционную иконографию христианского искусства, которую она прекрасно знала. Так, изображая мученицу Василиссу в горящей печи, из которой вырываются языки пламени, и ангелов, помогающих святой, она отсылает нас к изображениям Трех отроков в печи огненной, творчески их переосмысляя.

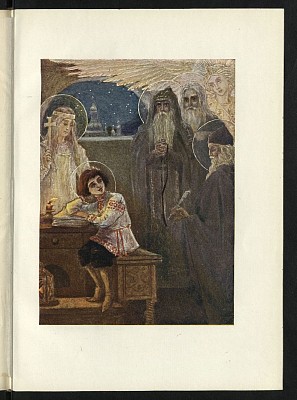

В рисунке «Отрок Даниил – будущий святитель Ростовский» совсем другой подход. Здесь время как бы спрессовано: святитель Димитрий Ростовский показан в начале своего пути, в постижении грамоты и основ веры, но угадывается и его будущее служение – составление сборника житий святых.

За спиной отрока – великомученица Варвара, которую, согласно Житию, святой называл своим «патроном», своей «благодетельницей». Правую часть композиции занимают угодники Божии, чьи мощи почивают в Киеве. Прямая иллюстрация написанного на страницах книги, и одновременно демонстрация того, что святые не просто умозрительно присутствовали в жизни святителя Димитрия…

Отдельно хочется сказать про иконы и церковную вышивку Елизаветы Феодоровны. Их, в том числе, можно увидеть в мемориальном Доме-музее Великой княгини в Марфо-Мариинской обители. Правда, они атрибутированы со знаком вопроса – пока нет прямых документальных подтверждений, что это рука святой преподобномученицы Елисаветы. Но по косвенным признакам эти работы можно отнести к созданным ею произведениям.

Икона «Святые праведные Марфа и Мария». Традиционно Марфу и Марию в церковном искусстве изображают в сцене «Воскрешение Лазаря». В более позднее время, в Синодальный период, в храмах появляются росписи в академическом стиле, раскрывающие сюжет «Христос в гостях у Марфы и Марии». Но можно, пожалуй, сказать, что именно с Марфо-Мариинской обители получили распространение отдельные изображения праведных сестер. Великая княгиня Елизавета Феодоровна и сама не раз обращалась к ним и в шитье, и в иконе. В иконе она прибегает именно к традиционному языку церковного искусства, ее образы утонченны, одухотворены, работа гармонична по цвету.

В этой статье мы лишь слегка прикоснулись к художественному наследию Великой княгини Елизаветы Феодоровны. А ведь кроме многочисленных живописных и графических работ она делала эскизы монументальных росписей (мне известно только про эскизы росписи нижнего храма Богородицкого монастыря в Казани), разрабатывала (вместе с Михаилом Нестеровым) стиль собственного облачения… И все это часть нашего духовного и культурного достояния, а потому требует всестороннего и вдумчивого изучения.

-----------------------------

[1] Цитата принадлежит архиепископу Анастасию (Грибановскому). См. Светлой памяти Великой Княгини Елизаветы Феодоровны / Архиепископ Анастасий. – Иерусалим: Типография Греческого Православного Монастыря, 1925.

[2] См. об этом: Москва – Святая земля Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны. Каталог выставки. М., 2017. С. 172 –175.

[3] Елисавета Феодоровна // Православная энциклопедия. https://www.pravenc.ru/text/189843.html)

[4] См.: Кучмаева И.К. Когда жизнь жительствует… Культура благотворения Великой княгини Елисаветы Феодоровны. М.: Индрик, 2008. С. 108.

Оксана Головко

![«…редкое сочетание возвышенного христианского настроения, нравственного благородства, просвещенного ума, нежного сердца и изящного вкуса» [1] «…редкое сочетание возвышенного христианского настроения, нравственного благородства, просвещенного ума, нежного сердца и изящного вкуса» [1]](/upload/iblock/b02/18kdqhf60apxzscpvjk083vhpdr63th9/monasterium_2024_05_21_07.jpg)