Интервью

Игумен Матфей (Самохин)

По преданию, мужской монастырь Великомученика Георгия Победносца у мыса Фиолент в Севастополе был основан в 891 году греками-моряками, которых однажды среди опасных скал крымского побережья застигла страшная буря, и они стали горячо молиться святому Георгию. Вдруг на крутой скале около берега молящиеся увидели образ великомученика Георгия, взывавшего ко Господу с воздетыми руками. Шторм быстро утих, спасенные люди тут же направили свое судно к той скале, взобрались наверх и обнаружили там икону с изображением святого. О дальнейшем развитии событий после того чуда, положившего начало основанию монастыря, мы беседуем с его настоятелем – игуменом Матфеем (Самохиным).

Игумения Евфросиния (Берлизова)

Староладожский Успенский монастырь – самая древняя действующая женская обитель на Северо-Западе России. Недавно на сайте газеты «Петербургский дневник» – официального издания правительства Санкт-Петербурга было опубликовано интервью с настоятельницей монастыря, игуменией Евфросинией (Берлизовой). Редакция «Монастырского вестника» рада, что благодаря работе наших коллег больше людей смогут познакомиться с историей Староладожской обители. Обращаем внимание читателей, что интервью опубликовано также в видеоформате, где рассказ матушки Евфросинии о прошлом и современной жизни монастыря, об особенностях послушания сестер представлен с большей полнотой и сопровождается съемками, передающими удивительную красоту Старой Ладоги, пропитанной духом Древней Руси.

Архимандрит Василий (Паскье)

Вероятно, тем, кто хорошо знает наместника Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах архимандрита Василия (Паскье), часто приходит на ум евангельская притча о талантах (см.: Мф.25:16-18), полученных рабами от уехавшего в дальние страны господина. Вспоминается она потому, что отец Василий, как тот раб, что умножил вдвое данные ему Богом таланты, тоже сумел мудро распорядиться своими духовными дарованиями. Наша сегодняшняя беседа с известным пастырем из Чувашии посвящена теме развития и использования одного из его евангельских талантов.

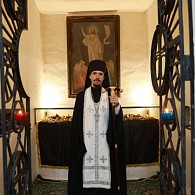

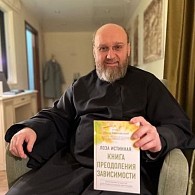

Игумен Иона (Займовский)

Игумен Иона (Займовский), насельник Данилова монастыря в Москве – один из тех, кто давно и последовательно занимается организацией церковной помощи людям, страдающим химическими зависимостями. Создание православного центра «Метанойя», адаптация программы «12 шагов» в православном контексте, участие в конференциях и семинарах, посвященных преодолению зависимости; разработка «богословия зависимости» – все это сфера деятельности о. Ионы, который не останавливается и вместе со своими сподвижниками начинает новые проекты, о которых он рассказал «Благовест-инфо».

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Предлагаем нашим читателям интервью митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, председателя Комиссии Межсоборного присутствия по организации жизни монастырей и монашества. Владыка Георгий ответил на вопросы портала «Монастырский вестник» по окончании Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоявшегося 23 сентября 2025 года

Епископ Можайский Иосиф

Епископ Можайский Иосиф четвертый год возглавляет Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь. О том, что изменилось за это время и как живет монастырь сегодня – наша беседа с владыкой.

Участники Собрания игуменов и игумений

Продолжаем знакомить читателей с впечатлениями участников Собрания игуменов и игумений под председательством Святейшего Патриарха

Участники Собрания игуменов и игумений

Продолжаем публиковать краткие интервью участников Собрания игуменов и игумений под председательством Святейшего Патриарха Кирилла

Игумения Феофания (Мискина)

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы предлагаем читателям интервью с игуменией Феофанией (Мискиной), настоятельницей Покровского ставропигиального женского монастыря у Покровской заставы в Москве. Интервью опубликовано на сайте обители, которая в 2025 году празднует 30-летие возрождения монашеской жизни.

Монахиня Лидия (Гревцева)

Близящийся к концу 2025 год для Русской Православной Церкви стал временем юбилейных торжеств в честь 100-летия блаженной кончины и 160-летия со дня рождения святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Предстоятелю Церкви, соборно избранному после двухсотлетнего периода синодального управления, пришлось вести церковный корабль в штормовых волнах начала безбожной советской эпохи. И бури не сломили «смиренного старца и сильного духом Патриарха», к которому тянулись люди, который вдохновлял с верою молиться о возрождении Святой Руси. На последнем Собрании игуменов и игумений архимандрит Тихон (Затёкин) отметил, что все Тихоны счастливые люди, возводя это замечание к греческому значению имени: «удачливый». Это высказывание оказалось созвучным с душевным настроем монахини Лидии (Гревцевой), недавно назначенной исполняющей обязанности игумении Свято-Тихоновского женского монастыря города Торопца. Для единственной в мире обители, посвященной святителю Тихону, этот год тоже оказался счастливым ‒ здесь стала активно возрождаться монашеская жизнь. В преддверии дня прославления святителя корреспондент «Монастырского вестника» побеседовала с матушкой Лидией об истории монастыря и о том, как живет обитель сегодня.

Игумения Евфросиния (Вислова)

Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе известен на всю страну (и не только) тем, что здесь почивают цельбоносные мощи святителя Луки Крымского (в миру – Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, доктора медицинских наук, профессора). Архиепископ Лука возглавлял Крымскую кафедру на протяжении 15 лет, до конца своей земной жизни (1961 год). После причисления исповедника к лику местночтимых святых его нетленные мощи были обретены на одном из симферопольских кладбищ и крестным ходом, прошедшим по центральной улице города, принесены в кафедральный Свято-Троицкий собор (1996 год). Вскоре последовали другие знаменательные события. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2000 года принял решение о всероссийском почитании святителя Луки. А в 2003 году при Свято-Троицком храме был учрежден Свято-Троицкий женский монастырь.

Участники Собрания игуменов и игумений

Продолжаем публиковать краткие интервью участников Собрания игуменов и игумений под председательством Святейшего Патриарха Кирилла

Участники Собрания игуменов и игумений

По окончании Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, состоявшегося 23 сентября 2025 года, его участники поделились своими впечатлениями с корреспондентами сайта «Монастырский вестник»

Игумен Иннокентий (Ольховой)

Насельникам монастырей приходится исполнять множество самых разных послушаний, которые внешнему человеку часто представляются далекими от идеала монашеской жизни. Это социальное служение и благотворительность, просветительская и хозяйственная деятельность… «Чем же тогда монашеская жизнь отличается от жизни в миру?» – спросит нас читатель. Этот вопрос мы адресуем эконому Данилова монастыря игумену Иннокентию (Ольховому).

Иеромонах Донат (Максимов)

О выборе жизненного пути по воле Бога, как находить общий язык с молодежью, и какой монах – настоящий… «Монастырский вестник» представляет читателям своего собеседника – иеромонаха Доната (Максимова), насельника Оптиной пустыни, ответственного за молодежный просветительский центр имени преподобного Варсонофия Оптинского.

Иеромонах Дамиан (Шевцов)

Исторически значимых событий в современной России, относящихся к монашеской жизни, очень и очень много. И одно из них произошло весной 2024 года на территории Херсонеса Таврического в городе Севастополе, где в Свято-Владимирском мужском монастыре был совершен монашеский постриг. Первый монашеский постриг за последние сто лет после закрытия обители в 1924 году! Новопостриженных нарекли именами в честь святых мучеников Космы и Дамиана. С иеромонахом Дамианом (Шевцовым) мы недавно поговорили о его послушании – послушании госпитального священника, освященном многовековой традицией совместного служения врача и пастыря во имя духовного и физического исцеления защитников Отечества.

Свято-Успенский Княгинин монастырь

Одна из древнейших обителей Руси, Свято-Успенский Княгинин женский монастырь во Владимире, отмечает 825-летие с момента своего основания. И мы с вами отчетливо видим, что далекие события седой древности не покрылись пылью веков, не канули в небытие, а на протяжении столетий являли и продолжают являть сегодня многочисленные свидетельства: каким бы суровым испытаниям ни подвергались человек и его земное Отечество, помощь из Небесного Отечества, где столько святых ходатаев за нас перед Богом, обязательно придет. Об этом мы говорили с настоятельницей Княгининого монастыря игуменией Ниной (Соколюк) и двумя насельницами обители – монахиней Феодорой (Почтаковой) и монахиней Софией (Попковой).

К 400-летию Свято-Успенского Вышенского монастыря

Есть в Центральной России особенный монастырь, расположенный очень сокровенно, словно специально для того, чтобы до него было трудно добраться. Однако, несмотря на свою удаленность, он известен всему православному миру – это Свято-Успенский Вышенский монастырь.

Епископ Солнечногорский Алексий

Вышел в свет очередной номер журнала «Монастырский вестник». На этот раз выпуск посвящен старейшей московской обители – Данилову ставропигиальному мужскому монастырю. Напомним, что Данилов был первым монастырем, основанным святым князем Даниилом Александровичем в Московском княжестве в ХIII веке. А в 1983 году стал первой столичной обителью, возвращенной Русской Православной Церкви после периода богоборчества. Поскольку тираж журнала «Монастырский вестник» ограничен, напоминаем, что электронная версия издания доступна на сайте «Монастырский вестник» Синодального отдела по монастырям и монашеству и предлагаем нашим читателям интервью с наместником обители, епископом Солнечногорским Алексием.

Игумения Антония (Кочубей)

На берегу Петропавловского озера, окаймленный живописными таежными лесами, расположился Свято-Петропавловский женский монастырь – единственный в Хабаровском крае. Решение о создании монастыря было принято Святейшим Синодом еще во времена Российской империи, но в 1905 году строительство было заморожено. Почти сто лет понадобилось для его возобновления. О жизни обители, находящейся в столь отдаленном уголке нашей необъятной Родины, мы беседуем с настоятельницей монастыря, игуменией Антонией (Кочубей).