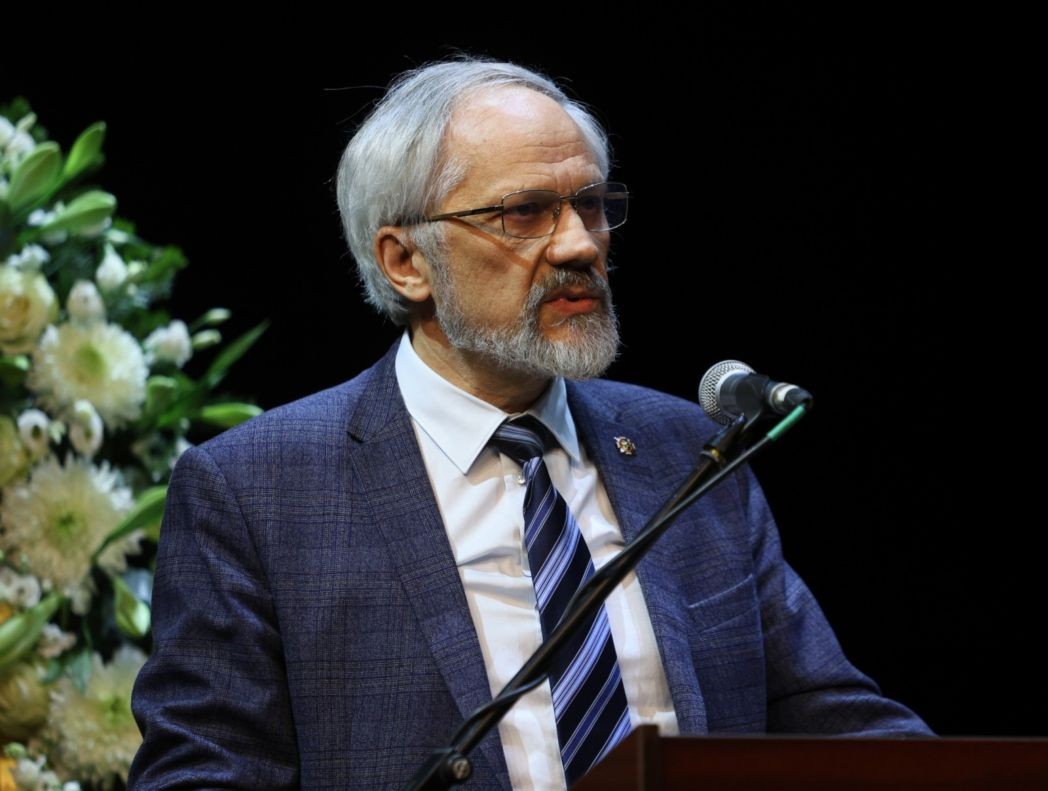

Выступление профессора Василия Глебовича Каледы, доктора медицинских наук, заместителя директора Научного центра психического здоровья Российской академии наук (ФГБНУ НЦПЗ) по внешним связям и образовательной деятельности, профессора кафедры практического богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности, тематическая дискуссия «“Венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, брань без врагов не бываетˮ (свт. Тихон Задонский). Духовный подвиг монашествующих как путь к победе» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, Ваши Высокопреподобия и Преподобия, дорогие отцы, матушки игумении, братья и сестры!

Благодарю за приглашение принять участие в работе монашеского направления Международных Рождественских чтений. В первую очередь хочу поблагодарить владыку Феогноста, по благословению которого в начале 1990-х годов в Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре началось преподавание курса пастырской психиатрии – это было первое духовное учебное заведение, где появился такой курс. С тех пор прошло много лет, и если тогда психиатрия воспринималась в Церкви сверхнастороженно, чаще даже негативно, то сейчас ситуация коренным образом изменилась. Появилось четкое понимание, что есть сфера ответственности священника и сфера ответственности врача психиатра. Позиция Русской Православной Церкви по этому вопросу сформулирована в Основах Социальной концепции. На протяжении трех десятилетий мы опираемся на официальное признание того, что психические болезни отличны от духовных, и недопустимо сведение всех психических заболеваний к проявлениям бесоодержимости; так же, как нельзя лечить духовные расстройства только клиническими методами. Церковь все больше внимания проявляет к нашим проблемам, и кажется, что эти положения входят в общее сознание, в плоть и кровь нашей Церкви.

Однако до сей поры на практике это подтверждается не всегда. Некоторое время назад в наш Центр обратился один иеромонах уважаемого монастыря: он написал, что ему крайне тяжело, попросил помощи. Я вызывал его для консультации, после которой наши врачи поставили вопрос о госпитализации. Игумен монастыря безоговорочно поддержал их вывод о необходимости лечиться. Иеромонах, которому было пятьдесят с небольшим лет, духовно опытный, уважаемый в обители человек, пришел в наш стационар с диагнозом очень тяжелой депрессии. Но уже на следующий день он сказал, что не хочет лечиться, хочет домой, потому что чувствует себя лучше, и так далее… Обратились к отцу игумену. Тот уговорил своего насельника все-таки полечиться некоторое время. Но этот пациент все равно достаточно быстро выписался и пропал из нашего поля зрения. Пропал ненадолго, потому что вскоре позвонил отец игумен и сказал, что через пару дней иеромонаха нашли мертвым в стенах монастыря. Я спросил у отца игумена, какова была причина смерти. Он предпочел этого не сообщать, но, по-видимому, причина была печальная, именно та, которая является наиболее частой при психических заболеваниях, в том числе депрессиях.

Вспоминается другой случай: монах, «покаявшийся разбойник» (в прошлом член одной из преступных группировок), пришел в монастырь, прожил там несколько десятков лет. Жил в скиту, как настоящий аскет. У него были некоторые проблемы, с которыми он поступил в нашу клинику. И вот медсестры мне сообщают, что он ест избирательно, – понятно, как положено монаху, мясо не ест… Я к нему подошел, чтобы уточнить, как он будет питаться, чтó ему предлагать, от чего он отказывается… Он, когда услышал , что из-за него возникли какие-то дополнительные проблемы, что доктор этим озабочен, – отреагировал очень твердо : «Кто я, что ради меня у медперсонала возникают дополнительные проблемы?! Почему для меня должно быть что-то особенное? Я нахожусь у вас на послушании и буду есть всё, что дадут». Это человек, который лет двадцать не ел мясо, который там в скиту вообще вкушал пищу в минимальном объеме… Я поразился его смирению. Настоящему, в моем понимании, монашескому смирению. Он получил благословение у нас лечиться и готов был выполнять все предписания, следовать всем нашим правилам.

И еще один вспоминается случай: владыка направил к нам одного иеромонаха лечиться, тоже с тяжелой депрессией. И тот в разговоре со мной, когда обсуждался срок госпитализации и другие вопросы, говорил только: «Как благословите…» Он так был воспитан – в смирении и настоящем послушании.

К сожалению, в нашей практике встречаются больные, которые хотят спастись очень быстро, совершая подвиг без какого-либо послушания. Начинают молиться с утра до вечера, поститься. Можно привести много примеров, когда люди совсем молодые сами себе устанавливают правило: утром три часа молитвы, днем три часа молитвы, вечером три часа… Как бы аскеза такая. А потом приходится в храм вызывать скорую помощь, потому что они там в обморок падают, или доходят до крайней степени истощения, которая уже представляет угрозу для жизни. И задача верующего психиатра – привести такого человека к тому, чтобы он смог поступать соответственно своему духовному возрасту. Если он сведет правило минутам к двадцати утром и вечером и днем будет читать главу из Евангелия, – врач, можно считать, свою задачу выполнил.

Бывают и трудно диагностируемые случаи. Человек в монастыре. Кается, постится, ревностно соблюдает обеты и правила. Но как понять, где здесь норма, – он действительно такой проникновенный, глубокий (может быть, даже не по возрасту), или же есть в этом что-то патологическое? Критерий здесь – послушание. То есть, когда человек по послушанию принимает от своего духовника руководство и выполняет то, что ему благословляют, в том числе во время лечения и нахождения в больнице, – это нормально. Если он не слушает священника, это уже близко к психической болезни. И бывало у нас так, что из монастыря поступал послушник, которого приходилось отправлять в реанимацию, потому что когда в больнице его раздевали, там без преувеличения были кожа и кости – до такой степени человек изнурял себя по собственному почину.

Мне вспоминаются удивительные слова, которые для меня имели очень большое значение. Они принадлежат игумении Магдалине, последней при советской власти настоятельнице Ново-Тихвинского монастыря: «Я принимаю не тех, кто не может жить в миру, а тех, кто не может жить без Бога». Как раз многие из тех, кто не может жить в миру, имеют психическое заболевание, психическое расстройство. И куда они устремляются? Они устремляются к вам, дорогие игумены и игумении, в ваши монастыри. Не потому что они имеют особое горение, а потому что они просто не могут жить так, как живут здоровые люди. И перед вами стоит особая задача: всегда помнить, что как существуют заболевания сердца, суставов и т. п., так существуют и психические заболевания, связанные с работой головного мозга. Это памятование должно быть. Неслучайно в традициях некоторых Церквей, в Коптской Церкви, в частности (я общался с психиатрами оттуда), человек перед поступлением в монастырь проходит осмотр психиатра. К слову, то, кто устраивается на работу врачом психиатром, или допускается к определенным видам деятельности, работе с определенными препаратами, – тоже проходит комиссию психиатров. Здесь ни в коем случае нет ничего оскорбительного, ничего зазорного.

Как диагностируются наши психические заболевания? Есть определение психического здоровья Всемирной организации здравоохранения, оно простое, не всеобъемлющее, но, тем не менее: психическое здоровье – это состояние благополучия, при котором человек справляется с обычными жизненными стрессами, способен плодотворно работать, приносить пользу обществу. Когда мы хотим сделать вывод о психическом здоровье человека, мы делаем вначале то же самое, что вы делаете, когда кто-то приходит с желанием поступить в ваш монастырь: изучаем его историю. Это очень важно – знать, как человек рос, развивался, жил. Есть некое общее представление, чего должен достичь к определенному возрасту психически здоровый человек. Условно говоря, он должен получить образование, профессию, занимать какое-то место в обществе… А когда видите, что он там три месяца поработал, и на следующей работе не удержался, потому что где-то начальник был плохой, где-то коллектив неподходящий, а потом еще что-то не так у него шло… Не нужно в таком случае смущаться – и дело не только в том, чтобы потребовать у него справку от психиатра, – нужно в принципе внимательно посмотреть на человека под этим углом зрения.

Уже не первый год в Даниловом монастыре, под руководством митрополита Сергия (до 2024 года главы Воронежской митрополии, ныне на покое) проходят международные конференции, посвященные взаимодействию Церкви со специалистами в области психиатрии. Приглашаются, в том числе, представители других Христианских Церквей. Однажды я спросил психиатра, который был связан с одним католическим приходом, – бывает ли у них такая проблема, когда человек уже по приходе в монастырь заболевает психическим расстройством. Он сказал, что существует традиция: до принятия монашества проходит строго семь лет, за этот срок, как правило, всё выявляется. Но не всегда. Все мы живые, и мы не знаем, что будет с нами завтра; у каждого может возникнуть любое заболевание, и психическое тоже.

И вот здесь момент очень непростой. Бывает, что человека принимают в монастырь, не придав должного значения его анамнезу (тому, что он, например, когда-то лежал в больнице с определенным профилем и т. п.). Решают, что ничего страшного, пройдет, любовью покроем… Нет. Серьезное эндогенное психическое заболевание не проходит, оно хроническое. Но вот человек уже монах, или монахиня, он является частью обители, и у него вдруг проявляется заболевание. Часто в таких случаях у игуменов и игумений, у братий и сестер возникает соблазн от него избавиться, потому что он, конечно, вносит в монастырь дисгармонию. Однако понятно, что если человек пришел в монастырь и его взяли, и прошло много лет, то возвращаться в мир ему, скорее всего, некуда, да он уже и не приспособлен жить в миру. Всё же наша христианская любовь должна покрывать болезнь наших близких, в том числе и психическую болезнь. Когда у человека онкология, суставы больные или сердце, всё понятно: мы стараемся обеспечить ему уход, внимание, явить ему нашу любовь. С психическим недугом сложнее. Мы не всегда при этом помним, что Господь посылает разные испытания для нашего духовного роста, и это касается также необходимости ухаживать за нашими близкими. То же самое относится к монастырям. К сожалению, очень часто таких людей пытаются выставить из обители. Если они сами уходят, – это их вопрос. Но в целом проблема существует.

За последние три десятилетия сотрудничество между Церковью и психиатрией не просто углубляется – можно уже сказать, что идет постоянный внутрицерковный диалог между богословами, священнослужителями и верующими врачами психиатрами. Возрастает четкое понимание границ сферы компентенции врача психиатра и сферы компетенции священника, и того, что мы друг без друга не можем, когда имеем дело с психическим заболеванием. Да, все хотят чуда: чтобы священник помолился, возложил руки, и болезнь прошла. Но сказано в Евангелии, кто ищет знамений… знамение не дастся ему (Мф. 12:39). Всегда нужно потрудиться. В том числе пойти со смирением к врачу. И часто Господь посылает исцеление, но не просто возложением рук священника, а по молитвам священника, молитвам Церкви, и при помощи врачей различных специальностей. И как врач могу сказать, что нередко бывает так: вот, у двух пациентов сходная ситуация, одинаковый диагноз, но лечение одного идет самым благоприятным образом, а о другом такого не скажешь… По нашему опыту: во многих случаях лечение благоприятно, потому что о человеке молится Церковь, молятся священники, монахи в монастырях. И за это от врачей им огромная благодарность.