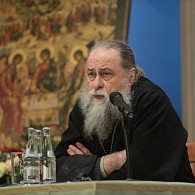

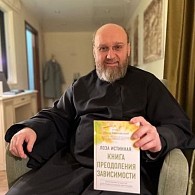

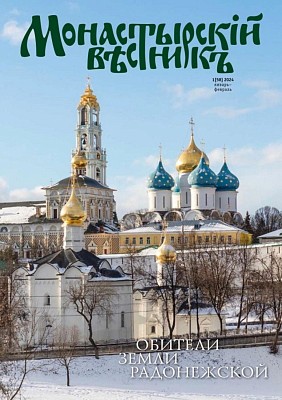

Наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл – о значении обители в истории России, наследии преподобного Сергия и его учеников, о дореволюционных и новых лаврских традициях, реставрации древних соборов, «Троице» преподобного Андрея Рублева, старчестве и ученом монашестве, а также – о специфике устроения духовной жизни в Лавре, которая ежедневно испытывает огромный наплыв туристов и паломников.

Владыка, Свято-Троицкая Сергиева лавра издревле считается духовным сердцем России. Каково значение обители в истории и дне сегодняшнем и что лично для Вас означает наместничество в Лавре, где небесным покровителем монастыря и монашеской братии является сам преподобный Сергий Радонежский?

Безусловно, Свято-Троицкая Сергиева лавра является сердцем духовной жизни Русской Православной Церкви, а также местом паломничества для людей со всего мира. Преподобный Сергий известен и в России, и за ее рубежами. Значение Лавры в истории нашего Отечества, в истории Русской Церкви невозможно переоценить.

Лаврскими настоятелями и братией были выдающиеся люди русской истории, послужившие как на духовном, так и на физическом уровне для защиты не только самой Лавры, но и веры, культуры, народа. В наше время образ преподобного Сергия, собранной им Лавры и его учеников, их великие труды на благо Церкви и Отечества являются ярким примером того, что люди, посвятившие себя духовному призванию, не являются единоличниками, как говорят некоторые, считая, что монашество – это удовлетворение личных душевных прихотей. Для нас они пример служения. Служения, без которого Россия не выстояла бы в тяжелейшие времена различных напастей и катастроф как внутренних, так и внешних.

Для меня лично благословение Святейшего Патриарха Кирилла на служение наместника Лавры прежде всего – величайшая ответственность, столь большая и значимая, что все надежды я возлагаю на молитвы преподобных Сергия и Антония Радонежских, святителей московских и всех преподобных, угодивших Господу в иноческом житии.

Как наследие и труды преподобного Сергия отражаются на жизни Русской Церкви в XXI веке?

Наследие преподобного Сергия и его учеников очень актуально для нашего времени. Сейчас наше Отечество находится под натиском антихристианских сил, которые пытаются как нашу Церковь, так и государство обвинить во всех возможных грехах, при этом пропагандируя грех с такой степенью силы, как почти никогда в истории человечества. В противостоянии этим силам зла мы имеем яркие свидетельства преподобного Сергия и его учеников о том, что сдерживать напор зла, по благодати Божией, вполне возможно. Как некогда, по слову профессора Василия Осиповича Ключевского, преподобный Сергий «вдохнул в русское общество чувство нравственной бодрости, духовной крепости». Именно ему наши предки обязаны возрождением добродетелей мужества и надежды на Бога в людях, ранее «привыкших дрожать при одном имени» внешних врагов.

Образом не только для русских, но и всех православных христиан, является Сам Господь – Пресвятая Троица, воплощенная на иконе великого мастера, Сергиева ученика преподобного Андрея Рублева. Мы, православные христиане, должны всегда хранить в сердце завет великого аввы Сергия: «Взирая на образ Святой Троицы, будем преодолевать рознь мира сего».

Сегодня три великие славянские страны – Россия, Беларусь и Украина (Великая, Белая и Малая Русь), когда-то единая страна, а на данный момент разные государства, но единые в своей истории, – подверглись натиску сил, которые зашли на политическую арену, в том числе под прикрытием церковных иерархов Константинопольского Патриархата с целью разделить единую народность, единую культуру, единую Церковь. Авва Сергий сквозь века обращается к нам и призывает забыть личные и общественные амбиции и встать на путь служения единому делу Божьему, которое есть единение, а не разъединение. Ибо сказано, что Бог объединяет, а лукавый разъединяет.

Каково место преподобного Сергия и его учеников в формировании характера монашества в северных землях Подмосковья и в развитии монастырей?

Роль эта огромна и очень значима. Здесь можно целые тома написать. Приведу слова профессора В.О. Ключевского, которые говорят о том, что напутствуемые благословением святого Сергия «шли борцы: одни на юг за Оку» на ордынцев, а «другие на север за Волгу на борьбу с лесом и болотом».

Монастырей, основанных учениками Преподобного, насчитывают несколько десятков, и почти все они были в пустынных местах. «До половины XIV века масса русского населения, сбитая врагами в междуречье Оки и Верхней Волги, робко жалась здесь по немногим расчищенным среди леса и болот полосам удобной земли… Оставался открытым путь на север и северо-восток за Волгу: но то был глухой непроходимый край, … русскому крестьянину с семьей и бедными пожитками страшно было пуститься в эти бездорожные дебри. Огромное большинство новых монастырей с половины XIV до конца XV века возникло среди лесов костромского, ярославского и вологодского Заволжья: этот волжско-двинский водораздел стал северной Фиваидой православного Востока. Старинные памятники истории русской Церкви рассказывают, сколько силы духа проявлено было русским монашеством в этом мирном завоевании языческого Заволжья для христианской Церкви и русской народности. Многочисленные лесные монастыри становились здесь опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость. Ради спасения души монах бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создавалась верхневолжская Великороссия дружными усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское общество преподобный Сергий» (В.О. Ключевский). Внешние труды и подвиги вдохновлялись молитвой святого Сергия, его духовным влиянием, которое «пережило земное бытие» Преподобного «и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства русского народа».

В Троице-Сергиевой лавре всегда много туристов. Например, из Китая. Как организовано взаимодействие братии с посетителями монастыря? Проводят ли монашествующие экскурсии по обители?

Для православных паломников всех стран насельники обители совершают регулярные богослужения и проводят исповедь, во время которой каждый может получить духовный совет и поддержку. Что касается туристов из Китая, то их количество мы стараемся держать в ограниченном объеме, чтобы жизнь обители не превратилась в сплошной туристический поток.

Мы понимаем, что иноки должны иметь возможность уединения, поэтому в Лавре организована Паломническая служба. Подготовленные миряне проводят квалифицированные экскурсии, чтобы люди разных национальностей и исповеданий могли прикоснуться к священной истории нашего монастыря, Священному Преданию Православной Церкви и благоговейно оценить сокровища, хранимые здесь многие века.

Наряду с тем, что Лавра каждый день испытывает огромный наплыв паломников и туристов, как братии удается сохранять уединение и вести внутреннюю монашескую жизнь в лаврских условиях?

Те, кто хочет жить особо уединенной жизнью (а это желание есть у всех монашествующих), могут эту потребность инока реализовать разными способами: пребывая в келье, в келейных молитвах и чтении, а также через возможность жить на многочисленных скитах Лавры, во многих из которых большой поток посетителей отсутствует.

До революции в Троице-Сергиевой лавре были определенные традиции. Какие из них сохранились? Появляются ли новые и в чем их особенность?

Дореволюционные лаврские традиции, безусловно, ценятся и возрождаются. Большая часть из них достаточно общая для всех монастырей, однако Лавра во все времена была особенно известна своей гостеприимностью, окормлением всех приходящих в обитель, а также трудами по благотворительности сиротам и больным.

Лавра является учредителем трех гимназий. Что касается медицинского обслуживания, то с этим несколько сложнее, поскольку сегодня для такой деятельности необходимы специальные лицензии, чего не требовалось от медицинских монастырских учреждений в XIX веке. Однако у нас есть планы по организации медицинского обслуживания вне стен Лавры, чтобы оно было доступно для людей разных социальных слоев общества. С учетом высокой стоимости медицинских услуг, которые не входят в обязательное медицинское страхование, мы находимся в разработке проекта, оценивая все возможные варианты его реализации с привлечением самых разных благотворителей.

Но, пожалуй, одной из главных, бережно хранимых традиций Троице-Сергиевой лавры является благоговейное и одновременно торжественное богослужение. Этим Лавра была знаменита всегда – как до революции, так и сейчас. И здесь большую роль играет взаимодействие монастыря с Московской духовной академией (МДА) и семинарией.

Владыка, долгое время Вы окормляли студентов Санкт-Петербургской духовной академии, были ректором Николо-Угрешской семинарии. Сегодня помимо наместничества Вы также являетесь ректором Московской духовной академии. Как ученое монашество вписывается в жизнь Лавры? Много ли академистов и семинаристов остаются в монастыре после выпуска?

Сотрудничество, симбиоз Лавры и московских лаврских духовных школ исторически был весьма тесным. В настоящее время мы планируем еще больше укреплять содружество иноков и студентов. Обычно принять монашество решает довольно небольшая часть семинаристов. Однако тот образ, который являют собой монахи, много лет искренне и самоотверженно служащие Богу и людям, на всю жизнь останется ярким и живым примером для студентов, которые впоследствии станут женатыми пастырями и будут нести послушания в разных регионах нашей страны, а также за рубежом.

Что касается ученого монашества, то есть традиция выделять так называемое «академическое» монашество и монастырское (лаврское). Думается, мы сейчас на пороге нового этапа, когда многие монашествующие из братии Лавры, склонные к ученой деятельности, будут более тесно вплетены в жизнь семинарии и академии. Соответственно, те студенты, которые желают стать монахами, являясь выпускниками наших духовных школ, будут иметь возможность выбора – нести послушание в соответствии со своими склонностями в научной или практической сфере (участие в богослужениях, пастырская работа).

Со временем ученое монашество и преподаватели нашей академии будут иметь намного больше возможностей проявить себя в совместной издательской деятельности МДА и Троице-Сергиевой лавры. Будущим и действующим монахам многообразная хозяйственная деятельность Лавры также позволяет проявить себя на разных поприщах.

Ведется ли сейчас в обители какое-то строительство? На какой стадии реставрация Успенского собора?

В основном строительство идет в плане реставрации. Также ведутся небольшие строительные работы в лаврских скитах. В целом Лавра в последние десятилетия находится в постоянном реставрационном процессе. На данный момент особое внимание мы уделяем реставрации Успенского и Троицкого соборов. Успенский собор нуждается в укреплении внутренней основы центрального купола. В Троицком соборе существует необходимость создания специальных охранных и противопожарных дополнительных мер, которые позволят разместить в нем знаменитый оригинал ветхозаветной Троицы преподобного Андрея Рублева – так называемый «Предвечный Совет», где три ангела сидят за столом с Жертвенной Чашей.

Предвечный совет, как замысел Бога-Троицы о сотворении человека в предвидении нашего грехопадения с готовностью Творца принести величайшую Жертву ради спасения рода человеческого, являет нам глубочайшее содержание нашей веры в безмерную благость Отца Небесного. Поэтому всякое внешнее строительство для нас вторично, а первичен акцент на духовном труде монахов, которые, пройдя свой нелегкий аскетический путь, будут готовы действенно помогать прихожанам и паломникам приобретать спасительное душевное устроение.

Ваша кандидатская диссертация по богословию посвящена теме старчества в учении и жизни Церкви. Последние лаврские старцы Кирилл (Павлов), Наум (Байбородин) и другие принимали нескончаемые потоки паломников, это была особая веха в истории обители. А есть ли старцы в Лавре в наши дни?

Мы стараемся бережно хранить наследие старцев Троице-Сергиевой лавры. Вместе с братией думаем об издании новых томов книги «У Троицы окрыленные». Если первый том архимандрита Тихона (Агрикова) всем известен и посвящен подвижникам 50-60-х годов, то сегодня назрела необходимость издания жизнеописаний лаврских иноков-подвижников последующих десятилетий. Их жизнь и опыт должны быть запечатлены на пользу душ человеческих.

В данный момент постоянного приема паломников кем-нибудь из старцев в Лавре не проводится. Кто-то из духовников физически слаб, другие считают себя недостаточно опытными для такого служения. Верю, что когда-нибудь Господь благословит приходящих в обитель аввы Сергия возобновлением старческого окормления.

Владыка, будучи монахом, как Вы понимаете духовную жизнь? На Ваш взгляд, почему сегодня оскудевают монашеские «кадры»?

Духовную жизнь я понимаю по заветам святых отцов – так, как было заповедано древними и новыми подвижниками благочестия. Святоотеческое и старческое предание свято хранится в русских монастырях, в том числе в Сергиевой лавре. Несмотря на то, что в наше время становится популярным говорить о новых подходах к духовной жизни и о том, что духовные основы надо черпать чуть ли не на Западе, у протестантских богословов, различных современных писателей, я лично уверен, что это ложное направление в духовной жизни современного духовного поиска. Русская Православная Церковь имеет полноту даров в святоотеческом наследии. Вот только как правильно этим дарами пользоваться должны подсказывать духовно опытные пастыри и помогать современному человеку ориентироваться в огромном количестве духовной литературы, которая сейчас доступна практически каждому.

Перед нами, во-первых, стоит задача популяризации святоотеческого наследия, чтобы те, кто о нем еще не знает, смогли к нему прикоснуться. С другой стороны, стоит задача правильного духовного назидания, подсказок и наставлений для тех людей, которые решились воспользоваться святоотеческим учением о духовной жизни христианина. Чтобы человек не попал в ложные, неправильные толкования и практики, необходимо помнить: именно Священное Предание, учение святых отцов – основа жизни Православной Церкви. Сам состав книг Священного Писания был определен на основе Священного Предания, и, чтобы правильно понимать Писание, мы должны приникать к разъяснениям святых отцов. Но чтобы правильно понять святоотеческое учение, нам тоже нужны советы мудрых и опытных пастырей.

В своей пастырской практике мне приходилось встречать людей, уже достаточно воцерковленных, которые, опираясь на неправильно подобранные или вырванные из контекста цитаты святых отцов, оказывались в поврежденном духовном состоянии. Одна из таких историй касалась цитат, где святые отцы говорят, что если человек исповедуется и не изменяется, то его покаяние не настоящее. В том конкретном случае эти цитаты ввели человека в уныние и нежелание снова исповедоваться.

В итоге мне пришлось подробно разъяснять, что эти слова сказаны не для того, чтобы прекращать исповедоваться, когда ты не видишь в себе изменений, а чтобы не быть самоуспокоенным, самодовольным и понуждать себя к дальнейшей работе над собой. Следует верить, что если даже мы сильно и не изменимся, то, по крайней мере, соблюдаем заповедь Господа, сохраняя надежду, что на нас исполнится слово Спасителя: Грядущего ко Мне не изжену вон (Ин. 6:37). Подобных ситуаций может быть много и в других специфических вопросах духовной жизни.

Во многих монастырях прерывают связь с внешним миром, новоначальным не благословляется иметь телефон. Как в этом отношении устроено в Лавре?

Жестких запретов на использование телефона у нас не введено. Часто там, где есть запрет, человек начинает что-то делать скрытно, украдкой. Здесь больше предоставляется послушнику или монаху самому следить за своей совестью – пользуется ли он телефоном для пользы души (читая душеполезную литературу, для практической пользы в несении послушания) или же во вред.

Нередко приходится слышать, что монашество – самая счастливая жизнь. В одном из интервью Вы сказали: «Плох тот христианин, который не мечтал стать монахом». Почему это именно так?

Монашеская жизнь несет в себе великие духовные сокровища. При этом нельзя забывать, что духовная радость и счастье подаются монаху в награду за большой труд, большое терпение, большой духовный подвиг самоотвержения. Последнее особенно сложно для современного человека – осознать, понять и осуществить подвиг отречения от собственной воли.

Преподобный Иоанн Лествичник говорил, что послушник, отсекающий свою волю, подобен мученику и даже Самому Господу Иисусу Христу. И хотя мы знаем, что Христос не мучился в плане внутреннего несогласия с волей Божественной, святой Иоанн Лествичник показывает нам столь высокий пример, чтобы вдохновить иночествующих на тяжелый подвиг самоотречения. В награду за это даются такие внутренние духовные состояния, о которых человек, не обладающий возможностью понести подвиг послушания, не имеет даже представления.

На самом деле счастье монашествующего состоит не только в духовном озарении или духовном восторге. Оно заключается также в осознании того факта, что ты несешь свой посильный подвиг ради Господа Иисуса Христа. И стараешься это делать по заветам святых подвижников и наставников не для собственного душевного комфорта или прославления себя, а для славы Бога и Его Святой Церкви.

В какой-то степени лучшими учениками Христа можно назвать монахов, потому что они подражают апостолам, оставившим все и последовавшим за Спасителем. Именно большая любовь ко Христу вдохновляла апостолов и сегодня вдохновляет монашествующих на терпение того, что для многих в современном мире кажется противоестественным. Именно любовь к Богу многое из того, что кажется невозможным, делает совершенно естественным и дает возможность реализоваться человеку не просто в аскезе, воздержании, духовной борьбе, но и в труде и проповеди, которые помогают людям, еще мало понимающим Христа, Евангелие, Православие, осознать этот великий дар, который дан нашему Отечеству, и стать ближе к пути спасения, который дан всем нам. Настоящий монах никогда не думает только о себе. Радость монаха в том, что он следует за Христом и может хоть чуть-чуть повлиять на благо своего Отчества, народа и всего мира.

Беседовала Христина Полякова

Фото: Владимир Ходаков