В связи с началом общецерковного празднования 100-летия преставления ко Господу святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, нельзя обойти вниманием жизнь и служение того, кто 22 года находился рядом с ним, помогал обеспечивать быт Святейшего, оберегал и защищал буквально до последнего вздоха, и был все эти годы самым близким святителю Тихону человеком, духовным сыном и другом.

Происхождение и ранние годы

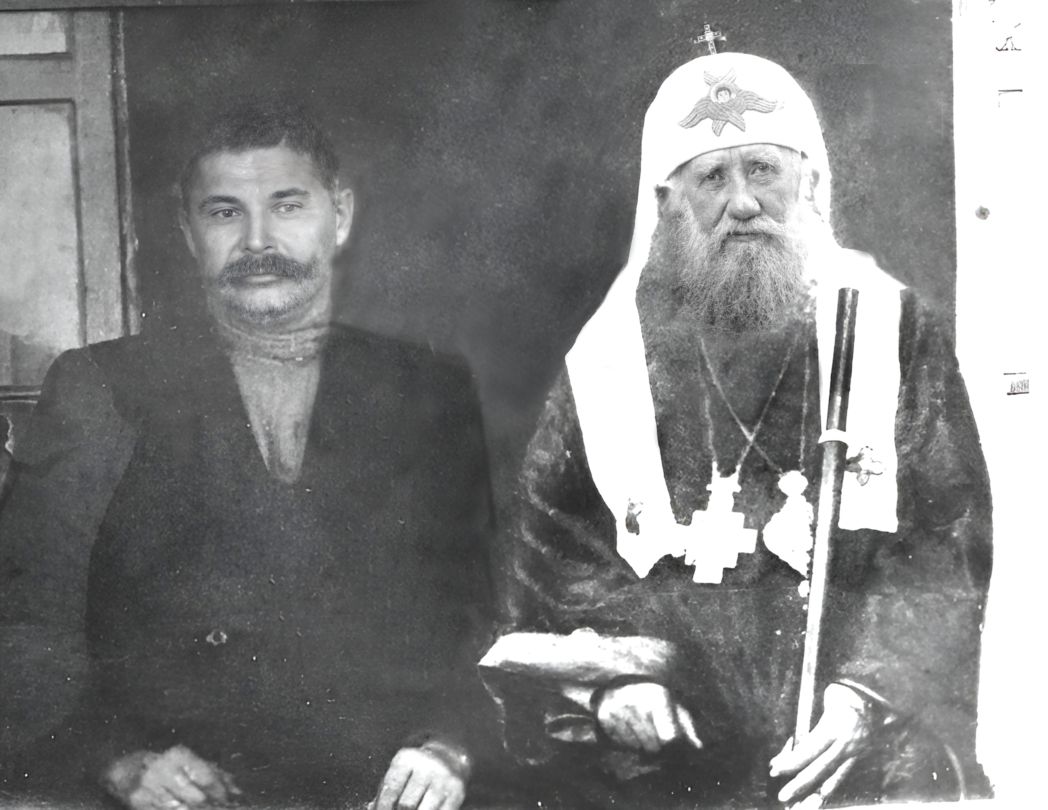

Патриарх Тихон был одиноким человеком, он рано потерял своих братьев, отца, последней ушла мать. Анна Гавриловна Беллавина умерла 29 апреля 1904 года, в возрасте 72 лет. Во время последнего при жизни матери приезда епископа Тихона в Россию из США, в 1903 году, его уже сопровождал Яков Полоз. Именно так тогда еще писалась его фамилия.

Согласно новейшим данным, Иаков родился 23 октября 1876 года (ранее во всех публикациях указывался 1879 год) в деревне Яревщина Молодечненской волости Вилейского уезда Виленской губернии (ныне д. Раевщина Молодечненского р-на Минской обл. Республики Беларусь). В метрический книге записан как Иаков Онисимов Полоз. 30 октября был крещен в Покровском храме местечка Молодечно во имя апостола Иакова, брата Господня по плоти [1].

Служение у епископа Тихона

На рубеже 1899–1900‑х годов Яков уехал в США на заработки, где случайно устроился сторожем одного из храмов, познакомился там с главой Алеутской и Североамериканской епархии – епископом Тихоном – и в 1902 году стал его келейником.

В Америке при объездах огромной епархии и в часы отдыха он всегда был рядом с епископом Тихоном. Один из очевидцев, протопресвитер Александр Кукулевский, вспоминал: «Изредка отправлялись на пикник все: архиерей, иереи, диаконы, псаломщик, Яша Полозов… Садились на траву, закусывали, пели, вели рассказы о былом, делали снимки. Попивши чайку, владыка приходил в благодушное настроение…» [2].

К 1912 году, когда святитель Тихон служил на Ярославской кафедре, относятся воспоминания, которыми он поделился в 1924 году: «Когда я служил в Ярославле – ходил на Волгу купаться, но в Рыбинске купанье лучше, я у Рыбинска Волгу переплывал. Бывало, еду с келейником купаться, а он дорогой уговаривает меня: не надо, дескать, так далеко плавать, можно и у берега. Я, конечно, соглашаюсь, а сам, куда там у берега…» [3]. В начале 1914 года Яков Полозов приехал вместе с архиепископом Тихоном в Вильно, куда святитель был переведен решением Святейшего Синода.

Переезд в Москву и жизнь на Троицком подворье

Патриарх Тихон в письмах называл своего келейника «мой Иаков». В конце июня 1917 года святитель прибыл из Петрограда в Москву, и, будучи избранным на Московскую кафедру, разместился в резиденции московских митрополитов на Троицком подворье, где с XVIII века жили главы епархии, среди которых и святитель Филарет (Дроздов). Именно Яков, узнав от пришедшей на подворье высокой соборной делегации во главе с митрополитом Киевским Владимиром (Богоявленским) о выборе Собора, первым прибежал, опередив гостей, и громко объявил: «Нашего избрали!» Радость переполняла его сердце, гордость за своего любимого владыку, но еще не знал он, как не знали апостолы, радовавшиеся Воскресению Христову, что им тоже нужно будет взойти на свой крест и пострадать до смерти.

Праздник Введения Богородицы 1917‑го… Москва, Кремль, Успенский собор. Совершается интронизация Святейшего Патриарха Тихона. Снова Введение – после двухсот лет перерыва патриаршества в Русской Церкви. Патриарх – отец народа, простые русские люди так и говорили: нет у нас больше Царя, но народу нужен отец, дайте нам Патриарха!

Яков жил рядом с покоями святителя Тихона. Он очень тщательно оберегал его от любой опасности, а это были те смутные годы, когда духовенство убивали самыми изощренными способами. В 1918 году, когда Яков узнал, что в Москву из Кронштадта приехали матросы, намереваясь, по слухам, «арестовать Патриарха и увезти его с собой», он рано утром разбудил Святейшего и сообщил тревожную новость, но владыка был безмятежен и просил дать ему спокойно спать [4].

А 12 июля 1919 года произошло первое, но не последнее покушение на Патриарха Тихона. При выходе из Храма Христа Спасителя женщина нанесла святителю удар ножом в бок. Яков велел кучеру увозить Патриарха, а сам задержал нападавшую. Ей оказалась некая Пелагея Гусева, признанная умалишенной. Патриарха спас находившийся под рясой монашеский широкий кожаный пояс, благодаря которому нож оставил лишь неглубокий порез на теле.

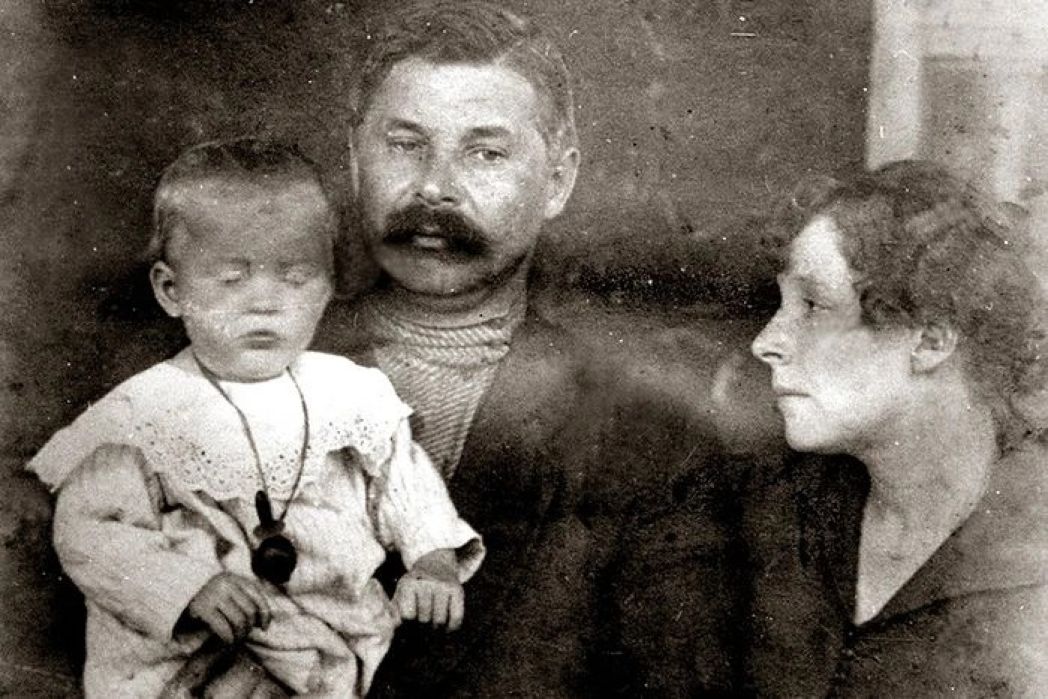

Осенью 1918 года Яков познакомился в храме с 19‑летней княжной Наталией Васильевной Друцкой-Соколинской, а 18 апреля 1920 года они обвенчались. Жила семья на Троицком подворье. Часто они с Патриархом вместе пили чай и «по-семейному» общались, никого не допуская к этому общению, что раздражало внедренных на Троицкое подворье агентов ВЧК.

Яков сопровождал святителя Тихона на богослужения не только в московских и подмосковных храмах, но и во время редких выездов в дальние города, например, в Петроград весной 1918 года. Уникальные кадры кинохроники с Яковом, сопровождающим святителя Тихона, хранятся в РГАКФД (г. Красногорск), в январе 2025 года они стали доступными для просмотра в Интернете [5].

В чекистских материалах отражен старый, еще ярославского периода служения святителя Тихона, слух, что Яков Анисимович якобы незаконнорожденный сын Патриарха. Конечно, слуху этому вряд ли кто-то верил, так как была очевидна его абсурдность (Патриарх был старше келейника всего на 11 лет). Духовным сыном святителя Тихона Яков, несомненно, был. Однако слух отражал то впечатление, которое производили эти отношения на непосвященных. Патриарха и его верного келейника Якова окружающие воспринимали как отца и сына, тем более, что святитель Тихон выглядел намного старше своих лет.

Аресты «в целях воздействия на Тихона»

В ночь с 19 на 20 марта 1921 года Яков Анисимович был арестован. Супругу, которая была на девятом месяце беременности, допрашивали. Родившаяся недоношенной девочка, ее окрестили Ириной, вскоре умерла. Якова заключили во внутреннюю тюрьму ВЧК на Лубянке. На допросе, который вел уполномоченный VII отделения Секретного отдела ВЧК Ф.Л. Ильиных, он показал: «Моя обязанность прислуживать Патриарху дома и в отъезде, когда он ездит, то я и бываю всегда» [6]. Обязанности келейника после ареста Полозова начал исполнять архимандрит Анемподист (Алексеев). Вскоре место келейника занял сексот ВЧК Никита Юдин, который был изгнан с подворья в начале 1922 года вернувшимся из заключения Яковом Полозовым, но успел проинформировать своих кураторов о том, как переживал святитель Тихон арест духовного сына. На основе полученной информации (ссылаясь на «явного завистника»), Ф.Л. Ильиных докладывал своему руководству: «Есть сведения, определенно указывающие на известную тревогу, а порой беспомощность, которая иногда овладевает патриархом, с тех пор, как от него изолирован ПОЛОЗОВ…» [7]. Практика взятия в заложники, а часто и последующего убийства, близких людей «контрреволюционеров» широко применялась с 1918 года. Через три дня после ареста, когда стало ясно, что Якова сразу не выпустят, Патриарх Тихон обратился в ВЧК, ходатайствуя об его освобождении «во имя человеколюбия» и указывая на состояние беременной жены [8].

18 апреля 1921 года, в годовщину венчания Якова и Натальи, святитель Тихон написал письмо Наталье Полозовой, где были слова: «Господь да утешит Вас и да сохранит Якова» [9]. К 15 июня 1921 года Яков был переведен из Внутренней тюрьмы ВЧК в Бутырскую. Он направил четыре заявления следователю Ф.Л. Ильиных (в заявлении ошибочно – Ильичев) с просьбой о скорейшем рассмотрении дела о свидании с женой, которое так и не разрешили. 7 июля 1921 года на свидании Патриарха Тихона со своим келейником в Бутырской тюрьме Яков рассказал о жутких условиях содержания в тюрьме на Лубянке, откуда он был уже переведен.

В обвинительном заключении от 30 июля 1921 года следователь Ф. Ильиных предлагал выслать в административном порядке Якова Полозова на жительство «в Соловцы», то есть в печально известный Соловецкий лагерь особого назначения сроком на один год. 11 августа 1921 года Президиум ВЧК вынес соответствующее постановление, однако высылка не состоялась. Судьба Якова стала для властей «разменной монетой» в переговорах с Патриархом. В связи с согласием Патриарха выпустить воззвание о помощи голодающим, чекисты приняли решение перейти от прямых репрессий в отношении Святейшего к внедрению агентуры и наблюдателей в его окружение. Изменились обстоятельства – началась церковная кампания по сбору помощи голодающим, и 22 августа 1921 года тот же Ильиных предложил освободить Якова с условным сроком. В сентябре Ф. Ильиных в «антицерковном» отделении ВЧК сменил А.Ф. Рутковский, фактически Яков оставался в заключении до 23 ноября 1921 года, когда был освобожден уже из Таганской тюрьмы. В рапорте от 8 декабря 1921 года начальник 6‑го отделения Секретного отдела ВЧК А.Ф. Рутковский указывал: «Из следственных дел в разработке отделения находились: [дело] ПОЛОЗОВА Якова – келейника Тихона, исполняющего обязанности шпиона в т[ак] н[азываемом] Патриаршем подворье» [10]. Однако надежды чекистов на использование Якова в качестве «шпиона» не оправдались.

Следующий арест Якова был связан с начавшимся изъятием церковных ценностей, которое власти использовали для осуществления «революции в церкви», стремясь заменить святителя Тихона обновленческим коллективным органом.

Ночью 22 марта 1922 года Яков Полозов был арестован на Троицком подворье. В документе ГПУ, в графе «мотивы обвинения», указывалось прямо: «Обвинительных материалов нет. Необходимо временное задержание (тактическое) в целях воздействия на Тихона» [11]. Как и ожидали власти, арест келейника произвел тяжелое впечатление на Патриарха, его состояние отслеживалось через агентуру. В сводке наблюдения за Троицким подворьем, составленной в ГПУ через пару дней после ареста Якова, говорилось: «ЯКОВ ПОЛОВЦЕВ [ошибка, имеется в виду Полозов – свящ. Д.С.] был тайным сыном Тихона, он был с ним все время, играл очень важную роль во время его служения в Ярославле» [12]. В одной из бесед на подворье Патриарх говорил: «Яков попадет в это дело. Не знаю, мучает это дело меня, за что его посадили» [13]. Вскоре, в мае 1922 года, сам Патриарх был изолирован в Донском монастыре, а Яков оставался заложником. Только 10 октября 1922 года, когда началась подготовка судебного процесса по делу Патриарха, Яков Полозов был освобожден [14]. Поскольку выпускать Патриарха не планировали, (процесс должен был закончиться смертным приговором), держать Якова в заключении не имело смысла. Одновременно выпустили и других насельников Троицкого подворья, арестованных вместе с ним.

24 октября 1922 года у Полозовых родился сын, названный в честь Зосимовского старца Алексия. Патриарх стал крестным отцом мальчика, и, возможно, лично участвовал в Крещении, если оно состоялось после 27 июня 1923 года, когда святитель Тихон получил свободу. А.Я. Полозов прожил более 80 лет и умер в августе 2003 года.

Служение у святителя Тихона после его освобождения

Супруги Полозовы передавали продукты питания святителю Тихону в месяцы его домашнего ареста в Донском монастыре и, возможно, во время заключения в Лубянскую тюрьму, где он находился с 19 апреля 1923 года с перерывами до 27 июня 1923 года, когда Яков приехал встречать Патриарха из заключения. Очевидец вспоминал: «Благословив извозчика и трижды облобызавшись с ним, Патриарх затем также благословил и облобызался с Яшей» [15].

С согласия властей Патриарх разместился в тех же помещениях у надвратной церкви Тихвинской иконы Божией Матери, где проживал под домашним арестом. В них жил на покое епископ Антоний (Флоренсов), скончавшийся здесь 20 февраля (5 марта) 1918 года [16]. В документах ГПУ это помещение называлось «квартира Тихона». В помещениях было три комнаты: приемная, кабинет и спальня Патриарха. На первом этаже жил Яков с семьей. Вторая половина 1923 года прошла в очень напряженных богослужениях и приемах духовенства, которые помогал организовывать Яков.

До самой своей кончины Яков неизменно обеспечивал протокол Святейшего, следил за временем выезда на службы. Так, 21 июля 1924 года, в субботу, Патриарх выехал на службу в 9 часов 30 минут, хотя планировал в 9 часов 10 минут, так как храм был удаленный. Кучер опоздал, за что получил от Якова «нагоняй», что заметил наблюдатель из ГПУ [17].

Смерть на руках своего аввы

Исчерпав все средства заставить Патриарха ликвидировать органы церковного управления и не имея возможности в условиях начавшегося «религиозного НЭПа» арестовать Патриарха, власти приняли решение действовать «чекистскими» методами.

Документов, прямо указывающих на то, что убийство Якова было делом рук ГПУ, у исследователей нет, однако вся история преследования Якова с 1921 года с единственной целью «воздействия на Тихона» говорит о том, что это было продолжение того же сценария.

«9 декабря 1924 года, накануне 25‑летия Натальи Полозовой (вероятно, дата злодеяния была выбрана в связи с этим), которое планировали отметить утром в семейном кругу с участием святителя Тихона, Яков Полозов был убит неизвестными лицами и умер на руках Патриарха. В следственном деле имеется целая подборка документов по этому убийству [18]. Как следует из агентурной записки, направленной Е. Тучкову (с мая 1922 года по март 1930 года – начальник 6 отделения СО ГПУ-ОГПУ), 9 декабря в 19 часов 30 минут в приемную Патриарха проникли два человека, которые убили Якова Полозова двумя выстрелами в голову и грудь» [19]. По Москве сразу же стали распространяться слухи о том, что целью нападения был сам Патриарх, а келейник был убит, защищая его. Это мнение в церковной среде бытует и до сих пор, хотя оно не имеет документальных подтверждений. Убийцы поднимались по лестнице нарочито шумно. Яков услышал шум и прибежал с первого этажа к покоям святителя Тихона, где в него дважды стреляли, вызвав большую кровопотерю, что должно было дополнительно шокировать Патриарха.

Как вспоминала жена убитого, «моментально приехали сотрудники ГПУ во главе с Тучковым (очевидно, что они ждали развязки неподалеку), который сразу же заявил, что здесь дело рук белогвардейцев» [20]. Поиск убийц фактически не велся. Через четыре месяца, 7 апреля 1925 года, этот же сценарий с «моментальным появлением» человека, которого святитель Тихон называл не иначе как «некто в сером», повторится в ночь кончины главы Церкви в больнице Бакуниных. Е. Тучков должен был заставить Патриарха принять условия властей, надеясь подавить его волю и подорвав здоровье убийством Якова Полозова.

Е. Тучков сам подготовил для «Известий» текст заметки под названием «Убийство в квартире Тихона» [21]. Официальной была признана версия ограбления. Обитель находилась под тщательной круглосуточной охраной сотрудников ГПУ и красноармейцев. Представить, что в этих условиях двое грабителей могли пройти в помещения, которые занимал Патриарх, совершить там убийство келейника, взять шубы и скрыться – просто невозможно.

Последствия убийства Иакова Полозова

Еще одним доказательством того, что преступление было спланировано в недрах Лубянки, является то, что одновременно прошли аресты близких к святителю Тихону представителей духовенства. В день убийства был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму архиепископ Феодор (Поздеевский). В тот же день также был арестован второй ближайший к Патриарху Тихону человек – эконом Святейшего, который обеспечивал весь быт и питание Патриарха, архимандрит Анемподист (Алексеев). По данным М.Е. Губонина, он был свидетелем смерти Я. Полозова [22]. 10 декабря был арестован профессор МДА И.В. Попов, который вместе с архиепископом Феодором готовил документы и собирал данные о положении Церкви для будущего Собора в Иерусалиме, назначенного на 1925 год. В это же время был арестован секретарь Патриарха М.М. Гребинский. 9–10 декабря был осуществлен фактический разгром неформальной Патриаршей канцелярии. Изъятые тогда документы в архивах не найдены, вероятно, их сразу же уничтожили. По Патриарху был нанесен удар. Однако он еще был нужен властям, питавшим надежду на подписание святителем «Декларации» о лояльности советской власти.

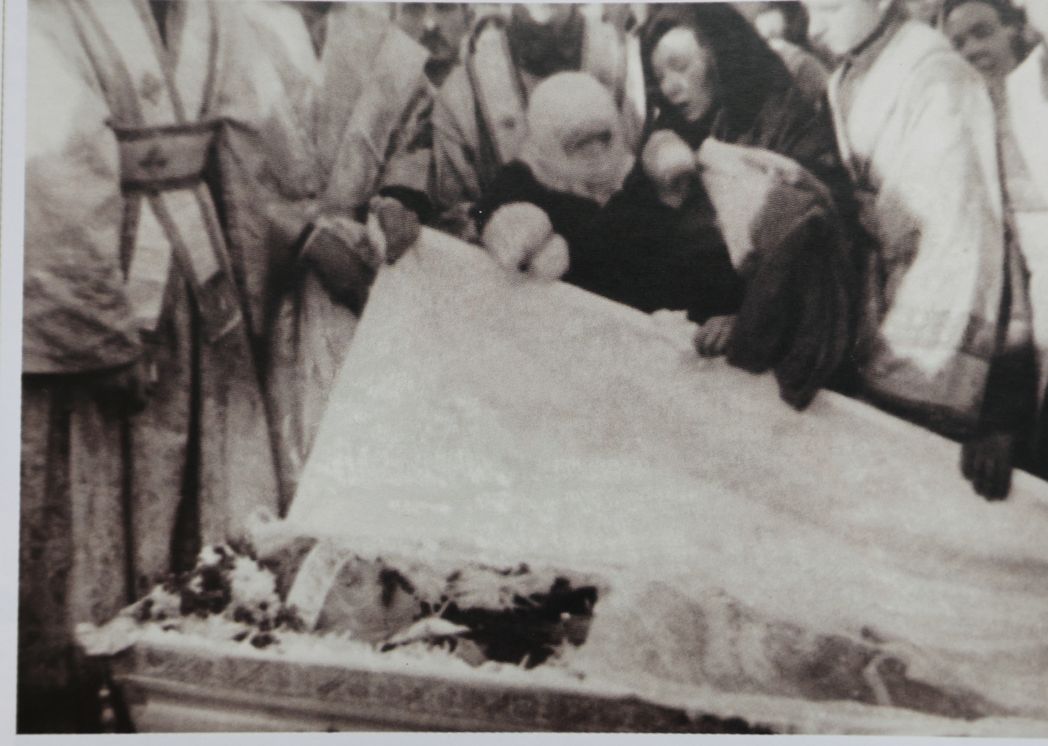

12 декабря святитель Тихон возглавил отпевание и похороны Якова Анисимовича. Он был похоронен за стеной обители. Кладбище в 1925 году решено было ликвидировать, и могилу перенесли к южной части Малого Донского собора, где она находится сейчас.

После убийства Якова Полозова, как и рассчитали чекисты, у Патриарха резко ухудшилось состояние здоровья, обострились болезни почек (нефрит) и сердца (стенокардия). Очевидец, которая была на богослужении Патриарха 14 декабря, вспоминала: «Героическая смерть Якова, с которым Патриарх не расставался более двадцати лет, глубоко его потрясла. Я видела его вскоре у Покрова в Лёвшине. Он заметно постарел, и лицо его, которое мы привыкли видеть всегда радостным, казалось печальным и утомленным…» [23].

Яков Анисимович Полозов был не только келейником, но самым близким другом святителя Тихона. Будем верить, что Церковь канонизирует «верного Иакова», до смерти пребывавшего со своим святителем подобно инокине Варваре, верной келейнице святой преподобномученицы Елисаветы. Сегодня они вместе предстоят перед Престолом Божиим, и, вспоминая 100‑летие преставления святителя Тихона, мы глубоко чтим и Иакова Полозова, 150‑летие которого грядет в 2026 году и призвано стать продолжением патриаршего юбилея этого года.

-----------------------------

Источники

[1] Сергия (Ёжикова), игумения. «Больши сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин. 15:13). Подвиг келейника Святейшего Патриарха Тихона Иакова Полозова». Доклад на конференции «Прославление и почитание святых» в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. 27 января 2025 г. [Автор благодарит иг. Сергию, секретаря комиссии по канонизации святых при Епархиальном совете г. Москвы, за предоставленный текст доклада.]

[2] Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского, 1898–1907 гг. / [сост.: А.В. Попов]. – Санкт-Петербург: САТИСЪ, 2013.

[3] Современники о Патриархе Тихоне // Современники о Патриархе Тихоне: Сборник: В 2 ч. / Сост. и автор коммент. М.Е. Губонин. М., 2007. Кн. 1. С. 121.

[4] Современники о Патриархе Тихоне. Кн. 2. С. 130.

[5] Серегина И.И. Патриарх Тихон – документы из собрания РГАКФД. Доклад на конференции «Церковь и архивы: документальное наследие» в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80‑летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». 27 января 2025 г. Режим доступа: http://biblsinod.ru/index.php/новости/3611‑видео-докладов-посвященных-святителю-тихону

[6] Кривошеева Н.А. Кто душу свою положит за други своя. Келейник святого Патриарха Тихона Яков Анисимович Полозов (23 октября 1879 г. – 9 декабря 1924 г.) // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2007. Вып. 1 (22). С. 56.

[7] Цит. по: Кривошеева Н.А. Указ. соч. С. 60.

[8] Там же. С. 57.

[9] Там же. С. 59

[10] ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 283. Л. 40.

[11] ЦА ФСБ. Д. Н‑1780. Т. 4. Л. 260.

[12] Там же. Л. 234.

[13] Там же.

[14] Троицкое Сергиево подворье при Святейшем Патриархе Тихоне / Публ., вступ. статья и коммент. Н.А. Кривошеевой // Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви. 2006. Вып. 2 (19). С. 335.

[15] Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. М., 1996. С. 307.

[16] См.: Андроник (Трубачев), иг. Епископ Антоний (Флоренсов), старец московского Донского монастыря. М., 2019.

[17] ЦА ФСБ. Д. Н‑1780. Т. 5. Л. 60.

[18] Там же. Л. 240–267.

[19] Там же. Л. 240.

[20] Вострышев М.И. Патриарх Тихон. М., 2004. С. 288.

[21] ЦА ФСБ. Д. Н‑1780. Т. 5. Л. 241.

[22] Новые материалы к житию святого Патриарха Тихона // Вестник ПСТГУ. Вып. II: 2 (19). М., 2006. С. 117.

[23] Москвичка. Свет России. Московские воспоминания. 1923–1927 // Церковно-исторический вестник. № 9. М., 2002. С. 19.