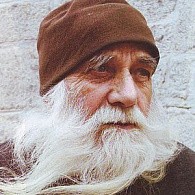

Я несказанно обрадовался, когда познакомился с отцом Клеопой однажды лютой зимой, в феврале, и он принял меня, разыскиваемого службой безопасности, в Сихастрию. К тому времени я уже был одет в подрясник, я не был новоначальным, я уже два года прожил в монастыре. И на духовном совете с самыми близкими к нему отцами – Паисием, Ианнуарием, Кассианом и Макарием, маститыми насельниками монастыря Сихастрия, – отец Клеопа решил отправить меня в лес, в пустыню.

Места эти были довольно чужие для меня, они располагались в сильном удалении от людей и были мне незнакомы: лес, горы и пропасти. Потом пошел снег, и метель мела 13 дней не переставая, так что замело все тропинки. Но меня навестили спустя какое-то время: жив ли я еще – потому что никто не мог поверить, что я еще жив. Конечно, они нашли меня живым. Я был жив, весел и получил в пустыне огромную пользу.

Когда я уходил в пустыню, все преподали мне свое благословение. Я их очень почитал.

Не скажу, чтобы я тогда очень возрадовался, увидев, что на ногах у отца Клеопы одни лапти. Отец Паисий протянул мне 18 кусочков сахара...

Я спрашивал себя: почему меня отправили в пустыню? Прежде всего, потому, что они знали силу воздействия и высоту пустыни.

Здесь, в пустыне, нужно уметь беседовать с деревьями. Извлекать пользу из их глубокого молчания и того величавого движения, какое бывает, когда бьют ветры, и тогда понимаешь, какое важное значение в деле служения Богу имеет стойкость. У деревьев глубокие корни, и нужно уметь расслышать их величественную речь в их глубоком молчании.

Потом меня взяли из пустыни, и я пришел в монастырь. Я считал важнейшим делом заботу о спасении; и отец Клеопа не задавался вопросом о комфорте, но о жертве, без которой нет спасения. Потому что только жертва и Крест дали Христу власть судить после распятия.

Я сильно прилепился к нему душой и очень рад, что могу сказать: меня формировали такие люди во главе с отцом Клеопой.

В известный момент, в Великий четверток, в монастыре совершилось то, чего я никогда не видел, – омовение ног ученикам. Отец Клеопа, который был настоятелем, поставил и меня в ряд тех, кому он должен был омыть ноги. Это было очень полезным для меня. Он велел тогда, чтобы меня впредь не называли братом Ангелом (таково было мое имя), а обращались ко мне «отец Ангел», потому что и я учил там народ.

Что еще приносило мне подлинную и радость, и пользу, так это то, что отец Клеопа улавливал тонкие частности в жизни монаха. Он не пренебрегал этими тонкими частностями и у каждого поощрял задатки, вложенные в него Богом.

Великий Клеопа был одарен особыми благодатями. Проповедовал ли он, молчал ли, сила его личности ощущалась даже в малейшем движении, происходившем в монастыре.

Однажды мы с ним оказались вместе в лесу. Среди совсем молоденькой поросли нас застал беспощадный проливной дождь. Мы были друг от друга метрах в 30–40 и могли видеть друг друга через жиденькие кустики, и он замахал мне рукой, повелевая идти к нему, где, как он считал, кустарник был погуще, чтобы мы могли укрыться, потому что не найти было места, где бы на тебя не лило с неба. Мы промокли насквозь.

Я колебался, не хотел идти, потому что тоже нашел хорошее место, и сказал ему об этом, но все же пошел, потому что он звал меня с настойчивостью. И вот когда я отошел метров на 20–30, молния ударила в то место, где я только что стоял. И я сказал себе: «Смотри-ка, что значит послушание». Он был вдохновлен Богом и настойчиво звал меня как будто потому, что нашел лучшее место, а на самом деле благодать Божия сделала так, чтобы в меня не попала молния. И она ударила в то место, где только что был я.

И вот, скажу я вам, мы оба побежали к одному необычайно огромному дубу, с очень размашистой кроной, который высился метрах в 20–30 от кустарника, на открытом месте, чтобы спрятаться под ним от дождя. Но не успели мы до него добежать, как молния ударила и в этот дуб.

Тогда мы оба поняли, что Бог сохранил нас, и предоставили дождю поливать нас, сколько ему будет угодно, только бы не пойти против воли Божией. И после этого омовения, ниспосланного свыше и принятого нами со всей любовью, мы обняли друг друга и поняли, что Бог явно хранит нас и помогает нам, но и без жертвы тоже нельзя.

и без жертвы тоже нельзя.

В другой раз мы с отцом Клеопой в лесу спали – я на корнях одной огромной ели, а батюшка под другой такой же большой, метрах в двух-трех от меня. И вдруг змея выползла из того места, где спал я, и поползла к отцу Клеопе. Я ему крикнул:

– Батюшка, змея ползет!

Он говорит:

– Оставь ее, пусть тоже погреется.

Мы искренне вели себя так. Мы не притворялись, такое не шло нам; мы хотели только одного – подчеркнуть путь спасения, который в действительности не что иное для каждого из нас, как крест, понимая, что крест – самое достохвальное дело на земле, то, что дало Спасителю власть судить.

А через какое-то время в ель, под которой я спал, ударила молния, так что от нее осталась одна только коряга. Это потрясло меня, но я не хотел впадать в мнительность, предрассудки и домыслы. Я смотрел на вещи со всей серьезностью в тот момент, который переживал, понимая, что, когда переживаешь такой момент, самое главное – сохранять самообладание, чтобы не свернуть на опасный путь.

Так что рядом с отцом Клеопой по монастырям, по лесам... Я невыразимо высоко ценил его добросовестность как служителя Божия, и, разумеется, его духовное присутствие не прекращается и теперь.

Он очень сильно склонен был к подвижничеству. А я все больше к самообладанию и трезвению. Из-за этого у нас было много споров, и я объяснял ему, почему так будет лучше для того, чтобы подать пример его братьям[1].

Отец Герасим наш спал в гробу, подсыпав овсяной соломы, с кладбищенским крестом в изголовье, и таскал землю в тачке, говоря, что изнуряет коня (то есть плоть). Одним словом, был великий подвижник.

Брат Василий, поступивший в монастырь вместе с отцом Клеопой, был старшим из них. Он нес послушание при овцах и пел дойны[2]. Он называл Матерь Божию «Владычица». Знал Псалтирь наизусть, но не проявлял такого подвижничества, как отец Герасим. А когда ему предложили уйти в лес, в пустыню, он даже выдал такую шуточку: «Я бы ушел в пустыню, если б вы разрешили мне взять с собой бочонок брынзы».

Итак, было явно, что этот человек трезвился, и потому он служил аргументом в пользу моей точки зрения, и я приводил его в пример даже его братьям, которые были какие-то святые. Брата Василия забрала Матерь Божия через три дня после того, как бесы избили его в монастырском дворе с такими визгами, что сбежалась вся обитель.

И я так сказал отцу Клеопе:

– Не был ли брат Василий выше, чем подвижник Герасим?

Он сказал мне:

– Да! Так сказал и отец Паисий.

И после этого отец Клеопа стал рассказывать мне о трезвении, так что я извлек большую пользу. Важность трезвения. Да!

У него было одно большое желание, когда мы жили в пустыне. Он очень часто повторял мне свою просьбу, чтобы, если он умрет, я отнес его в Сихастрию. Мне не очень верилось, что мы умрем, но все равно я успокоил его, что где волоком, где как, но доставлю его. А теперь, когда Бог судил взять его к Себе – и я уверен, раскрылась земля, чтобы принять его тело, но раскрылись и небеса, чтобы принять его душу, – я говорю себе, я, вместе с ним напряженно переживавший те моменты: вот, отец Клеопа, ты умер на своем месте, столь дорогом тебе, бывшем для тебя истинным небом на земле.

У него было одно большое желание, когда мы жили в пустыне. Он очень часто повторял мне свою просьбу, чтобы, если он умрет, я отнес его в Сихастрию. Мне не очень верилось, что мы умрем, но все равно я успокоил его, что где волоком, где как, но доставлю его. А теперь, когда Бог судил взять его к Себе – и я уверен, раскрылась земля, чтобы принять его тело, но раскрылись и небеса, чтобы принять его душу, – я говорю себе, я, вместе с ним напряженно переживавший те моменты: вот, отец Клеопа, ты умер на своем месте, столь дорогом тебе, бывшем для тебя истинным небом на земле.

Сихастрия стоит как твердыня, несравнимая с другими монашескими обителями нашей страны. Не могу сказать, что на столь высокий уровень эту святую обитель возвел кто-нибудь другой, кроме отца Клеопы.

Сначала у нее было то преимущество, что настоятелем в ней был отец Иоанникий (Морой), родных которого в Зернештах я знал. Затем, в определенный момент нашей жизни в Сихастрии, митрополит Севастиан решил, чтобы 30 монахов из Сихастрии пошли и заселили монастырь Слатина в уезде Бая (ныне Сучава), великую ктиторию Александра Лэпушняну, который и сам в ней погребен. А меня взяли из монастыря Сихастрия в Библейский институт в Бухарест, где я занимался рисованием и лепкой. Отец Клеопа настаивал на том, чтобы я тоже пошел в Слатину, но я возлагал надежды на Библейский институт. Случилось, однако, что миниатюрные фигурки и рисунки, которые я делал там, утомили мои глаза, и на обследовании мне запрещено было работать с миниатюрами. Я получил двухмесячный отпуск, пошел в Слатину и уже не вернулся оттуда по благословению патриарха. И стал жить в монастыре Слатина.

Потом меня назначили духовником семинарии в Нямецком монастыре, единственной семинарии в стране, и она была монашеская. Затем меня рукоположили во иерея – тот же митрополит Севастиан, и я был назначен игуменом монастыря Слатина, то есть заместителем отца Клеопы, который был настоятелем. Не говорю уж о том, что образовалась община из 120 монахов, с монашеским училищем, так что монастырь Слатина при отце Клеопе славился как академия.

Было очень много всего. У монастыря был большой потенциал, и митрополит, видя тамошнюю нашу жизнь под управлением отца Клеопы, решил дать семь монастырей под наш контроль. И дали нам все эти монастыри: Сихастрию, Слатину, Рышку, Камырзань, Рарэу и другие – со Слатиной в центре, и называлось это все Общиной святого Феодора Студита.

Вот так, представьте себе, монашество в Молдове приняло необычную форму – один центр над семью монастырями. Разумеется, мы провели преобразования в монастырях, и речь при этом не шла об административных или хозяйственных качествах, которые требуются от руководителя. Не это было пружиной, двигавшей дела наши при отце Клеопе, а то, что руководителем нашим был великий духовник и человек высокой жизни, каким был отец Клеопа! И естественно, дела стали продвигаться, появилось много учеников.

Потом в известный момент, когда я пребывал с отцом Клеопой в пустыне и он начал приобретать известность, на Синоде кем-то был поставлен вопрос, что есть, мол, какие-то отцы, которые пытаются вести духовную жизнь, сидя в бурьянах. Патриарх Иустиниан вошел в амбицию, когда убедился, что в этом есть большая доля правды, и послал к нам двух отцов, чтобы они привели нас в Бухарест.

Потом в известный момент, когда я пребывал с отцом Клеопой в пустыне и он начал приобретать известность, на Синоде кем-то был поставлен вопрос, что есть, мол, какие-то отцы, которые пытаются вести духовную жизнь, сидя в бурьянах. Патриарх Иустиниан вошел в амбицию, когда убедился, что в этом есть большая доля правды, и послал к нам двух отцов, чтобы они привели нас в Бухарест.

Я был отдельно от отца Клеопы тогда. Мы встречались время от времени в лесу. Ко мне патриарх послал отца Петрония, который сейчас настоятелем в Продроме и который был моим восприемником от Евангелия. К отцу Клеопе он послал отца Даниила (Санду Тудора), известного писателя, составившего акафист иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», великого ученого, которого мы поставили руководить скитом Рарэу. И мы пошли в Бухарест.

Патриарх предоставил в наше распоряжение Патриарший дворец, но предложил нам следующее: отправить нас по стране, но так, чтобы мы хотя бы по два раза в год бывали в каждом монастыре. Я склонил голову и смиренно сказал ему:

– Высокопреосвященный патриарх (ибо так говорили тогда), я не думаю, что нам следует идти в монастыри. У монастырей есть свои духовники со своими именами, со своим жительством, со своими обоснованными правилами – а тут приходим мы. Кто мы такие? По какому праву считаем себя лучше их, ведь это будет мотивом, по которому мы пойдем? Предоставьте нам оставаться в своем монастыре (которым была Слатина), мы воспитаем учеников, а к нам вольны приходить все, кто хочет, если они думают, что могут получить пользу.

– Твоя идея хороша! – ответил он и отпустил нас в монастырь Слатина.

Конечно, здесь, в монастыре Слатина, мы нашли себе работу. Затем были большие аресты, такие невиданные: приехали за нами 89 офицеров – три грузовика и две маленькие машины.

Я был арестован. Когда меня арестовали, отец Клеопа исчез. Спустя годы и годы я был освобожден, и батюшке сказали там, где он был, в лесах далеко на Буковине, что я освобожден, и он ответил:

– Не поверю, пока не увижу его!

И тогда вместе с двумя отцами, двумя иеромонахами, я пошел к тому месту, где он был в лесу, – мы с трудом добрались туда. Я был очень слаб. Я заболел желудком.

Мы встретились с ним, обнялись от души, довольно трогательно, и выпили по стакану вина. Он говорил, что сделает меня здоровым, и повторял по великим своим познаниям и мудрости слово святого Иоанна Златоуста, его толкование на Послание святого апостола Павла к Тимофею, ту часть, которая касается значения стакана вина.

И так мы вывели его из леса и пришли в монастырь вместе с ним.

С отцом Клеопой можно было находиться очень долго. Но у него было желание, которого я не мог принять: исчезнуть в лесах навсегда. Потому что он считал, и было так, что если у пустынника есть духовник, то ему не нужно больше ничего. И мы были духовниками друг другу, а значит, действительно имели то, что нам нужно. Проблема пищи не стояла, потому что она нас не интересовала.

Он остался в своем мире, становясь все более и более известным и все более и более вдохновляемым на дела великой духовной красоты, ибо не было ничего, о чем бы ты ни спросил его, а он бы не ответил, или чего-нибудь не проясненного в уме и сердце отца Клеопы.

Говорю вам, что у меня была великая радость и душевный мир – потому что это очень важно в истории и подвигах жизни монаха – радость, что эти отцы сформировали меня. И я скажу, что они – Божии люди.

Я почитал его всю жизнь как великого посланника Божия на нашу землю румынскую, в монашество наше христианское. Эти случаи сильно подвигли меня к жертвенности, к отваге и героизму, без которых нельзя называться героем Христовым.

Мы виделись время от времени, и в последний приезд мой в Сихастрию отсюда, из Текиргёла, в 1996 году, – а я ведь нахожусь на другом краю страны – отец Клеопа настоятельно просил меня, чтобы я приехал и когда он умрет, для последнего благословения.

– А если я вас приглашу на мою смерть?

Он не принял этого дела.

А я больше не смог к нему поехать, потому что я один здесь.

Я поминаю отца Клеопу всю свою жизнь. Поминаю не потому, что таков обычай или традиция – «великий Клеопа!» – а поминаю его как великого служителя Божия в продолжение более 70 лет, который говорил со всей силой то, что нужно было услышать людям о священном нашем спасении, то есть о вечной жизни, о той радостной встрече вблизи Благого нашего Бога.

И я не скорбел. Он смотрел на смерть как на необходимость, смотрел на смерть как воин, который учит людей умению умирать. Так, как я сказал одному генералу, который предложил мне остаться в армии, когда я служил, и спросил меня, что бы я сделал с подчиненным мне офицерством, если бы стал генералом и мне поручили командование. Я ответил ему:

– Я научил бы их умению умирать.

Отец Клеопа был герой, он говорил людям так, будто говорил для самого себя. Потому что когда говоришь так, то это проверено твоей собственной совестью, которую он – трудно говорить все о нем... – он имел эту совесть[3].

[1] Монах Герасим и брат Василий, о которых далее пойдет речь, были родными братьями старца Клеопы.

[2] Дойна – румынская народная лирическая песня.

[3] Воспоминания записаны на магнитофон вскоре после кончины старца Клеопы (Илие; † 2 декабря 1998 г.).

Перевод с румынского: Зинаида Пейкова