Верхнее Поволжье в XIV‒XVII веках

Статья посвящена распространению христианского подвижничества в пределах современной Рыбинской епархии в XIV–XVII вв. Автор показывает, что немалый сонм преподобных и подвижников данного периода, подвизавшихся на Ярославской земле, – явление не случайное и не провинциальное – это звено в цепи мощной традиции, проходящей через всю историю Православной Церкви, существенно связанной с Православием, являющейся, по образному сравнению, его сердцем.

Речь идет о традиции созерцательной молитвы («умного делания»), уходящей корнями в глубь столетий – к пустынникам Египетской Фиваиды IV–VI веков. Отсюда и появилось наименование «Северная Фиваида» – по духовному преемству с местом расцвета древнего христианского подвижничества. Впоследствии это мировоззрение и берущая в нем начало духовная практика стали именоваться исихазмом (по-русски священнобезмолвием).

Традиция умного делания не прерывалась в течение двух тысячелетий христианства, хотя переживала периоды упадка и подъема. Она возрождалась в разное время в разных местах содействием Духа Святого и угасала под действием духовной энтропии, внешних разрушительных влияний или исторических катастроф. Сокровенное от внешнего взгляда, умное делание было и продолжает оставаться одним из главных источников благодати, питающих Церковь и мир. Расцвет его всегда являлся существенной чертой духовного пробуждения и возрождения. Напротив, забвение и неведение становилось предвестником и одной из глубинных причин духовного, а вслед за ним и культурного упадка…

Традиция эта живет, прежде всего, в лоне православного монашества, хотя не ограничивается таковым; с древних времен она оформилась как аскетическая и мистическая практика, была запечатлена во многих письменных памятниках, в XIV веке широко распространилась на Афоне и в других местах Византийской империи, а благодаря подвигу святителя Григория Паламы получила богословское обоснование и оправдание.

Возрождению исихазма в Византии и в Древней Руси в XIV веке покровительствовали Константинопольские патриархи-исихасты святые Исидор I, Каллист I и Филофей Коккин, а также русские святители, митрополиты Киевские и всея Руси Алексий, Киприан и Фотий. Известно, например, что учреждение «пустынного общинножития» в Свято-Троицком монастыре преподобного Сергия произошло по благословению святого патриарха Филофея, который проявлял живую заинтересованность в устроении русского монашества. По благословению преподобного Сергия русские иноки побывали в Византии (вероятно, на Афоне) именно ради обучения там монашеской традиции.

После падения Византии под натиском мусульманских завоевателей (29 мая 1453 года), промыслительно центр этой традиции переместился на север ‒ в восстающую после векового монголо-татарского ига Православную Русь. Причем, главным образом, в леса Центральных и Северных областей и далее, вплоть до Уральских гор ‒ на земли, которых в меньшей мере коснулась волна варварского завоевания.

Центром исихастского движения на Руси стали обители преподобного Сергия и его учеников; с ними связаны многочисленными видимыми и невидимыми нитями духовные очаги, затеплившиеся практически единовременно в разных уголках необитаемых северных лесов вокруг тех или иных подвижников, имже несть числа. Имена известны лишь немногих. Другие оставили после себя память в основанных ими монастырях. Перефразируя слова одного отечественного исследователя древнего монашества, можно сказать, что таковое разлилось по Русскому Северу как полноводная река и дало плодоносие небесных плодов [1]. Подлинно это была «как бы особая некая область благочестия и правды» [2].

Источниками данной статьи являются жития упоминаемых угодников Божиих и иллюстрации, большей частью размещенные в интернете. Но даже беглый их обзор позволяет сделать некоторые обобщения, которые, конечно, являются схематичными и ограниченными, – в жизни всё и богаче, и глубже, и многообразнее…

***

Монашеские обители того времени, главным образом, созидались вокруг опытного подвижника, преуспевшего в созерцательной молитве. Среди таких подвижников были люди из знати, хорошо образованные и материально обеспеченные, были и простолюдины. Обычно в юности, но иногда и в зрелом возрасте, откликаясь на призыв благодати, подвижник приходит в монастырь, где навыкает монашескому деланию и, придя в меру возраста духовного, по благословению старцев уходит в пустыню, для того чтобы посвятить себя высшему подвигу молитвы. Зачастую имеет место некое чудесное указание свыше, побуждающее к пустынножительству. Пустынник живет в крайне аскетических условиях, в самой примитивной келье, питаясь часто тем, что находит вокруг себя. Проходят годы, со временем его подвиг становится известным, к нему начинают стекаться окрестные жители за молитвой и советом, затем собираются ученики. Так складывается община, живущая по уставу; с благословения епископа строится храм и устраивается общежительный монастырь... Примечательно, что подвижники искали уединенной молитвы и личного богообщения, но со временем на месте их подвига возникала монашеская обитель. Духовное семя, по евангельскому слову, вырастало в ветвистое дерево и приносило сторичный плод. И даже сейчас, когда от многих обителей не осталось и камней, память о них жива... Большинство пустынных монастырей просуществовали до эпохи церковных реформ Екатерины II и в 1764 году были обращены в приходские церкви, которые были в свою очередь разрушены коммунистами в XX веке. Из упоминаемых обителей пережили екатерининские реформы только четыре – монастыри Адрианов Пошехонский и Геннадиев Любимоградский, Югская Дорофеева и Исаакова пустыни. В настоящее время все они, кроме затопленной Югской пустыни, возрождаются.

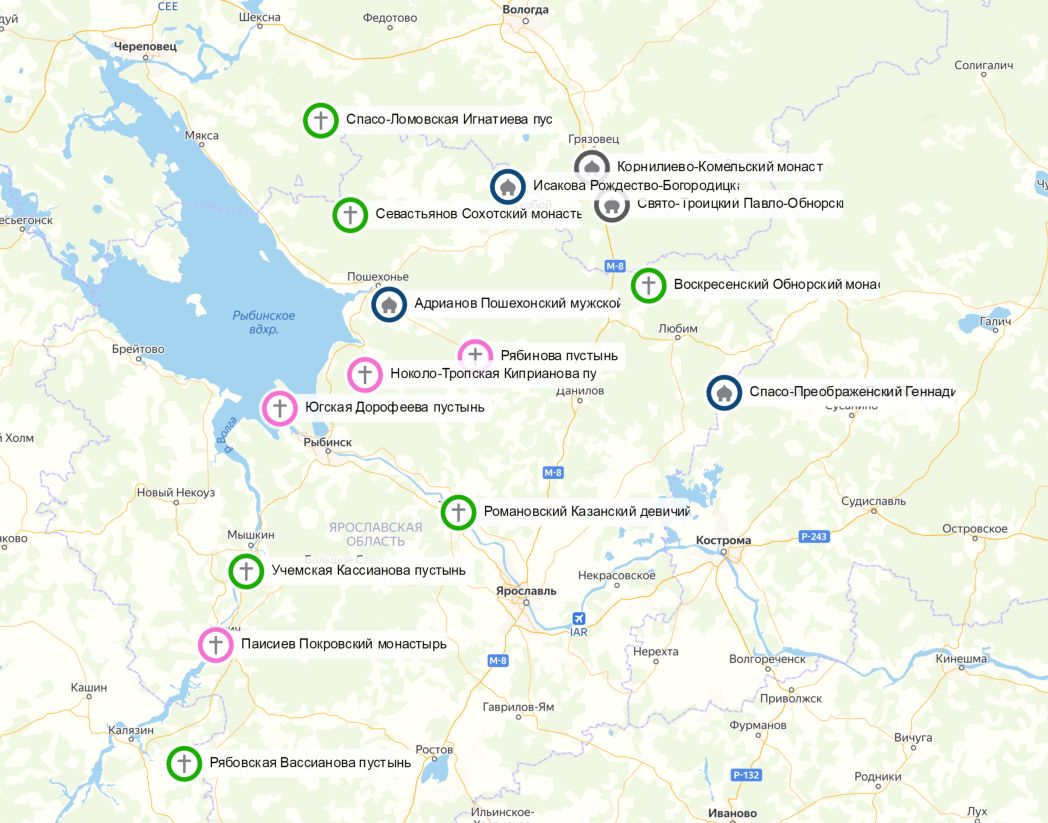

Географически мы ограничимся современной территорией Рыбинской епархии, которая является частью Северной Фиваиды. Здесь нам известно порядка десяти имен основателей монастырей рассматриваемого периода. И примерно вдвое большее число обителей не сохранили имена своих основателей. К таковым относится, например, Богоявленский Островский монастырь, возникший в то же время. Но в действительности обителей было, конечно, больше.

До нас дошли имена следующих подвижников населявших пустыню Верхнего Поволжья в XIV–XVII веках.

XIV век

Преподобный Сильвестр Обнорский

Ученик и постриженик преподобного Сергия Радонежского, от которого получил благословение на пустынножительство. Он подвизался в глухом лесу на реке Обноре. Его келью обнаружил крестьянин, который видел над этим местом свет. Вокруг Сильвестра собралась братия, по благословению святителя Алексия был построен храм в честь Воскресения Христова. Святитель вручил преподобному антиминс и поставил игуменом обители. Временами авва оставлял монастырь ради уединенной молитвы в дремучем лесу. Это место получило название «заповедной рощи», которая сохранилась доныне, как и один их четырех колодцев, вырытых преподобным (Любимский район).

Младшими современниками преподобного Сильвестра, подвизавшимися недалеко от него, в пределах современной Вологодской епархии, были еще два ученика преподобного Сергия ‒ Павел Обнорский (Комельский) (†1429) и его сотаинник и духовный наставник Сергий Нуромский (†1412). Последний принял постриг на Святой Горе Афон и, может быть, был из тех иноков, которых авва Сергий посылал в Византию за монашеским опытом. Преподобный же Павел известен своими чрезвычайными подвигами ‒ он подвизался в дупле старой липы, «не дая покоя телу, за еже получити будущий покой», и прожил 112 лет.

XV век

Преподобный Севастиан Сохотский, Пошехонский

Сведений о его житии сохранилось очень мало. Он основал обитель в честь Преображения Господня в дремучих пошехонских лесах по реке Сохоти. В 1764 году монастырь был упразднен, но место не было забыло. Спустя более ста лет, в 1885 году обитель была возрождена инокинями Рыбинского Софийского монастыря [3].

Преподобный Кассиан Грек

Этот очень яркий подвижник, в миру греческий князь Мангупский Константин, прибыл в 1478 году в Москву в составе посольства к великому князю Иоанну III вместе с царевной Софией Палеолог. Человек блестяще образованный, решив посвятить свою жизнь на служение Богу, преподобный отклонил предложение остаться при дворе Великого князя и отправился в Ростов к епископу Иоасафу ‒ ученику и сотаиннику преподобного Мартиниана Белозерского, и вскоре удалился вместе с ним в Ферапонтов монастырь. Здесь, по откровению, он принял монашество, а через некоторое время, найдя удобное место недалеко от города Углича, при слиянии Волги и Учмы, построил себе келью и стал подвизаться в уединении. Так было положено начало Успенской Кассиановой Учемской пустыни.

Преподобный Кассиан был духовным другом и собеседником преподобного Паисия Угличского – еще одного значительного подвижника той эпохи, основателя Покровского Угличского монастыря.

Преподобный Вассиан Рябовский, Угличский

В монастыре Паисия Угличского начал свой иноческий путь преподобный Вассиан Рябовский, в миру князь Василий Шестихинский. Впоследствии он подвизался в безмолвии в 30 верстах к югу от Углича и основал Троицкий монастырь (ныне с. Рябово, Калязинский р-н Тверской обл.).

XVI век

Преподобномученик Адриан Пошехонский

Ученик преподобного Корнилия Комельского ‒ основателя Комельской обители, одного из известных учителей иночества (он составил один из монашеских уставов, бытовавших в допетровской Руси). Комельский монастырь явился в XVI веке рассадником иночества в Северных землях. Учеником преподобного Корнилия был также Геннадий Любимоградский. Оба преподобных, Адриан и Геннадий, были иконописцами.

Уход преподобного Адриана на безмолвие овеян тайной ‒ место пустынножительства указал ему некий таинственный старец. В 1540 году, по благословению игумена Адриан вместе со своим учеником Леонидом обосновался в Пошехонском лесу, на берегу реки Вотхи. Успенский храм был построен по благословению митрополита Московского Макария. В монастыре был строгий устав, запрещался доступ женщин. Адриан принял мученическую кончину от разбойников вместе со всей братией. Произошло это в 1550 году, 5 марта. Нетленные мощи святого были чудесно обретены в 1626 году. На месте их обретения, при слиянии рек Ухры и Ушломы, в 40 км от Адриановой обители, братией Богоявленского Островского монастыря была основана еще одна обитель – Рябинина пустынь.

Преподобный Геннадий Любимоградский

Юноша из семьи литовских бояр, возжелав посвятить жизнь свою Богу, отправился в Россию, где, обойдя ряд монастырей, пришел к преподобному Александру Свирскому, а тот направил его в Комельский монастырь. Там он принял монашеский постриг и вскоре вместе со святым Корнилием Комельским удалился из обители на пустынножительство. Подвижники основали пустынь на Сурском озере, которая теперь известна как Преображенский Геннадиев монастырь.

Преподобный Геннадий подвизался здесь до своей кончины в 1565 году. Он оставил несколько письменных духовных наставлений братии, стяжал дары прозорливости и исцелений. Наиболее известен эпизод, когда он предсказал дочери боярина Романа Захарьина, Анастасии Романовне, что она станет царицей, что и сбылось.

Преподобные Игнатий Ломовский (Ломский) и Исаакий Ломовский (Ломский; пустынник Иоаким)

Постриженик Кирилло-Белозерского монастыря преподобный Игнатий вместе со своим сподвижником Иоакимом (возможно, он же – преподобный Исаакий Ломский) удалились на безмолвие в окрестности города Лома, в 68 верстах на северо-восток от Пошехонья. Здесь со временем святой Игнатий основал Спасский монастырь, а сам пошел глубже в лес на строгое безмолвие.

Он плел лапти и клал их на едва заметную тропинку, ведшую в его скит, а крестьяне брали их и клали взамен хлеб, которым он делился с живущим в трех верстах от него Иоакимом. На месте своего второго пустынножительства, на реке Саре, преподобный Игнатий построил Покровскую церковь, при которой была основана Водожская Богородичная пустынь (ныне Вологодская область, Череповецкий р-н).

Преподобный Киприан Тропский

Происхождение, место и год рождения святого Киприана неизвестны. По преданию, ища уединения, он поселился в Пошехонском уезде, в лесу, на реке Золотухе, в 30 верстах к северо-востоку от Рыбинска, где ему чудесно явился образ святителя Николая Чудотворца. На месте явления образа преподобный Киприан основал Никольский монастырь на Тропе.

XVII век

Преподобный Дорофей Югский

Родом из села Нижне-Никульское Рыбинского уезда. Будучи уже схимником и подвизаясь в затворе в Псково-Печерском монастыре, он, повинуясь указанию свыше, в 1615 году отправился на родину с образом Богоматери Одигитрии. По указанию от иконы у слияния рек Черной и Белой Юги построил келью, затем часовню и стал подвизаться. От чудотворной иконы получали исцеления и помощь окрестные жители. Троицкая обитель устроилась на этом месте после кончины святого Дорофея также по чудесному указанию от иконы, по благословению Ростовского митрополита Варлаама II и Патриарха Филарета.

В конце XVIII века обитель стала одним из монашеских центров Русской Церкви (наряду с Саровской пустынью, Валаамом, Оптиной и др.). В XIX веке здесь подвизался известный старец иеромонах Адриан Югский, стяжавший от Бога благодатные дары. Вокруг него собралась женская община, из которой со временем составился рыбинский Софийский монастырь.

Старец Ефрем

Один из безвестных подвижников (известно только его имя), по преданию, был основателем Рождество-Богородицкой Исааковой пустыни Пошехонского уезда на месте чудесного явления иконы Рождества Пресвятой Богородицы в 1659 году.

Блаженный Онуфрий Романовский

В заключение хотелось бы упомянуть еще одно имя, принадлежащее рассматриваемой эпохе. Это не преподобный – это блаженный Онуфрий Романовский. О происхождении и жизни его практически ничего неизвестно, кроме того, что он жил в городе Романове. Скончался 2 сентября 1669 года и был погребен на левом берегу реки Волги у Преображенской деревянной церкви Казанского девичьего монастыря… Хотя подвиг юродства имеет место в христианском обществе во все времена, тем не менее, можно усмотреть некий знак в том, что блаженный Онуфрий появляется на закате созерцательного подвижничества в средневековой Северной Руси... Как будто внешняя пустыня ушла вглубь человеческого сердца, и оградой ей стало «мнимое безумие» и «смирение крестное»...

Эпоха Петра I и упадок созерцательного монашества

К концу XVII века расцвет созерцательного монашества на Руси сходит на нет. О неблагоприятных тенденциях в церковной жизни XVII века свидетельствует, в частности, произошедший церковный раскол. Какова связь этих двух трагических явлений – это отдельный вопрос, отметим только их совпадение во времени, конечно, не случайное… Но несомненно то, что последующая церковная реформа Петра I стала завершающим штрихом в процессе угасания подвижнического духа в Средневековой Руси. Внутреннее содержание монашества было чуждо самодержцу и его единомышленникам, поставившим цель подчинить Церковь государству по образцу протестантских стран; монастыри, не приносящие практической выгоды, подлежали жестким ограничениям и внешней регламентации всех сторон их жизни... А во времена правления Екатерины II большинство обителей насильственно прекратили свое существование.

В последующие десятилетия ограниченное светскими рамками, по видимости изгнанное из церковной реальности, «униженное и ослабленное», по слову митрополита Иоанна Санкт-Петербургского, созерцательное монашество, в лице искателей высшей правды Божией находило себе пути и способы существования, чтобы спустя полтора столетия вновь разлиться по нашей земле полноводными реками «монашеского возрождения», начавшегося с конца XVIII века и связанного с именами преподобного Паисия (Величковского), митрополитов Санкт-Петербургского Гавриила и Московского Платона, преподобного Серафима Саровского и других. В это время процветали Саров, Валаам, Оптина пустынь… Но это уже другая эпоха, другая история…

-----------------------------

[1] Казанский П.С.История православного монашества на Востоке. М., 1854. Ч. 1. С. 41. Его же. Общий очерк жизни иноков египетских в IV и V веках. М., 1872. С. 1.

[2] Афанасий Великий, свт. Житие преподобного отца нашего Антония, описанное святым Афанасием в послании к инокам, пребывающим в чужих странах. Гл. 44 // Творения. Т. 3. ТСЛ, 1903. С. 214–215.

[3] Подробнее об истории Севастианова Спасо-Преображенского монастыря в урочище Сохоть см. на сайте Рыбинской епархии