Исихазм

Тема номера

Исихазм обладает мощным зарядом творческой созидающей силы, поэтому можно и должно говорить об исихастской инициации истинного творчества в различных областях многогранной человеческой природы. Такое творчество несет в себе пророческую харизму и глубинный, сокровенный смысл. Исихазм, развернутый во времени и пространстве, имеет свою богатую лицами и событиями историю. Путь исихастского богословия сначала восходит в безмолвие, а затем нисходит в слове, рожденном от Духа: «Как чувственное око взирает на письмо и получает из письма чувственные мысли, так и ум, когда очистится и возвратится в начальное достоинство, смотрит на Бога и от Него получает Божественные разумения. Вместо книги имеет он духа, вместо пера – разум и голос... свет же вместо чернил. Погружая разум в свет и свет исполняя, [ум] расписывает духовные слова в чистых сердцах слушающих» (преподобный Григорий Синаит. Главы, 23)

Официальные материалы.

События

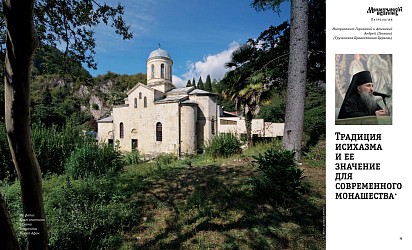

Традиция исихазма и ее значение для современного монашества

Патрология

Митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава) (Грузинская Православная Церковь)

Часто исихазм связывают с определенным образом жития, или с молитвенным деланием, или с малой группой святых и преподобных отцов, например с прп. Григорием Синаитом, св. Григорием Паламой, свв. Игнатием и Каллистом и некоторыми другими отцами. Диакон Павел Сержантов в своей книге «Исихастская антропология» пишет: «Мы под исихазмом будем понимать аскетико-мистическую восточно-христианскую традицию, которая оформилась примерно за тысячелетие до Григория Паламы. Исихастская традиция вырастает на основе монашеской духовности, которая уходит корнями в апостольскую и мученическую духовность первохристианской общины»

Школа преподобного Григория Синаита и русский исихазм

Патрология

Игумен Петр (Пиголь), насельник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы

Человек всегда стремится к идеальному состоянию. Его «желаемое» при этом – не всегда, не обязательно нравственно положительно. Даже в следовании – часто сознательно выбранном – порочным страстям человек пытается «раскрыть себя» в них по максимуму. Таков он по самой своей природе – движет им жажда абсолютизации. И ветхозаветный человек и новозаветный пытались и пытаются понять, как быть с Богом всегда и во всем без остатка. Как «сделать» Бога – Самого Творца – главным, единственным содержанием своей жизни? Как «проникнуть» в Него и проникнуться Им? Давно уже и как-то инстинктивно человек осознал – чтобы «расслышать», «рассмотреть» Бога, который «всегда» и «везде», – надо установить внутри себя предельную тишину. Ровная, спокойная, идеально гладкая «поверхность» человеческой души, не возмущаемая никакими страстями, не колеблемая даже голосом, но вся как бы погруженная в покаянное чувство, в сверхсосредоточенный призыв к Богу… Многовековая практика православных аскетов доказывает – такая человеческая душа может увидеть больше, чем все люди всей планеты

Сербские подвижники – носители традиции исихазма

Патрология

Архимандрит Кирилл (Бойович), Черногорско-Приморская митрополия, (Сербская Православная Церковь)

Само понятие «исихазм» гораздо шире и так или иначе охватывает целый период жизни христианской Церкви, а его корни следует искать еще глубже – в житии ветхозаветных подвижников: достаточно вспомнить святых пророков Моисея и Илию. Святой Григорий Нисский в толкованиях псалмов говорит о Моисее, что тот провел сорок лет, удалившись от людей и пребывая в «молитвенной тишине» и созерцании мира невидимого.

Заповедник тишины преподобных сестер

Общее житие

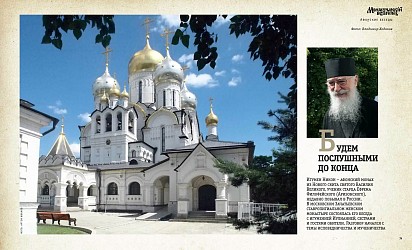

В сердце Москвы – древний монастырь, первая на Москве девичья обитель, основанная митрополитом Московским Алексием и его родными сестрами, преподобными игуменией Иулианией и монахиней Евпраксией. Первоначально монастырь именовался Алексеевским – по первому храму во имя преподобного Алексия, человека Божия, Небесного покровителя столичного первосвятителя. Впоследствии появилось и второе название – Зачатьевский, по соборному храму в честь Зачатия святой праведной Анны.

Будем послушными до конца

Афонские беседы

Игумен Никон – афонский монах из Нового скита святого Василия Великого, ученик старца Ефрема Филофейского (Аризонского) недавно побывал в России. В московском Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре состоялась его беседа с игуменией Иулианией, сестрами и гостями обители

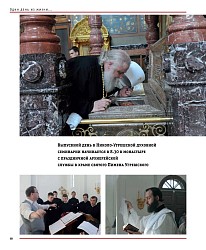

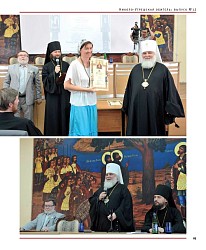

Николо-Угрешская обитель: Выпуск №12

Один день из жизни...

6 июня 2014 года состоялся двенадцатый Выпускной акт Николо-Угрешской Духовной семинарии, которая располагается в Николо-Угрешском Ставропигиальном мужском монастыре. Возглавил торжества Первый викарий Его Святейшества митрополит Истринский Арсений

Коломенский Старо-Голутвин монастырь: к истории обителим

Духовная география

Монастырь и до революции пережил несколько испытаний. В 1799 году была упразднена Коломенская епархия, архиерей переведен в Тулу, за ним выехали семинария и консистория. Чтобы спасти от разрушения опустевший архиерейский дом, находившийся на соборной площади Коломенского кремля, туда перевели братию Голутвина монастыря. Так был основан Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, а покинутый монастырь несколько лет пустовал. В одном из его храмов служил приходской священник, остальные монастырские здания постепенно ветшали и разрушались. Чтобы предотвратить окончательное исчезновение обители, митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин) решил объединить Голутвин монастырь с Богородице-Рождественским Бобреневым. Эта мера возымела свое действие: постепенно монашеская жизнь в Старо-Голутвином монастыре стала возрождаться.

700-летие преподобного Сергия – всероссийский праздник

Актуальное интервью

С особенным чувством готовятся отметить эту дату в городе, выросшем вокруг монастыря великого святого и названном его именем – Сергиевом Посаде. Об этом рассказывает нашим читателям Валентина Тимофеевна Устименко, заместитель Главы администрации Сергиево- Посадского муниципального района

Трапезная Лавры преподобного Сергия

Общее житие

Троице-Сергиева Лавра – уникальнейший русский монастырь, поэтому в сей обители есть чему поучиться и у кого перенять опыт несения самых разнообразных монастырских послушаний. На этот раз мы знакомились с традициями келарской службы

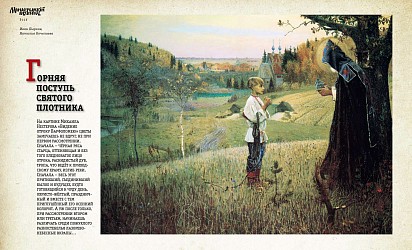

Горняя поступь святого плотника

Эссе

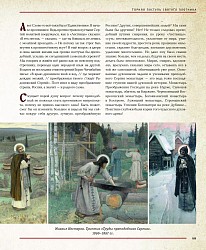

На картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею» цветы замечаешь не вдруг, не при первом рассмотрении. Сначала – чёрная ряса старца, оттеняющая и без того бледноватое лицо отрока, раскидистый дуб, тропа, что ведёт к приходскому храму, изгиб реки. Сначала – весь этот притихший, съединивший былое и будущее, будто готовящийся к чуду день, охристо-жёлтый, праздничный и вместе с тем приглушённый его осенний колорит. А уж после только, при рассмотрении втором или третьем, начинаешь различать среди пожухлого разностебелья лазоревонебесные вкрапы…