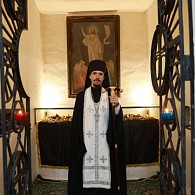

Монастырь Студеница (Жичская епархия Сербской Православной Церкви), посвященный Успению Пресвятой Богородицы, – одна из главных святынь сербов. Обитель, именуемая в народе «Царской Лаврой», основана в 1190 году Стефаном I Неманей, основоположником средневекового сербского государства. Великий князь Стефан впоследствии принял иночество с именем Симеон, возобновил святогорскую сербскую обитель Хиландар и стал одним из известнейших афонских подвижников. Мощи преподобного Симеона, перенесенные на родину его младшим сыном – святителем Саввой Сербским и прославленные мироточением, ныне покоятся в Студенице. Фрески соборного храма монастыря, выполненные в начале XIII cтолетия, а также росписи других храмов обители широко известны. В 1986 году ЮНЕСКО внесло Студеницу в список объектов Всемирного наследия.

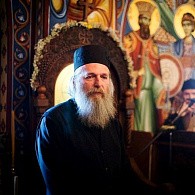

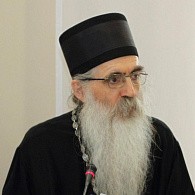

Предлагаем вниманию наших читателей беседу с настоятелем монастыря, архимандритом Тихоном (Ракичевичем).

Отец Тихон, каково духовное и культурологическое значение монастыря Студеница?

Главное значение монастыря Студеница выражено в словах из чина монашеского пострига, суть которого состоит в сопричтении к «воинству ангеловидного жития в высоте небоподражательного жительства». Монашество по своему замыслу является подражанием образу жизни Христа здесь на земле. Так было во время Немани, так остается сегодня. Святой Савва, среди прочего, писал и завещал монахам Студеницы следующее: «Ум наш пусть пребывает на небесах в созерцании райской красоты…» Он заповедал, чтобы эти слова регулярно читались братии монастыря, что и делается поныне. Такой дух, такая жизнь были предпосылкой создания уникальных культурных и художественных ценностей Студеницы. Наш народ видит и чтит эти ценности, таким образом, значение для него Студеницы трудно переоценить. А поскольку они универсальны, то стоит упомянуть, что Студеница привлекает все больше иностранцев. Мы знаем случаи, когда люди здесь обращались в Православие.

Монастырь Студеница много лет назад был внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он является одним из самых посещаемых монастырей Сербии. Как братии монастыря при таком наплыве посетителей удается хранить свою молитвенно-литургическую жизнь?

Внешние условия с момента основания монастыря сильно изменились, но сущность осталась прежней: постоянные усилия в молитвенной собранности, мире – и общественная богослужебная жизнь. Самым опасным врагом в такой ситуации становится «лукавая рассеянность внимания», она враг верующих нашего времени, времени скоростей и информации. Многие признаются, что не могут сконцентрироваться и молиться в этом всеобщем смятении. Это серьезная проблема и для монахов, ибо они должны заниматься вопросами, которых монастыри прежде не знали. Во времена святого Саввы многие проблемы решал правитель и государство. Сегодня монашество оказалось в более тяжелых условиях излишнего попечения о внешних событиях. Оно постоянно находится в опасности потери мирности духа, потери возможности богообщения и молитвенной сосредоточенности. Однако мы не сдаемся. Наши обеты остаются неизменными, а среди них и заповедь святого апостола Павла: «непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17). Богословские исследования ХХ века (особенно изучение примера святого Григория Паламы) вселяют в нас надежду, что предстояние ума пред Богом возможно и несмотря на различные общежительные обязанности. В этом отношении православные сохранили дух подлинного христианства, в отличие от инославных христиан, у которых нет опыта умной молитвы в момент активности ума. Поэтому нам легче, но и ответственность больше.

Святой Савва написал для студеницкого братства, что наш ктитор – Стефан Неманя «воздвиг монастырь сей “на покой и на умножение монашеского чина”». Но, несмотря на то, что он желал «умножения монашеского чина», Студеницкий типикон (глава 25) предостерегает: «Лучше один, исполняющий волю Господню, чем множество беззаконных». Да научимся видеть упомянутую страсть – предательство монашества и беззаконие.

Вы как-то сказали, что искусство Студеницы воплощает равновесие Востока и Запада и что оно наилучшим образом показывает органическое понимание целостности. Расскажите нам об этом.

Чуть раньше я говорил, что дух православия был предпосылкой для создания уникальных культурных ценностей. Этот дух, словно магнит, привлекал то лучшее, что тогда было в Европе, а одаренность сербского народа смогла найти всему этому равновесие и объединить в целое. Это – рашская школа[1]. Сербский народ и сегодня имеет этот потенциал, но, чтобы он набрал полную силу, необходимо возрождение православной веры.

Немногим известно, что в Студенице обнаружены архитектурные чертежи. Каким периодом они датируются и что собой представляют?

Пять древнейших на Балканах чертежей находятся на стенах нашего храма. Это проект пяти порталов, преимущественно над вратами Богородичной церкви, а выполнены они во времена строительства храма в 1183–1196 годах. Конечно, они являются предметом нашей гордости.

Вы сняли фильм «Общее дело. Толкование Божественной литургии». Как появилась идея фильма и как долго шла работа над ним? К какой аудитории он обращен?

К мысли о создании фильма я пришел в 2001 году, тогда был написан и сценарий. Это, если проще сказать, нужно было сделать. В съемках участвовали мои дорогие друзья из окрестностей Студеницы, и конечно, команда профессионалов. Фильм обращен ко всем возрастным категориям, можно вспомнить слова песни, которая говорит: «Церковь старым – молодости сила, Церковь молодым – мудрость старости».

Вы настоятель монастыря Студеница – «матери-церкви» всех сербских церквей. Расскажите нам о тех обязанностях, которые возложены на настоятеля царской студеницкой Лавры.Настоятель должен быть олицетворением братства. Он отождествляется с братством, а братство с ним. Только так можно исполнить завет святого Саввы, записанный в Студеницком типиконе: чтобы братия была «как золотая цепь». Постом, молитвой, трудом и литургической жизнью братия, ведомая Господом, постепенно приходит к единомыслию.

Является ли долгом монаха спасение народа? Не надлежит ли именно монашеству указывать народу на грехи, ради спасения? Многие верующие именно так и представляют себе монашество.

Для ответа на этот вопрос обратимся к чинопоследованию монашеского пострига, то есть к ситуации, когда будущий монах дает обеты. Каковы эти обеты? Если главные причины – сознание своей греховности, жажда спасения – то есть то, ради чего принимается постриг, забываются, тогда монах может возвыситься в собственных глазах, начать видеть в себе духовную «элиту», существующую для спасения мира. Такая элитарность легко может стать матерью осуждения. Самопровозглашенное «элитное» монашество, с его строгостью к другим и подчеркиванием чужих грехов, в глазах благочестивых мирян может завоевать большое уважение. И это неудивительно, так как нередко миряне видят в монашестве воплощение духовного совершенства. Но чувство собственного превосходства несовместимо с монашескими обетами. Вместо смирения и покаяния это надуманное превосходство приведет к осуждению других и к роли судьи.

Почему для монаха опасно обременяться греховностью народа? Если он пойдет таким путем, тот неминуемо приведет к подмене монашеского идеала чем-то другим, что может выглядеть благородно, но монашеством не является. Мы пришли в монастырь, чтобы уклониться от мира, а не ради мира, не ради спасения мира, и не должны брать на себя эту роль.

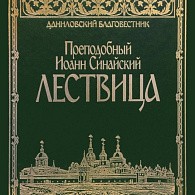

Постоянное акцентирование греховности народа является доказательством того, что мы свернули с верного монашеского пути. Мало-помалу, монах, стремящийся спасти мир, может увидеть себя судьей грешного мира. Внешне это может выглядеть героически, но по сути он не замечает, что начинает воображать себя Богом данным судьей для спасения народа. И таким образом, мы не только нанесем себе огромный ущерб, постоянно будем находиться в судороге от беспокойства и печали, но и верующие, которые приходят в наш монастырь, вместо мира и радости унесут немирность, начнут спорить о грехах других, начнется осуждение и священства, и епископов. От такого «монашества» не будет пользы. Давно сказано: «Кто плачет о себе, тот не видит, плачет ли другой, и пал ли он; и не станет судить других» (Лествица. 5:36).

Не будем забывать данные нами обеты, встанем твердо против зла осуждения, испрашивая помощи у Господа, заступничеством Пресвятой Богородицы, молитвами преподобного отца нашего Симеона Мироточивого.

Беседовал Бранимир Нешич

Перевод, фотографии Светланы Луганской

«Православлье» (официальный печатный орган Сербской Православной Церкви); публикуется с сокращениями

[1] Рашский стиль или рашская школа – стиль средневековой сербской архитектуры (расцвет в 70-е гг. XII – XIIIвв.) Получил наименование от области Рашка, где находилась прародина династии Неманичей. Происходит из византийского, однако отличается существенной аскетичностью. На время расцвета рашского стиля в архитектуре приходится золотой век сербской храмовой фресковой живописи.