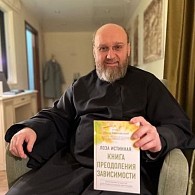

Эти слова можно услышать от прихожан Николо-Чернеевского мужского монастыря на Рязанской земле. А также от тех, кто приезжает сюда в качестве трудников. И от паломников, которые не только видят и ценят нерукотворную красоту природы и рукотворную красоту архитектурного монастырского ансамбля, но часто с первых минут чувствуют намоленность места, откуда веками возносилась молитва к Богу. Чтобы полнее и зримее представить себе сегодняшнюю жизнь монастыря, основанного донским казаком Матвеем в чаще густого «черного» леса в 1573 году, мы – в продолжение беседы на портале «Монастырский вестник» «Ощущая себя частицей Святой Руси» – попросили настоятеля этой древней обители архимандрита Феодосия (Иванова) продолжить рассказ о ней.

«Икона в бронзе» органично вписалась в пространство собора

Отец Феодосий, известно, что Вы – москвич по рождению, и будучи когда-то иподиаконом у одного из викарных епископов наверняка во время его архипастырских визитов видели немало величественных московских храмов. А когда увидели Никольский собор Николо-Чернеевского монастыря, находящегося что ни на есть в сельской глубинке, какие чувства при этом испытали? Впечатлил он Вас?

Никольский собор (с двумя престолами – святителя Николая Чудотворца и Рождества Пресвятой Богородицы), действительно, уникальный. Его свод опирается на единственный столп, стоящий посреди храма, а крышу венчают пять куполов. Здесь отличная акустика, чему способствую глиняные трубы и горшки, замурованные в стены. Первый раз я его увидел в 2000 году, когда митрополит Симон Рязанский и Касимовский, ныне покойный, направил меня в эту обитель насельником. Тогда собор только начали восстанавливать. Что касается моих чувств при первом знакомстве с ним, то сильное впечатление произвел контраст между внешним видом собора и той картиной, которая открылась взору внутри него (летний каменный собор, построенный на месте сгоревшей деревянной церкви, возведенной еще основателем обители преподобным Матфеем Чернеевским, был освящен в 1756 году). Внешне он выглядел совсем неплохо, с крестами над куполами, а вот внутри... Да и как, скажите, могли выглядеть внутри монастырские постройки, переданные советской властью местному совхозу для использования в жилищно-бытовых целях? Что касается Никольского храма, то совхоз его приспособил под свои мастерские...

И если бы не один человек, проживавший в селе Старочернееве, то наш красивейший Никольский собор, как и весь монастырь, могли бы к этому времени пребывать в таком плачевном состоянии, что неизвестно, удалось бы в последующие годы возродить древнюю святыню Рязанской земли. Николай Илларионович Панин преподавал в сельской школе историю, русский язык и литературу, а затем, будучи уже директором школы там, в селе Желанное Шацкого района, создал музей, со временем переросший рамки школьного и ставший народным общественным музеем (впоследствии получивший статус государственного в качестве филиала Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.). По отношению к Желанновскому краеведческому музею тоже применимо определение «уникальный» – то есть неповторимый. В нем собрано около 16 тысяч экспонатов! Но для монашествующих и для всех верующих людей особенно ценно то обстоятельство, что в течение двадцати лет Николай Илларионович боролся за сохранение историко-архитектурного ансамбля нашей обители, позже переданной Русской Православной Церкви (1991 год). На протяжении двух десятилетий православная святыня находилась на балансе краеведческого музея и не бурьяном зарастала, не заваливалась бытовым мусором, а здесь (как некоторые пишут, в глубокой-преглубокой глубинке) потихонечку шла посильная реставрация.

Человек советской эпохи, эпохи атеизма, взял на себя такие труды...

Прежде всего он был истинно русским человеком, ревностным хранителем истории Шацкого края, когда-то являвшегося военным укрепленным постом, защищавшим южные границы Российского государства. Шацкий край входил в Засечную черту, и это о многом говорит. После того как монастырь передали Церкви, большие труды по восстановлению обители понесли ее настоятели, имена которых я приводил в вышеназванном интервью. Например, мой предшественник игумен Феофан (Данченков; ныне – епископ Волжский и Сернурский, чья епархия входит в состав Марийской митрополии) почти 20 лет стоял во главе обители, и столько всего при нем, с его деятельным участием было здесь сделано! К слову, так как Никольский собор был летним, в теплое время года мы служили в нем, а в холодное – в теплой каменной двухэтажной церкви с двумя храмами: Архангела Михаила и во славу Казанской иконы Божией Матери. Однако сейчас большую часть года служим в Никопольском соборе, где были сделаны теплые полы, и собор оказался теплее Архангельской церкви с обычным, скажем, отоплением. В ней службы совершаются в основном летом, потому что она достаточно светлая, много окон, хорошо проветривается.

Еще, отче, вопрос к Вам о скульптуре святителя Николая Чудотворца во весь рост. В наши дни скульптуры особо почитаемых святых можно встретить по всему лицу Русской земли, от Калининграда до Чукотки. Как-то довелось увидеть вырезанную из цельного яблоневого дерева скульптуру в Николо-Радовицком мужском монастыре Московской области. Скульптура древняя, и столько чудес было зарегистрировано, начиная с XVII века! А в Никольском Шостьенском ставропигиальном женском монастыре на Рязанской земле современный бронзовый монумент любимому святителю («икона в бронзе», сказал о нем Святейший Патриарх Кирилл при посещении обители) органично разместился рядом с детским корпусом, где живут воспитанницы «Службы помощи семье и детям».

И сердца наполнялись духовной радостью...

Батюшка, первый раз мы с Вами беседовали накануне 450-летия основания Николо-Чернеевской обители. Прошло почти полтора года с празднования великого юбилея, и не могу не спросить: как он вспоминается? Что у Вас с братией вызвало воодушевление, придало сил для дальнейшего служения Церкви?

Начну с того, что, готовясь к столь знаменательной дате, мы очень много трудились, поскольку хотелось, чтобы архитектурный монастырский ансамбль радовал глаз гостей своей красотой и ухоженностью. Покрасили все храмы, колокольню (третий наш храм – в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла – находится в среднем ярусе колокольни). Покрасили братские корпуса. Разумеется, пришлось привлечь и рабочих извне, потому что много было высотных работ: храмы у нас высокие, а особенно высокая – колокольня. Словом, подготовка была серьезная, объем работ внушительный, и все мы устали от напряженных трудов, но то была приятная усталость. В день юбилея обители Церковь чествовала также память Всех святых. Божественную литургию в монастыре возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении епископа Скопинского и Шацкого Питирима и епископа Волжского и Сернурского Феофана. Приехали высокопоставленные гости из областного центра, много собралось и простых людей. И когда после Литургии мы с архиереями, с народом вышли из храма и направились к тому месту, где должен был состояться концерт (его организация легла на плечи областного отдела культуры и отдела культуры Шацкого района), на небе появилось гало. Чаще всего зимой можно увидеть это оптическое явление, когда вокруг Солнца или Луны возникает свечение. А тут – июнь, теплый солнечный день, хотя и ветрено было, и вдруг такая красота на небе!

Действительно, гало называют зимней радугой. Но, к примеру, в Годеново (подворье Переславского Никольского женского монастыря) на праздник Сошествия небоявленного Годеновского креста Господня тоже 11 июня, только в 2015 году, после освящения копии Креста, предназначенной для Храма-на-Крови в Екатеринбурге, в небе проплыл восьмиконечный крест из темных облаков, затем появилось гало. Люди восприняли это как милость Божию.

И мы так восприняли это природное явление. С благодарностью Господу. И почувствовали, что к благодати, полученной молящимися во время торжественной службы, добавилась капелька духовной радости. Народ смотрел на небо, и сердца этой радостью наполнялись... Конечно, мы с братией это всё вспоминаем. Но в целом для нас какая-либо значимая дата, какой-то большой праздник становятся определенной вехой, за которой должно последовать продолжение трудов, направленных на дальнейшее развитие обители, ее благоукрашение. В этом году мы полностью перекрыли крышу хоздвора, где находится птичник. Там около тридцати кур и несколько гусей. В основном яйца идут на трапезу, а во время постов иногда продаем их прихожанам. Летом дачники спрашивают, можно ли приобрести яйца кур в монастыре – они им больше нравятся, чем магазинные. Кормит птицу наш певчий.

У вас братия немногочисленная, как всё успеваете?

Братии у нас семь человек, богослужения в монастыре совершаются ежедневно – утром и вечером. Что касается физического труда, без него в монастыре никак! Например, к юбилею 450-летия основания обители мы еще успели провести и наружный ремонт церковно-приходской школы, построенной в конце XIX века в ограде монастыря. Она стояла в запущенном состоянии, некоторые окна были выбиты – пришлось все их менять... Ремонт внутри этой постройки пока не делали, потому что для нас это чрезвычайно большие затраты. Хотя на перспективу прикидываем: вот когда всё же сделаем ремонт, чтó в этом здании разместить? Может, монастырскую гостиницу? Или дом престарелых?

Приближается праздник Николы Зимнего, как его называют в народе. А на Николу Летнего в этом году епископ Скопинский и Шацкий Питирим удостоил Вас в честь 25-летия служения в священническом сане медали Рязанской митрополии святителя Василия Рязанского III-й степени. Что для Вас значит эта награда?

Очень многое. С 2011 по 2013 год я был ключарем Христорождественского кафедрального собора в Рязанском кремле, где почивают честные мощи святителя Василия, первого епископа Рязанского, чудотворца. Так что для меня это, можно сказать, сугубая радость. Воодушевившее меня событие... В каждом храме Рязанской епархии имеется икона главного Небесного покровителя Рязанской земли, а в большинстве храмов, кроме того, есть и настенное изображение святителя, плывущего по воде на мантии с Муромской иконой Богоматери в руках. Житие святителя повествует, что он сначала был епископом Муромским, но по наветам духа злобы горожане восстали против него, оклеветали. Тогда он, после продолжительной молитвы, вышел к реке Оке, распростер на воде свою епископскую мантию и стал на нее, держа в руках образ Пресвятой Богородицы. Сильным ветром его понесло против течения, и через несколько часов изгнанный из Мурома архипастырь доплыл до Рязани, где был принят с почетом рязанским князем и народом. Задолго до того, как в начале XVII века были обретены его честные мощи, рязанцы уже чтили память святителя и называли его «присным своим заступником, в скорбех и напастех помощником».

Житие этого святителя XIII века – серьезный повод для размышлений и в наши дни. Нам следует помнить, к какому греху привела зыбкость веры жителей Мурома, ослепленных дьяволом, что прибег к хитрости: он принимал на себя вид блудной девицы, часто входившей и выходившей из жилища святительского. Но особенно важен для нас пример невинного праведника, который в тяжелейшие в часы своей жизни, полагаясь на Господа, проявил безграничное доверие к Нему, и произошло великое чудо...

Я счастлив, что служил в Рязани у мощей святителя Василия Рязанского. Сейчас мне 48 лет, из них 25 лет я в священном сане, и Господь так судил, что Рязанская земля стала для меня основным местом моих трудов. Я молю всех Рязанских святых, которые для меня как родные, молю святителя Василия Рязанского, чтобы по их молитвам Господь и дальше помогал мне нести это служение на благо Святой Матери Церкви.

Вера и верность

Батюшка, за минувшие четверть века Вы, наверное, много проповедей с амвона произнесли. Что в них стараетесь донести людям?

Не могу назвать себя хорошим проповедником, но каждый воскресный день или я, или кто-то из наших отцов обращается к молящимся со словом проповеди. В будние дни на монастырских службах прихожан практически не бывает (если только летом приходят дачники), но в воскресные дни проповедь обязательно звучит под сводами храма. В первую очередь мы стараемся донести до людей смысл евангельских слов, потому что они не всегда их понимают – в Евангелии ведь много скрытого для нас смысла! Иисус Христос нередко говорил притчами, имеющими поучительный характер, и, слушая их, мы должны переносить на себя лично любой рассказ Спасителя, любой эпизод. Обычно я рекомендую прихожанам прочитать дома, заранее, апостольский и евангельский отрывки, которые будут читаться на Литургии, затем в проповеди стараюсь разъяснить их.

А примером проповеди актуальной, глубокой, горячо призывающей каждого к духовной мобилизации, являются для меня и братии проповеди нашего правящего архиерея епископа Скопинского и Шацкого Питирима. Владыка, как он написал в своем дневнике, ездит в зону СВО поддержать российских воинов не по чьей-то команде, а по велению сердца. Бывает в госпиталях и на передовой, возит гуманитарную помощь и огромное число детских писем. Совершает службы, исповедует, причащает. Освящает бронетехнику. Бойцы называют его боевым архиереем русского фронта.

Недавно, в ноябре, состоялась десятая его поездка на Донбасс к воинам СВО...

В то же время епископ Питирим, видя основные духовные язвы нашего общества (блуд во всех его формах, аборты, сквернословие, смехотворство, воровство, ложь, гордость, зависть, обман и равнодушие и так далее), с болью говорит об этом в своих проповедях и в кафедральном соборе, и в приходских храмах вверенной ему епархии. И в монастырях. Когда слушаешь эти проповеди, невольно вспоминается строка из стихотворения Пушкина «Пророк»: «Глаголом жги сердца людей».

На официальной странице вашего монастыря ВКонтакте выложена проповедь владыки, произнесенная им в обители 18 октября этого года, в день памяти преподобного Матфея Чернеевского. Многое из сказанного архипастырем, в значительной степени относящееся к казачеству, невольно проецируешь на себя.

Прежде чем обратиться к той особо значимой для братии и прихожан проповеди, хочу привести здесь одно свое наблюдение, сугубо личное. Епископ Питирим благословил еженедельно по всей епархии совершать молебен о наших воинах, о даровании победы. И люди приходят, собираются на эти молебны. Бывая часто в соседних областях, я по пути встречаю кладбища, на которых погребены наши защитники, участники СВО, и вижу флаги над их могилами – России, ВДВ, мотострелковых войск, пехотных и других родов войск. Потерь много, они растут, враг лютует. Но мне кажется, на Рязанской земле таких могил меньше. И я думаю: в тех местах, где люди встали на молитву, где они соборно молятся – и молятся так, как наставлял святой праведный Иоанн Кронштадтский, «с благоговением, с живой верой в силу молитвы, с искренним чувством», молятся от сердца, там горьких утрат меньше. Господь нам с вами неустанно показывает, что совместная молитва – великая сила, мощная защита для наших бойцов.

Теперь обращусь к проповеди владыки, прозвучавшей в стенах нашей обители в день памяти преподобного Матфея Чернеевского, которого еще называют Чернеево-Шацким. Акцент в ней был сделан на казачестве, поскольку наш монастырь основал донской казак Матвей, который в подражание древним пустынникам, отыскивая уединение для духовных подвигов, поселился в непроходимом лесу, близ селений мордвы. Епископ Питирим подчеркнул, что исторически казаки ставили православную веру на первое место, но как только они начинали ставить на первое место какие-то свои политические или экономические выгоды, то переставали быть верными. Верными своему Отечеству, верными присяге, верными государю. К прискорбию, есть и такие позорные страницы в истории российского казачества... «Сила казачества всегда была в православной вере, – сказал архипастырь. – И сейчас в зоне специальной военной операции на Украине тоже очень много воюет казаков, и именно они первыми стали изображать на своих стягах лик Христа. Они первыми показали нашим воинам, как нужно молиться – и что нужно молиться, чтобы была Победа». По убеждению владыки, это очень важная миссия казачества. Еще он сделал акцент на том, что всё же одной веры недостаточно. У многих есть вера, однако святой апостол Иаков говорил: … и бесы веруют, и трепещут (Иак.2:19). Нужна верность Богу. Такая верность – великая христианская добродетель.

Действительно, слушаешь эти слова и проецируешь их на себя.

Совсем скоро, 19 декабря по новому стилю, Церковь будет отмечать день памяти отшествия святителя Николая ко Господу. Отец Феодосий, а как проходит этот престольный праздник в зимнее время года в вашей обители, находящейся вдали от крупных населенных пунктов?

Понятно, что больше людей собирается в монастыре на летний праздник. Но и зимой приезжают к нам верующие из Шацкого района, из Рязани и соседнего Моршанского района Тамбовской области. Совершаем соборно Литургию, а если погода позволяет, то и крестный ход.

Вспоминаются слова одного игумена-современника: «Кто приезжает в монастырь, причащается Святых Христовый Тайн, на него ушат благодати изливается!» Прекрасный образ, запоминающийся.

Это и есть величайшая радость праздника – Литургия, Причастие и ушат благодати.

Беседовала Нина Ставицкая

Фото Владимира Ходакова, также снимки предоставлены

Николо-Чернеевским монастырем Скопинской епархии Рязанской митрополии