Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, избранный на Патриарший Престол в ноябре 1917 года, возглавляет Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы воспринимаем его как Отца-Патриарха, как борца за единство Русской Церкви, ее защитника и исповедника веры Христовой. Гораздо меньше мы знаем его как монаха-подвижника, как наставника в святости. Между тем сохранившиеся материалы (документы, воспоминания) свидетельствуют, что Патриарх Тихон был прежде всего монахом, и монахом истинным, настоящим.

Начатки православной веры и благочестия были заложены еще в детстве Василия Беллавина (мирское имя Патриарха Тихона) его родителями – иереем Иоанном и Анной, и приумножены самим святителем.

Задумываться о монашеском пути он стал еще во время учебы в СанктПетербургской духовной академии. Есть такое монашеское присловье, что никто не может отречься от мира, если не увидит в глазах, на лице хоть одного человека сияние вечной жизни, свет вечности. В год поступления Василия в Академию монашество принимают сразу несколько студентов, хотя до этого в течение двадцати лет среди учащихся не было ни одного монаха. Эти события не могли не повлиять на Василия. «Что убо сотворю, киим образом жития моего Тебе, Владыце и Богу, добре послужу, киими подвиги, Тебе содействующу, душу мою от грех очищу? – в меру возраста пришед, слезно взывал еси ко Господу, блаженне» [1].

Однако он не стал принимать постриг в годы студенчества. В письме своему другу Петру Булгакову, будущему протоиерею, он так объяснял свой выбор: «…в бытность в Академии я по складу душевному тяготел к монашеству, но постригаться тогда я не решался, во‑первых, потому что хотелось поиспытать себя; во всяком случае, тогда я себя знал меньше, чем теперь, а во‑вторых, постригись я в Академии, пожалуй, сразу по окончании курса меня, как и других молодых монахов, несмотря на отсутствие опытности, назначили бы на пост начальнический, а это в большинстве случаев, кажется, сопровождается некоторым вредом и для лица, и для дела. Конечно… опытность и теперь не Бог знает какая у меня! Однако ты сам по опыту знаешь, что все же лучше прослужить хотя [бы] года два, чем нисколько не служить» [2].

Василий Беллавин при постриге получил имя святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, память которого празднуется Церковью 13/26 августа. Василий очень любил этого святого, отличавшегося кротостью и смирением. Монашеский постриг имел большое значение в жизни будущего святителя. С тех пор он стал еще более внимателен к своему «внутреннему человеку» (см.: 2 Кор. 4:16), предельно строг к себе. Всего себя он посвятил служению Церкви.

После пострига отец Тихон возводится в сан архимандрита и становится ректором Холмской духовной семинарии. Однако несет он свой подвиг в миру. При этом тяготеет к монашескому строю жизни и монастырскому богослужению. Так, по почину отца Тихона в Холме, где не было ни одного монастыря, появилось нововведение – пение с канонархом, принятое в православных обителях. В это же время он пишет статью «О подвижничестве», которая обнаруживает не только его прекрасное знакомство с жизнью святых монахов-подвижников, но и понимание сути их подвига, сути монашества. «Главное величие человека заключается в силе его духа, и такое величие и проявляли в себе подвижники. Это – люди, которые избирают себе единую цель жизни, единый путь – Христа. Все свои стремления, помыслы и деяния они направляют к тому, чтобы приготовить своего внутреннего человека ко вселению в него Христа. Снедаемые желанием Божественного, распаляемые стремлением к истинному свету и вечной жизни, они оставляют все, что может задерживать их на избранном пути. …Подвижники ведут упорную и ожесточенную брань с нечистыми помыслами и распинают плоть свою со страстями и похотями. В этой борьбе ветхий, плотской человек, тлеющий в похотях прелестных, умирает и в них обновляется новый духовный, созданный по образу Божию. Жизнь их теперь всецело управляется духом. Всякое слово их, всякий взгляд, каждое действие, мысли, чувство, – все это проникнуто духом, который все земное преобразует в духовное во Христе и приносит обильный плод духовный: “любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание” (Гал. 5: 22, 23)», – писал он [3].

Святитель часто читал святоотеческую литературу. Об этом упоминается в воспоминаниях настоятеля СвятоТихоновского монастыря в Пенсильвании игумена Арсения (Чаговцова): «Не для отдыха, верно, назначена и келия Архипастыря. Там с пяти, а иногда и с четырех часов утра письменный стол заполняется бумагами; в позднюю ночь скрипит перо и приводит в жизнь многосложную машину разбросанной Американской Миссии; рядом с сим не без движения лежат: “Отечник”, “Творения св. Тихона [Задонского]”, “Невидимая брань” [Никодима Святогорца] и многие другие плоды из садов подвижников» [4]. Таким образом, мы видим, какие книги были настольными у святителя. Он постоянно назидался наставлениями святых и их подвижнической жизнью.

Святитель Тихон нигде прямо не писал о своем монашеском устроении и духовной жизни, но по некоторым его фразам, сказанным в различных условиях и применительно к разным обстоятельствам, мы можем получить представление о его внутреннем делании, духовной борьбе. Например, в 1902 году, благословляя в Америке новобрачных, он сказал: «Лишь немногие способны переносить тугу духовного одиночества – достигается это трудом не малым, и далеко не все вмещают слово сие, но кому дано (см.: Мф. 19:11), а для прочих – не добро быти человеку единому, без помощника» [5].

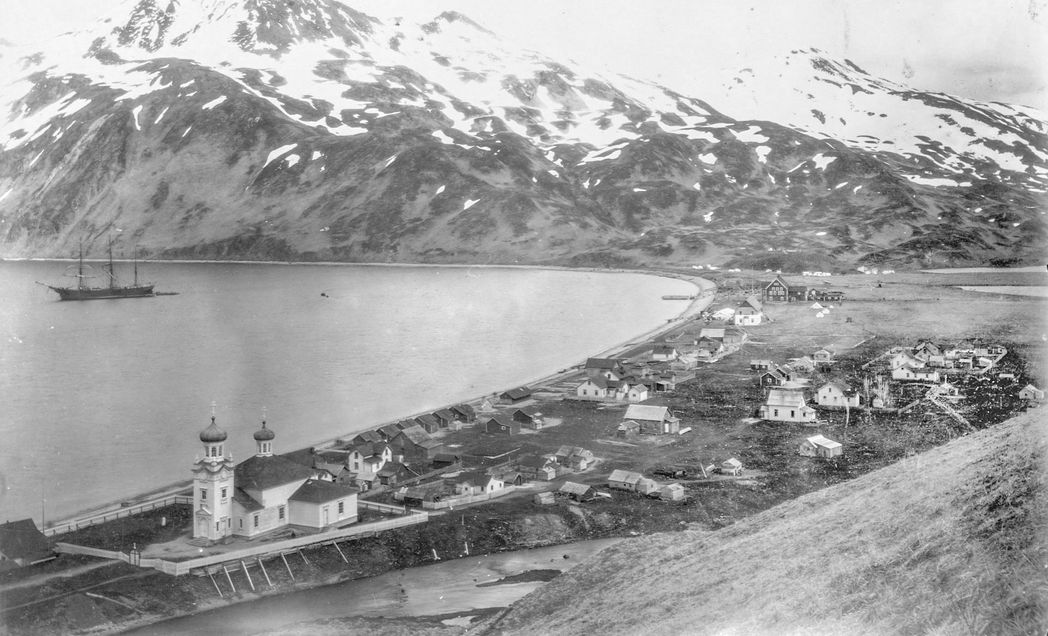

Монашество он называл «стремлением к созерцательной жизни», «идеальным порывом» души, ищущей Бога. «Монаху истинному более чем комулибо должно запасаться терпением, смирением и менее чем комулибо щадить и жалеть себя. Не от того ли и неуспех в наших делах, что мы больше заботимся о себе, о своей личности и меньше о деле? И если это понятно и извинительно в людях, связавших себя куплями житейскими, то чем оправдаем себя мы, отрекшиеся от мира?!» – писал он своему другу Петру Булгакову [6]. И вот этот принцип – запастись терпением, смирением и не щадить, не жалеть себя – он реализует в своем служении в Северной Америке, когда в миссионерских поездках не ищет никаких удобств. Останавливается в домах прихожан, спит в избах с земляным полом. Один раз он даже спал на пароходе на углях, разостлав рясу. Путешествуя по Канаде в лютый мороз на простой телеге, он периодически сходит с нее и бежит за возом, чтобы согреться, при этом досадует лишь на то, что в длинной рясе бегать не очень удобно [7]. На Аляске терпит кусания комаров и вшей – в связи с близостью к «детям природы» – алеутам. Вместе с туземцами делит кров, ест прогорклую рыбу. В поездках не позволяет (и вообще нигде не позволяет) создавать себе какието особые условия. Он не боится за свое здоровье и не щадит себя. Так, известие об эпидемии гриппа среди алеутов не остановило его поездки, более того, услышав о вспышках кори и оспы, он специально едет в эти селения. Он лично навещает всех больных, не принимая во внимание «заразительность болезней» [8]. Каждого старается утешить и ободрить, для каждого находит ласковое и приветливое слово, каждого благословляет и обещает молиться о выздоровлении.

Он остается верен себе и на других кафедрах. В Вильне пренебрегает пышностью архиерейских выездов, хотя к ней привыкли и католики, и православные. Митрополит Евлогий (Георгиевский) вспоминал, как однажды святитель ехал на свою архиерейскую дачу «в простой коляске и в дорожной скуфейке, к ужасу русских служащих; но все, кто его встречали и узнавали, русские, поляки и евреи, низко ему кланялись» [9].

В патриаршестве он также живет скромно. «Простота его домашнего быта доходила до таких пределов, что казалась некоторым излишней и даже неудобной в положении главы Русской Церкви. Его старались убедить в том, что отныне он лицо историческое – хочет ли, не хочет он этого, что ему необходимо поэтому создать вокруг себя такую внешнюю обстановку, какая соответствовала бы его высокому сану. Святейший Тихон, однако, остался верен себе и своим правилам блюсти простоту и скромность во всем. Он ни в чем не изменял внутреннего строя своей жизни, сравнительно с тем временем, когда был митрополитом Московским. Последующие обстоятельства нашей церковной жизни показали, что он был прав в своем стремлении упростить свой быт: нельзя было Церковному Жениху облекаться в пышные одежды в то время, когда самая Церковь шла на страдания, возвращаясь к временам первохристианским», – писал митрополит Анастасий (Грибановский) [10].

Нестяжательность святителя подтверждали даже обновленцы. Так, один из их лидеров, С. Калиновский, как-то сказал о нем: «Пойдите к Патриарху, попросите у него денег, и он вам отдаст все, что у него есть, несмотря на то что ему – Патриарху, в его возрасте, измученному после богослужения, придется идти пешком, что и было недавно» [11].

Говоря о монашеской жизни святителя, стоит упомянуть и о его сугубых наставлениях монахам. В Свято-Тихоновском монастыре в Пенсильвании он увещает их жить жизнью, достойной монахов, говорит о том, что постриг – это еще не монашество, что монахами им еще надлежит стать. В 1919 году в Новодевичьем монастыре, обращаясь к сестрам обители и прихожанам, он проповедует о том, что, помимо целомудрия, для спасения необходимы дела милосердия и любви: «Много раз говорит Господь Своим ученикам о девстве и часто восхваляет: “Многую славу девство имать, велико бо есть яко воистину”. Но чтобы кто-либо, заботясь о сохранении девства, не стал небречь о других добродетелях, паче же о милостыне, Христос и предлагает притчу о десяти девах. У пяти из них светильники были полны елея, а другие пять не имели его. Елей означает милость, и милостыней именно и “просвещается свеща девства”» [12]. В том же году, увещевая братию Троице-Сергиевой лавры терпеливо нести скорби и страдания, он сказал: «Трудно вам, братие; может быть, будет и еще труднее. Не смущайтесь, – перед вами ваш игумен. Подражайте его мужеству. Благолепие церковной службы не умалится, если придется служить при лучине и в холщовых ризах» [13].

Будучи монахом, святитель очень тонко чувствовал духовные потребности иноков, живущих вне монастыря. Так, в 1905 году он писал, что каждый монах, по долгу службы живущий «на приходах, в миру, среди молвы и суеты житейской… по временам испытывает тяготение к прежнему привычному монастырскому житию». И что каждому такому иноку можно «по временам проживать в монастыре, чтобы освежиться от суеты приходских дел, чтобы укрепиться и набраться духу и сил для дальнейшего… служения» [14].

Святитель всецело предавал себя в волю Божию, благую и совершенную, стремился ее одну искать и исполнять. Он всегда был послушен высшему начальству и ревностно исполнял послушания, возложенные на него Матерью-Церковью. Высокий патриарший сан он также принял по послушанию, неоднократно подчеркивая, что он этого не искал. Хотя сомнения у него, безусловно, были. Об этом он сказал братии Троице-Сергиевой лавры, когда перед возведением на Патриарший престол приехал туда укрепиться духовно, подготовиться к предстоящему служению. Митрополит Тихон тогда вспомнил эпизод из жития преподобного Сергия, когда святителем Алексием тому был предложен сан митрополита Московского, от которого Преподобный, однако, отказался. «Хорошо ли я поступил, не отказавшись от избрания в Первосвятителя Русской Церкви? Единственным ответом на это с моей стороны может служить только то, что я, будучи избран по жребию, должен подчиниться Божественной воле, поставившей меня на столь ответственное дело», – сказал Святейший [15]. «Радуйся, от жребия патриаршего, яко от монашеского послушания не уклонивыйся», – поется в акафисте Патриарху Тихону.

Современники характеризовали святителя как необыкновенно скромного, простого человека, при этом очень тактичного и деликатного.

Подводя итог вышесказанному, характеристике монашеской жизни и сугубо монашеских добродетелей Святейшего Патриарха Тихона, хочется привести слова игумена Арсения (Чаговцова), обращенные к святителю: «Вы инокпростец, прикрытый архиерейским саном» [16].

-----------------------------

[1] Служба святителю Тихону, Патриарху Всероссийскому.

[2] «Патриарший курс» / Публ., вступ. статья и коммент. Н.А. Кривошеевой // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2006. Вып. 2 (19). С. 70–71.

[3] Тихон (Беллавин), архимандрит. О подвижничестве // Странник. 1897. № 6–7. С. 219–229.

[4] Арсений (Чаговцов), иг. Пребывание Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Тихона в СвятоТихоновской Обители и посещение соседних приходов // Американский православный вестник. 1906. Т. X. № 15. С. 292–294.

[5] Слово православия в Америке. Проповеди и поучения святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, просветителя Северной Америки. Миссионерское служение. Исторический очерк / Сост. о. Сергий Широков. М., 2001. С. 45–47.

[6] «Патриарший курс» / Публ., вступ. статья и коммент. Н.А. Кривошеевой // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2006. Вып. 2 (19). С. 70–71.

[7] Письма святителя Тихона: американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского / Сост. А.В. Попов. СПб., 2010. С. 130.

[8] Хайрулина П.А. Миссионерская поездка в Квихпахскую и Кускоквимскую миссии (Аляска) епископа Тихона (Беллавина) // Вестник Челябинского государственного университета. Т. 1. 2005. № 1. С. 91.

[9] Рождественский Александр, прот. Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея России. Воспоминания // Святитель Тихон. Патриарх Московский и всея России / Сост. А.А. Маркова. М., 2011. С. 211–212.

[10] Анастасий (Грибановский), митр. Святейший Патриарх Тихон, характер его личности и деятельности (по личным воспоминаниям) // Современники о Патриархе Тихоне / Сост. М.Е. Губонин. Т. 2. М., 2007. С. 21–22.

[11] Цит. по: Святитель Тихон. Патриарх Московский и всея России / Сост. А.А. Маркова. М., 2011. С. 4–5.

[12] «Да будем союзом любве связуеми»: Неизвестные обращения Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России / Публ. и примеч. И.Н. Жияновой // Богословский сборник. № 11. М., 2003. С. 453–455.

[13] Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 / Сост. М.Е. Губонин. М., 1994. С. 159–160.

[14] Отчет о состоянии Алеутской епархии за 1905 г. / Публ. А. Ефимова, П. Грюнберга // Богословский сборник. № 6. М., 2000. С. 184–185.

[15] Кривошеева Н.А. О пребывании в Троице-Сергиевой лавре нареченного Патриарха Тихона // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2011. Вып. 5 (42). С. 103.

[16] Арсений (Чаговцов), иг. Пребывание Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Архиепископа Тихона, в СвятоТихоновской обители. Последние дни пребывания в обители и отъезд Высокопреосвященнейшего Владыки // Американский православный вестник. Т. X. 1906. № 18. С. 355–358.