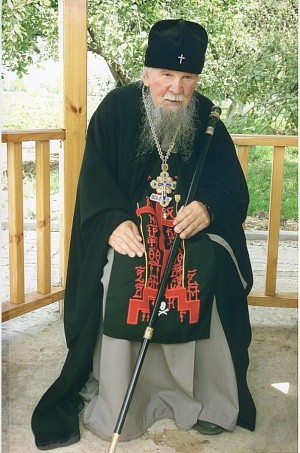

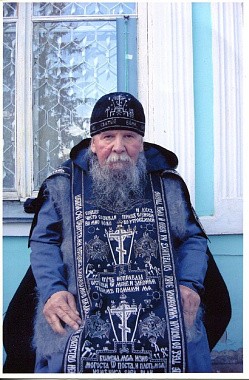

13 января 2019 года исполняется 6 лет с того дня, когда отошел ко Господу схимитрополит Ювеналий (Тарасов). Начиная с середины 70-х годов владыка-подвижник возглавлял епископские кафедры в Воронеже, Иркутске и затем более 20 лет возрождал Православие на древней Курской земле. При нем здесь были открыты монастыри (4 мужских, 3 женских,), храмы (более 200), а в 300 общеообразовательных школах был введен курс «Основы православной культуры». Как прошел свой земной путь человек, чья жизнь вместила в себя и эпоху гонений на Церковь, и расцвет после атеистического мракобесия? Какие уроки мы можем извлечь, знакомясь с личностью старца-исповедника, который жил в непрестанных трудах и молитвах и не уставал повторять: «Господь нас без нас переменить не сможет»?

Невзгоды и допросы не сломили его

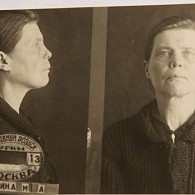

Много тяжелых моментов пришлось пережить будущему архипастырю за 83 с небольшим года жизни. Об одном из них, особенно страшном, владыка вспоминал и в разговорах со священнослужителями, которых рукополагал, и в беседах со студентами. (С молодежью он часто встречался, а в начале 2000-х на протяжении трех лет каждые две недели проводил «архиерейские вторники» в Курском государственном университете во время учебного года, собирая большую аудиторию и отвечая на многочисленные вопросы будущих педагогов). Вспоминал он о том событии в своей жизни в историческом контексте. Ему хотелось, чтобы собеседники из первых уст услышали, до какого неистовства доходила безбожная власть, воспринимая Церковь как врага, потому что та имела особое влияние на души и сознание людей в России. Например, его, молодого священника Спиридона Тарасова, арестовали и посадили в тюрьму, где целый месяц изо дня в день, по 12 часов подряд, следователи, сменяя друг друга, допрашивали его. Требовали отречения от сана и, разумеется, от веры. Причем это было не в кровавом 37-м году, а в период так называемой «хрущевской оттепели», ознаменовавшейся закрытием православных приходов и монастырей, репрессиями против духовенства. «В те дни мне казалось, что я сойду с ума», – говорил владыка, мысленно возвращаясь к допросам в тюремных застенках.

Много тяжелых моментов пришлось пережить будущему архипастырю за 83 с небольшим года жизни. Об одном из них, особенно страшном, владыка вспоминал и в разговорах со священнослужителями, которых рукополагал, и в беседах со студентами. (С молодежью он часто встречался, а в начале 2000-х на протяжении трех лет каждые две недели проводил «архиерейские вторники» в Курском государственном университете во время учебного года, собирая большую аудиторию и отвечая на многочисленные вопросы будущих педагогов). Вспоминал он о том событии в своей жизни в историческом контексте. Ему хотелось, чтобы собеседники из первых уст услышали, до какого неистовства доходила безбожная власть, воспринимая Церковь как врага, потому что та имела особое влияние на души и сознание людей в России. Например, его, молодого священника Спиридона Тарасова, арестовали и посадили в тюрьму, где целый месяц изо дня в день, по 12 часов подряд, следователи, сменяя друг друга, допрашивали его. Требовали отречения от сана и, разумеется, от веры. Причем это было не в кровавом 37-м году, а в период так называемой «хрущевской оттепели», ознаменовавшейся закрытием православных приходов и монастырей, репрессиями против духовенства. «В те дни мне казалось, что я сойду с ума», – говорил владыка, мысленно возвращаясь к допросам в тюремных застенках.

В его роду не было священников. Предки – крестьяне и казаки. Отец – проходчик шахты. В 1937 году отца арестовали и расстреляли как врага народа. Мама осталась с пятью детьми. Пятнадцатилетние близнецы Спиридон и Вениамин за год до окончания Великой Отечественной войны пошли работать в шахту и параллельно учились в школе рабочей молодежи. Не одну горькую утрату пережил Спиридон в те годы. На войне отдали жизнь за победу над врагом два старших брата, в шахте трагически погиб брат-близнец. А сколько еще испытаний было уготовано ему, и он их вынес, не сломался, потому что Господь давал силы!

К Церкви владыка прилепился с детства: с восьми лет стал пономарить на хуторе у бабушки, в сельском храме. Собирался в будущем стать медиком, но по благословению настоятеля храма, у которого был после войны келейником, поехал учиться в Саратовскую духовную семинарию. По окончании вернулся домой, в город Шахты Ростовской области. Рукополагал его во диакона, а через два дня во пресвитера митрополит Ростовский Вениамин (Федченков). Сегодня имя одного из самых высокообразованных архипастырей той эпохи, талантливого духовного писателя, остро чувствовавшего время, у многих из нас ассоциируется с подвигом веры. Но множество скорбей он перенес на той же Ростовской кафедре из-за доносов, козней недоброжелателей, стремящихся парализовать его деятельность, называвших его «врангелевским отребьем». Однако владыка Вениамин знал, зачем и почему он вернулся из эмиграции в свое страдающее Отечество. И проявлял удивительную твердость. Как написано в одной исследовательской работе, он «твердой рукой наводил порядок и отстаивал епархиальную жизнь от врагов внешних и внутренних». Такая же твердость в отстаивании христианских ценностей, неустрашимость перед всякого рода запугиваниями отличала и молодого батюшку, принявшего от митрополита Вениамина священническую хиротонию. При этом глубокие раны отцу Спиридону наносились не только врагами Церкви. В какой-то момент супруга поняла, что нет сил у нее нести крест матушки – неподъемно. И ушла, оставив отцу Спиридону детей. Он сам растил сына и дочь, воспитывал их, и те осуществили его юношескую мечту – избрали медицину. А протоиерей Спиридон Тарасов, приближаясь к сорокалетнему рубежу, осознал, что дальнейший его путь по жизни – монашеский. В постриге он получил имя Ювеналий, в честь святителя Иувеналия (Ювеналия), Патриарха Иерусалимского. Позже, в схиме – в честь священномученика Иувеналия (Ювеналия) (Масловского), архиепископа Рязанского и Шацкого, прошедшего сталинские лагеря и расстрелянного осенью 1937 года.

«Строгий-строгий подвижник…»

Так характеризуется схимитрополит Ювеналий в буклете «Золотухино. Обитель двух схимников», выпущенном Золотухинским женским монастырем во имя преподобного Алексия, человека Божия Курской епархии. Сестры обители свидетельствуют: уйдя на покой, старенький, обремененный болезнями схимник изо дня в день, из года в год созидал их обитель – в память о своем убиенном отце, Алексее Спиридоновиче Тарасове, и миллионах невинных жертв политических репрессий. Видя, как владыка-труженик на инвалидной колясочке с моторчиком «наматывал километр за километром», как он руководил ходом строительства, сестры тоже самоотверженно трудились. Здесь хочется сказать, что любовь к усопшему может выражаться в разных формах. У верующих людей на первом месте стоит молитвенная память. Постоянный уход за могилой, облагораживание холмика, под которым покоится дорогой человек – тоже знак неохладевающей любви. Как и организация душевных вечеров памяти, съемки документальных фильмов о каких-то удивительных личностях. Сюда же добавлю и вышеназванный буклет, сделанный с огромной любовью к схимитрополиту Ювеналию и схимонахини Антонии (Сухих), которую владыка пригласил руководить духовной жизнью сестер обители, возводившейся практически на пустом месте. Какие выразительные фотографии иллюстрируют проникновенный текст, повествующий о становлении монастыря! А вслед за строкой, где сообщается, что владыка был строгий-строгий подвижник, идет в какой-то степени «контрастирующее» продолжение. Матушку, тоже передвигавшуюся в инвалидной коляске, сестры вспоминают, как добрую-добрую, с конфетками в кармане (раздавала их сестрам в утешение), с лаской и любовью. «А взгляд у обоих детский, радостный, – читаем дальше. – Разные по характеру, но единые в своем служении Богу и людям». Еще один штрих к портрету владыки на покое: «Митрополит-схимник то обгонит ее (матушку Антонию – ред.), то отстанет, оглядывая хозяйским взглядом новые постройки. Только он знал, сколько гусей, куриц и всякой птицы в хозяйстве. Никому сосчитать не удавалось, а он, казалось, лично с каждым цыпленком был знаком».

Владыка, строгий в вере, всегда без обиняков, напрямую высказывался по основополагающим вопросам, кто бы перед ним ни был. Интересен и показателен в этом плане сборник, выдержавший три издания: «Схимитрополит Иувеналий (Тарасов), "Проблемы современного православного воспитания (доклады, выступления, размышления) "». В нем содержатся важные запоминающиеся вещи. Например, в секулярном мире часто звучит, прямо скажем, лукавый вопрос: «Можно ли верить в Бога, не посещая Церковь?» Не секрет, что немалому числу людей просто-таки удобно, очень комфортно считать себя «верующими в душе», а в храм приходить в лучшем случае дважды в год – на Рождество и Пасху. Вопрос в этом ключе прозвучал во время проведения традиционного «архиерейского вторника» в Курском государственном университете. «Можно, но это уже будет не река полноводная, а озеро загнивающее, покрытое зеленью и зарослью», – ответил архипастырь студенту. Нередко его ответы были прямолинейными, жесткими. Потому что он понимал, каковы реальные угрозы крупномасштабной духовной войны, разворачивающейся против России и Православия. И сражался за людские души. Особо кровопролитное сражение шло за души детей. Принимая активное участие в ежегодных Международных Рождественских образовательных чтениях, Курский архиерей в своих докладах четко расставлял акценты: называл причины кризиса в системе российского образования и обосновывал пути выхода из него. Он в пух и прах разбивал нелепые аргументы тех, кто пытался препятствовать введению в наших школах нового учебного предмета – «Основы православной культуры». Среди последних были также директора школ. Они заявляли, мол, мы – страна многоконфессиональная, и хотя в их школах нет учеников-мусульман, но, по словам одного из директоров, в другой деревне живет несколько семей турок-месхитинцев, что обязательно надо это учитывать. Процитирую контраргумент владыки: «Невольно хочется спросить: ну если вам ваши собственные дети не нужны, неужели вас волнуют дети турок-месхитинцев, которые, я уверен, посещают этот урок, если он преподается в селе, где живут эти семьи…Уроки православной культуры не предусматривают миссионерских целей, но знать культуру новой Родины, равно как и русский язык, им просто необходимо. А если задуматься, сколько директоров на этом основании, даже, может быть, и живого мусульманина не видевшие, запрещают у себя в школах православную культуру, то становится страшно от мысли: "Кто руководит школами?"»

Владыка, строгий в вере, всегда без обиняков, напрямую высказывался по основополагающим вопросам, кто бы перед ним ни был. Интересен и показателен в этом плане сборник, выдержавший три издания: «Схимитрополит Иувеналий (Тарасов), "Проблемы современного православного воспитания (доклады, выступления, размышления) "». В нем содержатся важные запоминающиеся вещи. Например, в секулярном мире часто звучит, прямо скажем, лукавый вопрос: «Можно ли верить в Бога, не посещая Церковь?» Не секрет, что немалому числу людей просто-таки удобно, очень комфортно считать себя «верующими в душе», а в храм приходить в лучшем случае дважды в год – на Рождество и Пасху. Вопрос в этом ключе прозвучал во время проведения традиционного «архиерейского вторника» в Курском государственном университете. «Можно, но это уже будет не река полноводная, а озеро загнивающее, покрытое зеленью и зарослью», – ответил архипастырь студенту. Нередко его ответы были прямолинейными, жесткими. Потому что он понимал, каковы реальные угрозы крупномасштабной духовной войны, разворачивающейся против России и Православия. И сражался за людские души. Особо кровопролитное сражение шло за души детей. Принимая активное участие в ежегодных Международных Рождественских образовательных чтениях, Курский архиерей в своих докладах четко расставлял акценты: называл причины кризиса в системе российского образования и обосновывал пути выхода из него. Он в пух и прах разбивал нелепые аргументы тех, кто пытался препятствовать введению в наших школах нового учебного предмета – «Основы православной культуры». Среди последних были также директора школ. Они заявляли, мол, мы – страна многоконфессиональная, и хотя в их школах нет учеников-мусульман, но, по словам одного из директоров, в другой деревне живет несколько семей турок-месхитинцев, что обязательно надо это учитывать. Процитирую контраргумент владыки: «Невольно хочется спросить: ну если вам ваши собственные дети не нужны, неужели вас волнуют дети турок-месхитинцев, которые, я уверен, посещают этот урок, если он преподается в селе, где живут эти семьи…Уроки православной культуры не предусматривают миссионерских целей, но знать культуру новой Родины, равно как и русский язык, им просто необходимо. А если задуматься, сколько директоров на этом основании, даже, может быть, и живого мусульманина не видевшие, запрещают у себя в школах православную культуру, то становится страшно от мысли: "Кто руководит школами?"»

В одном интервью причиной непринятия некоторыми руководителями нового факультативного предмета он назвал трусость. «Трусость до потери родительского инстинкта, – убежденно сказал владыка корреспонденту и продолжил: – Ведь даже животное защищает своих детенышей, любая птица, даже совсем маленькая, защищает своих птенцов. А мы бросили своих детей на произвол торговцев наркотиками, растлителей, похитителей, изуверских сект. И при этом мы боимся не того, что наши дети гибнут, а того, что какой-то продажный журналист или правозащитник обвинит нас в нарушении прав человека, национализме и вообще непонятно в чем. И этот грех трусости лежит сегодня на всех нас». Теперь представим: какую поистине колоссальную работу нужно было проделать, какие душевные и физические силы затратить, чтобы на Рождественских чтениях в 2004 году (за семь месяцев до ухода на покой по состоянию здоровья) сообщить, что на Курской земле произошла кардинальная смена в настроении управленческого корпуса образовательных учреждений. Сегодня это общеизвестный факт: Курская епархия стала в этом вопросе первопроходцем. Вслед за ней факультативный курс «Основ православной культуры» начал вводиться в общеобразовательных школах на просторах российской земли. А владыка, уйдя на покой и созидая новый монастырь, по словам его настоятельницы игумении Елисаветы (Семеновой), сразу определил в нем место для детской воскресной школы. На начальном этапе строительства. И в конце буклета «Золотухино. Обитель двух схимников» рядом с фотографиями ребятишек приводятся его полные оптимизма слова: «..И вот, когда сегодня я знаю, что тысячи курских детей молятся о спасении своих душ, душ родных, близких, когда я читаю детские молитвенные прошения, в душе моей укрепляется надежда. Я знаю, Господь не оставил и не оставит страну нашу по молитвам этих детей. Он умягчит ожесточившиеся сердца миллионов взрослых, и они разрешат детям приходить к Господу и Спасителю своему Иисусу Христу, они не будут отлучать детей от Матери их Небесной – Пресвятой Богородицы. Они позволят им узнать о небесных покровителях и защитниках – святых нашей Церкви…»

Тихий монастырь и его именитые гости

Благословляя остаться в обители еще одну сестру, затем еще и еще – вторую, третью, четвертую (сейчас здесь подвизается более 50 насельниц), матушка Антония говорила: «У нас самый тихий монастырь». Владыка сам определял новоначальных на послушание – отправлял потрудиться на огороде или на коровнике. И сегодня, по словам настоятельницы монастыря матушки Елисаветы, монастырь по-прежнему тихий. Паломники не так часто его посещают – не то, что древний мужской монастырь Коренная пустынь, который тоже находится в Золотухинском районе, только чуть ближе к Курску. Там всегда бывает много народа, а уж на праздники – и подавно. Но тишина имеет большие плюсы для более уединенного жительства монашествующих. Это в обители преподобного Алексия ценят. И все же она не была обделена вниманием людей, которые, привлеченные незаурядной личностью архипастыря, старались навестить его здесь, в тиши, в отдалении. Приезжал Георгий Полтавченко, являвшийся в то время полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Был здесь и губернатор Белгородской области Евгений Савченко, чья помощь в осуществлении сокровенной мечты митрополита-схимника – построить монастырь в честь памяти убиенного отца и миллионов невинных жертв политических репрессий – огромна. Народный артист РСФСР, популярный кинорежиссер Никита Михалков – духовный сын владыки – тоже бывал в «самом тихом монастыре». Кстати, это он озвучивал закадровый текст в документальном фильме «Архипастырь», посвященном жизни и служению схимитрополита Ювеналия. И в своем видеопослании участникам дня памяти владыки в Курске в 2014 году он сказал, пожалуй, то, что прочувствовали, испытали на себе и многие из людей, хорошо знакомых с владыкой: «Схимитрополит был одним из самых трогательных, искренних и добрых пастырей, которых мне приходилось встречать в жизни. Когда я с ним разговаривал, возникало ощущение, что он знает и насквозь видит тебя. И робость, которую ты испытываешь, как человек греховный, исчезала, когда ты видел, что взгляд его полон нежности, любви и понимания. Это удивительное качество. И вместе с тем в каких-то моментах он был абсолютно принципиален, и никакими силами невозможно было от него добиться того, чего он не хотел, и понимал, что это неправильно».

Из духовных лиц приезжали повидаться с маститым архиереем схиархимандрит Илий (Ноздрин), протоиерей Артемий Владимиров. А весной 2007 года Золотухинский монастырь принимал дорогого гостя из-за океана – Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Нью-Йоркского и Восточно-Американского Лавра. 17 мая тот вместе с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II подписал Акт о каноническом общении, увенчавший исцеление почти девяностолетнего разъединения в Русской Православной Церкви. А на пятый день после этого великого исторического события владыка Лавр совершил паломничество в Курскую Коренную пустынь, где в свое время была явлена Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» (теперь она – главная святыня РПЦЗ, хранящаяся в Синодальном Знаменском соборе Зарубежной церкви в Нью-Йорке). Затем по приглашению схимитрополита Ювеналия Первоиерарх РПЦЗ заехал к духовному собрату в новосозданную обитель. Уже после смерти владыки Лавра в 2009 году ее посетил митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский Иларион, ставший Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей.

Из духовных лиц приезжали повидаться с маститым архиереем схиархимандрит Илий (Ноздрин), протоиерей Артемий Владимиров. А весной 2007 года Золотухинский монастырь принимал дорогого гостя из-за океана – Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Нью-Йоркского и Восточно-Американского Лавра. 17 мая тот вместе с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II подписал Акт о каноническом общении, увенчавший исцеление почти девяностолетнего разъединения в Русской Православной Церкви. А на пятый день после этого великого исторического события владыка Лавр совершил паломничество в Курскую Коренную пустынь, где в свое время была явлена Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» (теперь она – главная святыня РПЦЗ, хранящаяся в Синодальном Знаменском соборе Зарубежной церкви в Нью-Йорке). Затем по приглашению схимитрополита Ювеналия Первоиерарх РПЦЗ заехал к духовному собрату в новосозданную обитель. Уже после смерти владыки Лавра в 2009 году ее посетил митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский Иларион, ставший Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей.

***

Похоронили владыку Ювеналия, скончавшегося через полгода после схиигумении Антонии, в ограде Знаменского кафедрального собора в Курске. На его могиле установлен величественный крест из бронзы, а надгробие сделано из гранита. По сообщениям СМИ, из нескольких предложенных вариантов, при жизни сделанных уроженцем Курской области скульптором Вячеславом Клыковым (с которым владыку объединяла единодушная, братская дружба), митрополит Курский и Рыльский Герман выбрал этот. В самом монастыре духовные чада митрополита-схимника поставили ему памятник – рядом с могилкой старицы, куда сестры часто приходят со скорбями и бедами. Ездят они и в Курск – на могилу основателя своей обители. А еще, как поведала игумения Елисавета (Семенова) порталу «Монастырский вестник» в интервью «Обитель двух схимников», сестры ходят в келью, где архиерей-схимник жил, когда монастырь, его детище, строился. Читают в келье акафисты – Господу Иисусу Христу, Матери Божией, преподобному Алексию, человеку Божию, другим святым. В зависимости от того, какой церковный праздник в этот день. И потом действительно идет благодатная помощь. «Мы спасли нашу веру с тем, чтобы вера наша спасла и уберегла многострадальный русский народ», – говорил схимитрополит Ювеналий. Он видел, и мы это видим: спасенная вера помогает России выстоять во времена, отмеченные глубоким драматизмом.

Подготовила: Нина Ставицкая

Фото представлены из архива монастыря